ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

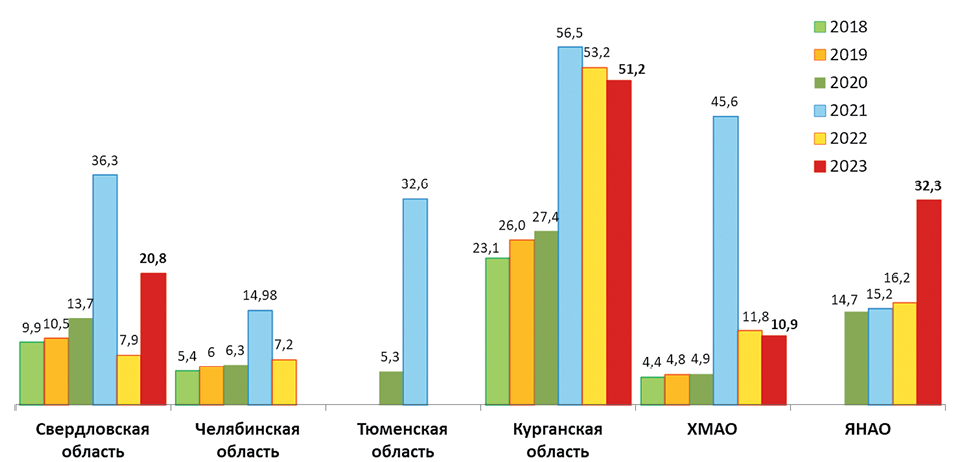

В статье приведены аналитические данные о результатах работы службы родовспоможения и детства Уральского Федерального округа в 2023 году, проанализированы ключевые индикаторные показатели работы службы в динамике за последние пять лет и предоставлены направления для оптимизации работы службы. В сфере реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» прикладные научные исследования и разработки «Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества» Минздрава России вносят существенный вклад в развитие медицины за счет усовершенствования методов прогнозирования, диагностики, лечения и профилактики перинатальной патологии, развития вспомогательных репродуктивных технологий, что позволит совершенствовать работу службы родовспоможения и детства.

ОБЗОРЫ

Цель. Анализ исходов после проведения фетоскопической лазерной коагуляции плацентарных анастомозов, проведенный при различного рода исследованиях, опубликованных за последние годы в зарубежных и отечественных медицинских изданиях.

Материалы и методы. В обзор включены опубликованные данные за последние 10 лет. Поиск литературы проводился в базах данных Medline, Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, Wiley и Cochrane Library.

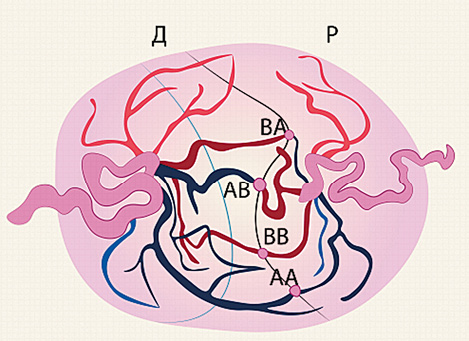

Результаты. Были определены основные ультразвуковые и фетоскопические маркеры, влияющие на исходы оперативного лечения: расположение плаценты по передней и задней стенке, место прикрепления пуповины, количество плацентарных анастомозов, аномальные кривые скоростей кровотока в артериях пуповины, расстояние между местами прикрепления пуповин, диссоциированный рост плодов, срок беременности и стадия тяжести синдрома фето-фетальной трансфузии по R. Quintero на момент проведения операции, опыт оперирующих хирургов и продолжительность операции.

Заключение. Анализ данных литературы показал, что перечисленные маркеры имеют крайне противоречивую значимость для определения прогноза выживаемости одного или обоих плодов. Дальнейшее изучение ультразвуковых и фетоскопических предикторов неблагоприятного исхода лазерной коагуляции плацентарных анастомозов позволит более взвешенно подходить к выбору оперативной тактики и персонифицированному консультированию пациенток.

Введение. Существенное влияние на рост заболеваемости новорожденных оказывают болезни эндокринной системы у их матерей, а именно, гестационный сахарный диабет (ГСД). Основным неблагоприятным исходом для детей от матерей с ГСД является макросомия, поскольку внутриутробное воздействие гипергликемии увеличивает риск и программирует у потомства развитие диабета и/или ожирения во взрослом возрасте. Цель. Обобщить современные научные представления о влиянии ГСД на ближайшие и отдалённые нарушения здоровья и липидного обмена у новорождённых и детей раннего возраста.

Материалы и методы. Был проведён обширный обзор литературы с использованием базы данных MEDLINE (PubMed) с использованием ключевых слов и фильтра: рандомизированное контролируемое исследование, метаанализ, систематический обзор.

Результаты. В этом обзоре суммированы основные данные о влиянии гипергликемии матери на здоровье ее ребенка, и приводится новая информация о роли ГСД в нарушении липидного обмена у новорождённых и детей раннего возраста.

Заключение. У детей, рожденных от матерей с ГСД, с самого раннего возраста и на протяжении всех периодов детства повышен риск развития ожирения и нарушения толерантности к глюкозе. Гипергликемия матери влияет как во время беременности, так и на темпы физического развития детей в раннем возрасте. Эти исследования важны, учитывая, что жир новорождённых, а не масса тела при рождении, являются важным фактором риска развития ожирения в дальнейшем.

Введение. Успех вспомогательных репродуктивных технологий зависит от множества факторов, основные из них это качество и генетический статус эмбриона, рецептивность эндометрия. Преимплантационное генетическое тестирование является инструментом, который преследует цель снижения риска выбора анеуплоидного эмбриона для переноса. Споры вокруг применения преимплантационного генетического тестирования ведутся в контексте возрастных пациенток, с привычным невынашиванием, с генетическими аномалиями кариотипа в супружеской паре, а также множественных неудачных попыток ВРТ в анамнезе.

Цель исследования. Обобщить и проанализировать имеющиеся данные о современных тенденциях применения преимплантационного генетического тестирования (ПГТ-А).

Материалы и методы. В обзор включены опубликованные данные за последние 10 лет касательно эффективности программ ВРТ и исходов беременностей после применения преимплантационного генетического тестирования. Поиск литературы проводился в базах данных Medline, Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, Wiley и Cochrane Library.

Результаты. По мнению большинства авторов, преимплантационное генетическое тестирование не улучшает показатели живорождения на пациента в общей популяции, однако улучшает показатели живорождения при проведении ПГТ-А на эмбрионах в стадии бластоцисты у женщин старше 35 лет, а также у женщин с потерями беременности в анамнезе для снижения риска невынашивания последующей беременности.

Заключение. Преимплантационное генетическое тестирование является методом оценки эуплоидии и мозаицизма эмбриона перед переносом. Целесообразность применения ПГТ-А в большей степени связана с состояниями, при которых может увеличиться риск анеуплоидий эмбрионов, и оправдана у пациенток высокого риска, в то время как использование этой методики у пациенток с хорошим прогнозом до сих пор остается под вопросом. Биопсия трофэктодермы может не отражать плоидность внутренней клеточной массы. Так же нельзя быть уверенным, что линия эмбриональных клеток не будет самокорректироваться. Другими словами, после получения заключения, предполагающего мозаицизм или анеуплоидию, высока вероятность ложноположительного диагноза.

Введение. Глюкагоноподобный пептид 1 (ГПП-1) представляет собой инкретиновый гормон, механизм действия которого включает также небольшую задержку опорожнения желудка (ОЖ). Из-за распространенности сахарного диабета 2 типа и ожирения препараты ГГП-1 назначаются многим пациентам, в том числе женщинам репродуктивного возраста, которые также принимают КОК. В случае пероральных контрацептивов нарушение всасывания может привести к неэффективному предотвращению беременности.

Целью данного обзора литературы было рассмотрение данных исследований о влиянии ГПП-1 на пероральные гормональные контрацептивы (КОК) и анализ данных о безопасности одновременного приема КОК и препаратов ГПП-1.

Методы. Поиск публикаций в PubMed и ClinicalTrials.gov проводился по ключевым словам. Всего для включения в обзор литературы было отобрано 3 клинических исследования.

Результаты. Исследования с участием ГПП-1 не выявили статистически или клинически значимой разницы в межлекарственном взаимодействии с препаратами КОК.

Заключение. В этом обзоре было проведено сравнение эффектов доступных в настоящее время ГПП-1 на КОК в трех клинических исследованиях. Из-за распространенности сахарного диабета 2 типа и ожирения ГГП-1, вероятно, будет назначаться многим пациентам, в том числе женщинам репродуктивного возраста, которые также принимают КОК. Эти препараты могут влиять на фармакокинетику КОК. Изменения площади под кривой, максимальной концентрации и времени достижения максимальной концентрации в плазме пероральных препаратов можно избежать, принимая эти препараты через 1 час после ГГП-1.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Эхокардиография плода в настоящее время является одним из основных методов пренатальной диагностики. Однако в последние годы внимание сместилось в сторону использования УЗИ для оценки функции миокарда плода.

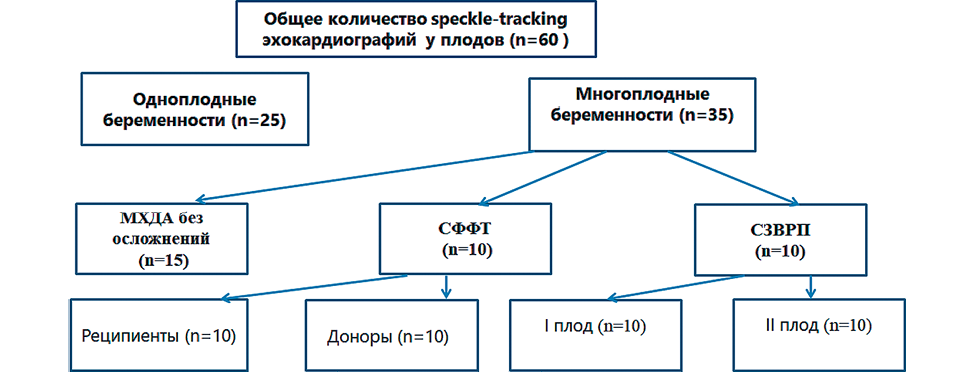

Цель. Сравнительная оценка глобальной продольной деформации миокарда левого и правого желудочков сердца у плодов при неосложненной одноплодной беременности, у плодов из монохориальных двоен с синдромом трансфузии, селективной задержкой роста одного плода и при неосложненном течении монохориального многоплодия. Материал и методы. Проведено проспективное когортное исследование в которое включены 60 беременных пациенток: I группа — пациентки с неосложненным течением одноплодной беременности (n=25); II группа — 35 пациенток с монохориальной диамниотической двойней, беременность которых в 10 случаях осложнилась синдромом фето — фетальной трансфузии (I-III стадии по Quintero R.A.), в 10 случаях — селективной задержкой роста второго плода и в 15 случаях монохориальная двойня без осложнений. Определялись следующие параметры: глобальная продольная деформация миокарда желудочков сердец плодов методом спекл-трекинг фракции выброса (ФВ), конечно-диастолические и конечно-систолические объемы желудочков сердца.

Результаты. Установлены значимые различия глобальной продольной деформации (ГПД) ПЖ и ЛЖ между одноплодной и монохориальной многоплодной беременностью (ЛЖ плода от одноплодной беременности (- 21,2 ± 2,03) против ЛЖ обоих плодов монохориальных из диамниотических двоен — (-23,41 ± 0,25, р = 0,003), ПЖ у плода от одноплодной беременности (- 20,3 ± 2,5) против ПЖ обоих плодов МХДМ (-23,3 ± 2,5, р = 0,013). Выявлены значимые различия в глобальной продольной деформации ЛЖ и ПЖ у плодов — реципиентов до и после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ЛКПА) [ЛЖ у реципиенты до ЛКПА(- 20,4 ± 2,98) против ЛЖ реципиента после ЛКПА (-24,2 ± 3,3), р = 0,018], [ПЖ у реципиенты до ЛКПА (- 20,4 ± 2,8) против ПЖ реципиента после ЛКПА (-23,7 ± 3,4, р = 0,012].

Заключение. Таким образом, не только синдром трансфузии, но и СЗРП при монохориальном многоплодии влияет на сердечную функцию близнецов, что требует дальнейшего изучения. Оценка сердечной функции плодов из монохориальных двоен с использованием эхокардиографической методики спекл-трекинг позволяет выявить ранние изменения функции миокарда плода у близнецов из монохориальных диамниотических двоен, а также осуществлять надежный мониторинг изменений сердечной функции с течением времени.

Введение. В литературе существует множество данных, показывающих состояние системы гемостаза и эндотелия по отдельности у пациенток с гестационным сахарным диабетом (ГСД) и плацентарной недостаточностью (ПН). Однако, при сочетании вышеуказанных осложнений беременности, исследований крайне мало, поэтому, проблема требует детального изучения.

Цель исследования. Определить вклад нарушений функционального состояния эндотелия и системы гемокоагуляции в формирование плацентарной недостаточности у пациенток с гестационным сахарным диабетом без инсулинопотребности.

Материалы и методы. Проведено продольное когортное сравнительное исследование. В исследование включены 120 пациенток во II-III триместре беременности с ГСД без инсулинопотребности. Основную группу составили 70 женщин, беременность которых осложнилась суб- и декомпенсированными формами ПН. В группу сравнения вошли 50 беременных, без патологии фетоплацентарного комплекса. Проводилось исследование системы гемостаза при помощи клоттинговых тестов и тромбоэластометрии. Определялась концентрации VEGF-A, общего нитрита (NO2 общий), эндогенного нитрита (NO2 эндогенный), оксида азота (NO) в периферической крови методом ИФА. Сравнение непрерывных количественных данных проведено с помощью критерия Манна-Уитни, который рассчитывался с использованием прикладной программы «MedCalc 15.8». Нулевая гипотеза отклонялась при р<0,05.

Результаты. Уровень VEGF-A у беременных основной группы был статистически значимо ниже такового в группе сравнения, p<0,05. Показатель NO2 общего и NO в основной группе был статистически значимо ниже, чем в группе сравнения, p<0,05. Показатель NO2 эндогенного между группами статистически значимо не различался. Значение интегрального показателя коагуляции, времени начала и начальная скорость образования сгустка в основной группе статистически значимо выше, чем у пациенток группы сравнения, p<0,05.

Заключение. у пациенток с ГСД на диетотерапии и ПН имеет место дисфункция эндотелия и, как следствие, гиперкоагуляция.

Введение. Эндометриоз является хроническим многофакторным заболеванием, которое поражает более 170 миллионов женщин репродуктивного возраста во всем мире, вызывая синдром тазовой боли, диспареунию, симптомы желудочно-кишечной диспепсии, тем самым оказывая отрицательное влияние на психоэмоциональное состояние пациенток. Несмотря на широкий спектр лекарственных и хирургических методов лечения, частота рецидивов достигает 50%, что является глобальной экономической и социальной проблемой. Цель исследования. Определить спектр клинических особенностей желудочно-кишечного тракта у женщин с рецидивирующим течением глубокого инфильтративного эндометриоза.

Материалы и методы. В исследование включено 113 пациенток репродуктивного возраста, которым было проведено хирургическое лечение распространенных форм наружного генитального эндометриоза. Основную группу составили 32 пациентки, перенесшие повторное оперативное лечение, в связи с рецидивом глубокого инфильтративного эндометриоза, группу сравнения — 51 пациентка без рецидива заболевания через один год после первичной операции, контрольную группу — 30 пациенток репродуктивного возраста, не страдающие наружным генитальным эндометриозом. Проведен анализ соматического анамнеза, а также, данных анкетирования о тазовой боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и функциональных расстройствах кишечника у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом в зависимости от статуса рецидива заболевания.

Результаты исследования. Пациентки основной группы значимо чаще страдали функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (71,9% (23/32) против 51,3% (26/51) в группе сравнения; р=0,006, спектр которых был представлен хроническим гастритом и синдромом раздраженного кишечника. В основной группе клинические проявления желудочно-кишечной диспепсии до оперативного лечения соответствуют умеренно тяжелой степени 17,706 (4,601) баллов. Установлен значимо более высокий исходный уровень функциональных кишечных расстройств при субъективной оценке в основной группе наблюдения 17,706 (4,601) баллов против 10,66 (3,61) баллов в группе сравнения; р=0,001. У женщин основной группы наблюдения через один месяц после хирургического лечения отмечалось значимое снижение показателей субъективной оценки тяжести функциональных расстройств кишечника (с 17,71(4,60) баллов до 9,86 (4,73) баллов; р=0,001). Интегральный показатель ВАШ боли в основной группе составил 6,65 (1,53) баллов, что значительно выше, чем у пациенток в группе сравнения без рецидива заболевания.

Заключение. Выявленные клинико-анамнестические предикторы рецидивирующего течения глубокого инфильтративного эндометриоза позволят сформировать персонифицированный подход на до- и послеоперационном этапе, направленный на профилактику рецидива заболевания, что непосредственно улучшит психоэмоциональное состояние и качество жизни женщин

Введение. В современной литературе имеется ограниченное количество публикаций, посвященных особенностям течения эндометриоза у пациенток с заболеваниями шейки матки (ШМ), выбору тактики ведения при заболеваниях ШМ и профилактике рецидивов данных заболеваний.

Цель исследования — провести анализ клинико-анамнестических и лабораторных данных у пациенток репродуктивного возраста с сочетанием доброкачественных заболеваний ШМ и наружного генитального эндометриоза.

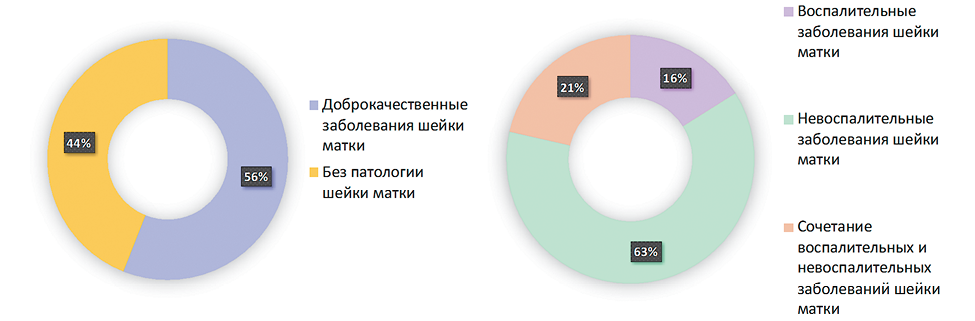

Материал и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование, включившее 100 женщин репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом. Основную группу составили 56 пациенток с сочетанием доброкачественных заболеваний ШМ и наружного генитального эндометриоза. Группу сравнения составили 44 пациентки с наружным генитальным эндометриозом без заболеваний ШМ. Произведена оценка клинико-анамнестических данных, результатов цитологического исследования мазка с ШМ, расширенной кольпоскопии и уровня гормонов АМГ, ФСГ, эстрадиола, выполненных методом иммуноферментного анализа на 2-5 дни менструального цикла. Статистический анализ проведен с использованием программы «SPSS Statistics 26.0».

Результаты исследования. Наружный генитальный эндометриоз в 56% случаев ассоциирован с доброкачественными заболеваниями ШМ, в структуре которых превалируют невоспалительные заболевания (63%). Воспалительные заболевания ШМ отмечены у 16% пациенток, а сочетанная патология ШМ — у 21% женщин с наружным генитальным эндометриозом. Наличие сочетанной патологии ШМ в 83,3% случаев сопровождается эндометриоз-ассоциированным бесплодием, это значимо чаще, чем у пациенток с воспалительными (22,2%) и невоспалительными (42,9%) заболеваниями ШМ, р<0,05. Проведение хирургического лечения эндометриоза не привело к наступлению беременности в течение одного года после операции ни у одной планирующей ее пациентки с сочетанной патологией ШМ (0/11), данный показатель у женщин с невоспалительными заболеваниями ШМ составил 14,3% (4/32), тогда как у 75,0% (3/4) с воспалительными заболеваниями ШМ беременность наступила в течение года после операции, p<0,05. В свою очередь, наличие воспалительных заболеваний ШМ было ассоциировано со значимо меньшим уровнем АМГ (1,4±0,5 нг/мл) по сравнению с пациентками, имеющими невоспалительные заболевания ШМ (3,0±0,4 нг/мл) и сочетанную патологию ШМ (3,4±0,5 нг/мл), p<0,017. Значимое снижение овариального резерва в дальнейшем также может привести к нарушению фертильности у данной категории пациенток.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости комплексной оценки состояния шейки матки у пациенток с гениальным эндометриозом, включая тщательный сбор анамнеза, цитологическое исследование и расширенную кольпоскопию в сочетании с определением вирусоносительства ВПЧ. Своевременные мероприятия по диагностике и лечению заболеваний шейки матки у пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием позволят улучшить показатели фертильности у данной категории пациенток.

Введение. «Бедный» овариальный ответ на контролируемую овариальную стимуляцию в циклах ЭКО зависит, среди прочих факторов, от биохимического состава микроокружения фолликула. Современные исследования подчеркивают взаимосвязь между содержанием регуляторов сосудистого тонуса и ангиогенеза, с оксидативным стрессом и качеством зрелых ооцитов. Однако в литературе отсутствует единое мнение о влиянии регуляторов сосудистого тонуса и ангиогенных факторов на фолликулогенез и их роли в патогенезе «бедного» ответа яичников.

Цель исследования. Оценить содержание биохимических факторов и регуляторов сосудистого тонуса и ангиогенеза в фолликулярной жидкости у пациенток с «бедным» ответом яичников на стимуляцию в программах ЭКО в сравнении с аналогичными показателями у женщин, характеризующихся нормальным овариальным ответом.

Материалы и методы. Проведено открытое проспективное когортное сравнительное исследование, в котором приняли участие 56 пациенток, включенных в программу ЭКО. Критерием когортного разделения женщин являлся ответ яичников на контролируемую стимуляцию овуляции в рамках цикла ЭКО. Пациентки с «бедным» ответом яичников (n=32) были отнесены к основной группе, с нормальным ответом яичников (n=24) — к группе сравнения. Образцы фолликулярной жидкости пациенток из основной группы были разделены на две подгруппы в зависимости от наличия ооцит-кумулюсного комплекса внутри фолликула. Был проведен анализ биохимических и растворимых регуляторных факторов фолликулярной жидкости пациенток с «бедным» ответом яичников и с нормальным ответом яичников после завершения контролируемой овариальной стимуляции. Статистический анализ данных проводился с использованием методов вариационной статистики. Критический уровень значимости различий: p ≤0,05.

Результаты. Уровни мочевины, глюкозы, ЛПВП, TAOS в фолликулярной жидкости (ФЖ) без ооцит-кумулюсного комплекса (ОКК) у пациенток с «бедным» ответом яичников были статистически значимо выше, чем в ФЖ пациенток из группы сравнения. Уровни билирубина, ЛГД и мочевой кислоты в ФЖ без ОКК женщин из основной группы — статистически значимо ниже по сравнению с аналогичными показателями в группе сравнения, p<0,05. Показатели VEGF-A, VEGFR-2 в ФЖ без ОКК пациенток с «бедным» ответом были статистически значимо ниже, чем у пациенток с нормальным ответом яичников, в то время как уровень NO2 эндогенного в ФЖ без ОКК у пациенток с «бедным» ответом был статистически значимо выше, чем в группе сравнения, p<0,05.

Заключение. Отсутствие ооцит-кумулюсного комплекса в преовуляторном фолликуле при «бедном» ответе яичников на стимуляцию ассоциируется с нарушением процессов васкуляризации, установленным на основании снижения про- и противоангиогенных факторов (VEGF-A, VEGFR-2).

Введение. Дети, рожденные в срок сверхранних преждевременных родов (СПР), составляют группу высокого риска развития сердечно сосудистых заболеваний, в том числе нарушений сердечного ритма (НСР) и проводимости в течение всей жизни.

Цель. Изучить электрокардиографические особенности у детей первого года жизни, рожденных в сроке СПР.

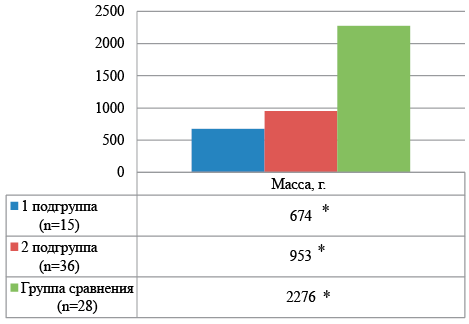

Материалы и методы. Основную группу составил 51 ребенок, рожденный в сроке СПР. В зависимости от массы тела основная группа была разделена на 2 подгруппы. 1 подгруппу составили дети с массой 500-750 г. (n=15). 2 подгруппу — дети с массой от 751 г. и более (n=36). В группу сравнения вошли 28 детей, родившихся в сроке гестации 32-36 недель. Обследование детей проводилось в возрасте 6 и 12 месяцев. Элетрокардиография проводилась детям в состоянии покоя в 12 стандартных отведениях со скоростью движения бумажной ленты 50 мм/сек. Анализ показателей ЭКГ проводился с помощью электрокардиографа «Сикард» Сименс АГ, по общепринятой методике.

Результаты и обсуждение. У детей, родившихся в сроке СПР в течение 1 года жизни наблюдались клинические проявления нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы в виде вегето-сосудистой дисфункции, НСР, изменения характеристики сердечных тонов. По результатами ЭКГ были выявлены НСР в виде синусовой аритмии, синусовой тахи- и брадикардии, экстрасистолии, предсердного ритма, миграции водителя ритма, суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии, WPW синдрома, синдрома удлиненного интервала QT, что составило у детей 1 подгруппы 86,7% случаев, у детей 2 подгруппы 82,2% и 60,7% у детей группы сравнения. Установлена прямая сильная корреляционная связь между клиническими проявлениями вегетативных дисфункций в возрасте 12 месяцев и частотой выявленных дисфункций. К 12 месяцам жизни увеличивается количество детей с синусовой брадикардией, синусовой аритмией и эктопическим ритмом. Положительной динамики в отношении частоты выявления ЭКГ-феноменов на протяжении первого года жизни не наблюдается.

Заключение. Детям, рожденным в сроке сверхранних преждевременных родов необходим кардиологический мониторинг, в том числе измерение артериального давления, проведения электрокардиографии и разработка персонифицированных программ диспансерного наблюдения.

Введение. При всем многообразии методов лечения пролапса тазовых органов (ПТО) критерии излеченности сводятся к отсутствию анатомических дефектов тазового дна. Вместе с этим практически не учитывается полное восстановление физической, психоэмоциональной и социальной составляющей жизни женщины. Исследование качества жизни, а также сексуальной функции пациенток с ПТО поможет выяснить эффективность синергии хирургического лечения и аппаратных методов реабилитации.

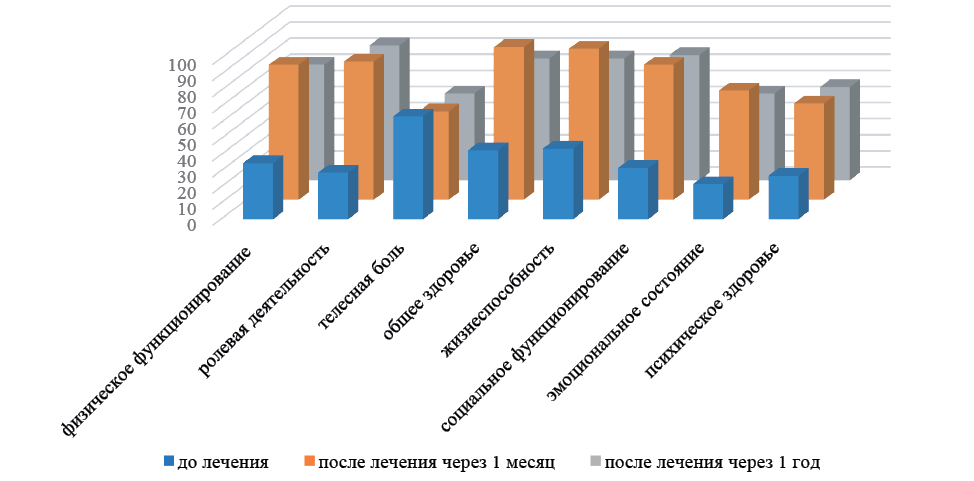

Цель исследования. Оценить качество жизни и сексуальную функцию женщин репродуктивного возраста после реконструктивно-пластических операций на тазовом дне в сочетании с радиочастотным воздействием.

Материал и методы. Проведено открытое проспективное продольное исследование 60 пациенток в репродуктивном возрасте с пролапсом гениталий II-III стадии по классификации POP-Q. Женщины были разделены на две группы: 1 группа — пациентки, которым была выполнена пластика влагалища собственными тканями (n=30); 2 группа — пациентки, которым после реконструктивно-пластических вмешательств проведена послеоперационная реабилитация с применением динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ) (n=30). До операции, через 1 месяц и через 1 год после лечения проведено анкетирование с целью определения качества жизни по опроснику The Short Form-36 и сексуальной функции по опросникам The Female Sexual Function Index и Female Sexual Distress Scale.

Результаты. Сочетание хирургической коррекции пролапса тазовых органов с последующей радиоволновой терапией позволяет исправить анатомические дефекты, вместе с этим статистически значимо увеличивает индекс качества жизни и женской сексуальной функции, уменьшая переживания женщины, связанные с проблемами в сексуальной жизни.

Заключение. Синергия оперативных методов коррекции и послеоперационной реабилитации с применением ДКРЧ способствует длительному сохранению функциональных результатов лечения несостоятельности тазового дна в репродуктивном возрасте.

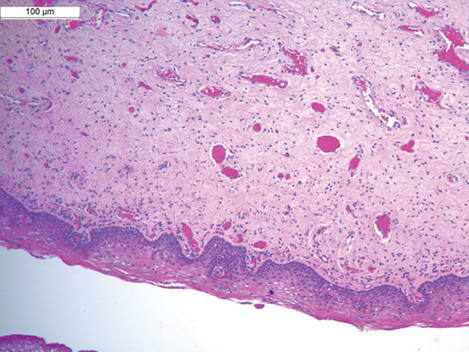

Введение. Пролапс тазовых органов (ПТО) — распространенная патология, которая оказывает существенное влияние на качество жизни женщин. По литературным данным, 30-50% женщин репродуктивного возраста имеют симптомные формы данной патологии. 13% пациенток подвергаются хирургическому лечению ПТО. Однако, часть пациенток вновь предъявляют жалобы на симптомы генитального пролапса, несмотря на оперативную коррекцию. При гистологической оценке слизистой оболочки влагалища при опущении тазовых органов, обращают на себя внимание признаки воспалительной реакции, а также формирование ороговения. Необходимо минимизировать вышеуказанные изменения, локально воздействуя на нарушения.

Цель. Оценить влияние динамической квадриполярной радиочастоты на гистологическую картину слизистой оболочки влагалища у пациенток репродуктивного возраста с опущением тазовых органов.

Материалы и методы. Проведено проспективное сравнительное исследование, в которое было включено 38 пациенток репродуктивного возраста. Пациентки за 2 месяца до хирургического лечения ПТО были рандомизированы и разделены на 2 группы. Первой группе (n=17) пациенток перед оперативным лечением произведена предоперационная подготовка с использованием динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ). Второй группе (n=21) предоперационная подготовка не проводилась (группа «контроль). Обе группы женщин получили оперативное лечение в объеме — пластика генитального пролапса собственными тканями. Интраоперационно был получен биоптат слизистой оболочки влагалища, произведена его гистологическая оценка. Материал был окрашен гематоксилин-эозином, световая микроскопия проведена с использованием микроскопа Axioplan 2 («CarlZeissJena», Germany).

Результаты. У пациенток, прошедших предоперационную подготовку с использованием ДКРЧ отмечена увеличенная васкуляризация слизистой оболочки влагалища, отсутствие признаков воспаления и фиброза, упорядоченность коллагеновых пучков.

Заключение. Изменения гистологической картины слизистой оболочки влагалища после применения ДРКЧ указывают на повышенную регенеративную способность тканей, что может являться предиктором лучшего заживления после оперативного лечения и возможно влиять на долгосрочные результаты хирургического лечения.

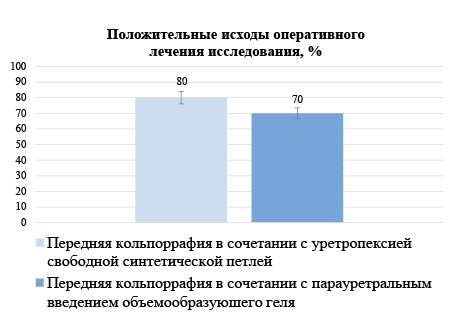

Введение. Актуальность проблемы стрессового недержания мочи (СНМ) в сочетании с цистоцеле значительно возросла в течение последних десятилетий, что обусловлено высокой распространенностью заболевания в популяции, а также повышением осведомленности пациенток о возможностях лечения. Известно, что одноэтапное оперативное лечение достоверно снижает необходимость повторного вмешательства и, соответственно, реабилитационный период. Выявление значимых критериев, оказывающих определяющее значение в результативности различных методов хирургической коррекции СНМ в сочетании с цистоцеле, диктует необходимость проведения дальнейших исследований в данном направлении.

Цель исследования. Определить критерии исхода оперативного лечения стрессового недержания мочи в сочетании с цистоцеле у женщин в постменопаузе на основании комплексного предоперационного обследования.

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное исследование, в которое было включено 80 женщин со стрессовым недержанием мочи в сочетании с цистоцеле в постменопаузе, которые были планово госпитализированы в гинекологическое отделение ФГБУ НИИ ОММ для проведения оперативного лечения. Все пациентки после подписания добровольного информированного согласия на участие в исследовании и проведения комплексного предоперационного обследования с использованием генератора случайных чисел были рандомизированы на две равные по численности группы. В первую группу вошли 40 женщин, которые получили оперативное лечение в объеме передней кольпоррафии в сочетании с уретропексией синтетической петлей; вторую группу составили 40 пациенток, которым оперативное лечение проводилось методом парауретрального введения объемообразующего геля в сочетании с передней кольпоррафией.

Результаты исследования. Определены критерии прогнозирования исхода хирургического лечения стрессового недержания мочи в сочетании с цистоцеле у женщин в постменопаузе на основании комплексного предоперационного обследования.

Заключение. Анализ комплексного уродинамического и ультразвукового методов исследования у женщин выявил статистически значимые различия между группами женщин с положительным и отрицательным исходами оперативного лечения. Выявленные критерии прогнозирования исхода хирургического лечения служат в помощь врачу-клиницисту для выбора метода оптимального, наиболее эффективного метода лечения СНМ в сочетании с цистоцеле у женщин в постменопаузе.