ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

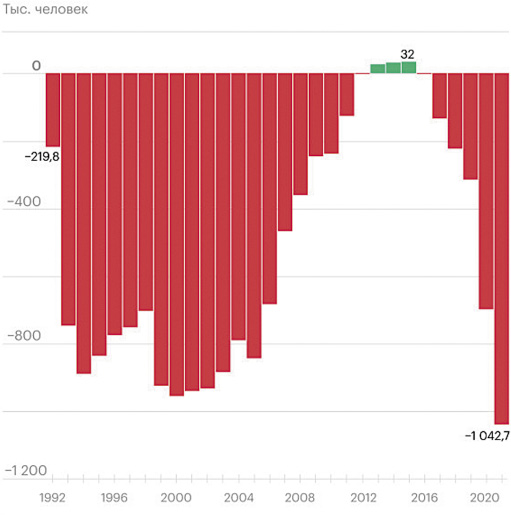

В статье рассматриваются текущие демографические тенденции в России в сравнении с изменениями численности населения в на основе данных Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) и Отдела народонаселения ООН. Специфика возрастной структуры населения России, сформированной рядом демографических волн, такова, что изменения числа рождений и размеров возрастных групп происходят волнообразно; эта тенденция сохранится в ближайшие десятилетия. Государственная политика Российской Федерации в области поддержки семьи, нацеленная на увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,3 до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, должна предусматривать внедрение новых технологий здоровьесбережения и охраны репродуктивного здоровья, развитие инфраструктуры детства, женских консультаций и перинатальных центров для качественного и доступного оказания медицинской помощи матерям и детям.

ОБЗОРЫ

Введение. Родовая травма — это группа заболеваний, вызванных воздействием механического фактора во время родов. Родовая травма является междисциплинарной проблемой, затрагивая различные области медицины, такие как акушерство, педиатрия, детская неврология и другие науки. Родовой травматизм занимает важное место в структуре перинатальной заболеваемости и смертности. Родовые травмы новорожденных при влагалищных родах встречаются в 3,6% случаев, при операции кесарево сечение — в 1,2%. Однако в настоящее время, несмотря на всестороннее изучение проблемы, частота родовой травмы новорожденных остается высокой. Наравне с акушерской родовой травмой встречается и спонтанная — не связанная с проведением каких-либо акушерских пособий.

Цель исследования. Обобщить и проанализировать имеющиеся данные о причинах развития родового травматизма новорожденных в зависимости от типа родовой травмы.

Материалы и методы. В обзор включены опубликованные данные за последние 10 лет относительно изучения причин возникновения основных видов родовых травм новорожденных. Поиск литературы проводился в базах данных Web of Science, Google Scholar, PubMed и ELibrary.

Результаты. Проблема плодово-тазовой диспропорции в генезе развития факторов риска материнско-плодового травматизма остается актуальной. Макросомия плода является одним из наиболее значимых факторов родового травматизма. Наиболее распространенной травмой черепа у новорожденных является кефалогематома. Согласно механизму возникновения, родовая травма подразделяется на спонтанную — возникающую при физиологических родах — и акушерскую — связанную с какими-либо акушерскими пособиями. В основе патогенеза родовой травмы значительное место отводится степени конфигурации головки плода. Родовая травма рассматривается как системная реакция со стороны организма новорожденного, что приводит к срыву компенсаторноприспособительных механизмов и развитию критических повреждений ЦНС и дифференцируется от родового повреждения, которое включает лишь локальные изменения.

Заключение. Для поиска профилактических мероприятий, направленных на предупреждение родового травматизма новорожденных, необходимо систематизировать группы причин, влияющих на повышенный риск родовой травмы. Своевременная оценка патологической конфигурации головки плода является крайне важной при решении вопроса о целесообразности применения акушерских пособий при влагалищных оперативных родах, поскольку является ранним предиктором формирования плодово-тазовой диспропорции — значимым фактором родового травматизма новорожденного. В последние годы, с учетом активного изучения молекулярно-генетических механизмов в генезе формирования различных патологических состояний, становится актуальным поиск различных генетических и эпигенетических факторов, оказывающих влияние на риск развития родовых травматических повреждений новорожденного на фоне индивидуальной восприимчивости к воздействию каких-либо физических факторов во время родов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Одним из самых распространённых и тяжелых осложнений монохориальной беременности является синдром фето-фетальной трансфузии (СФФТ). Частота встречаемости синдрома трансфузии у монохориальных диамниотических двоен составляет от 10 до 15%.

Цель исследования. Проанализировать ангиоархитектонику плаценты при синдроме фето-фетальной трансфузии (СФФТ), определить ее особенности при благоприятном и неблагоприятном исходе после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ЛКПА).

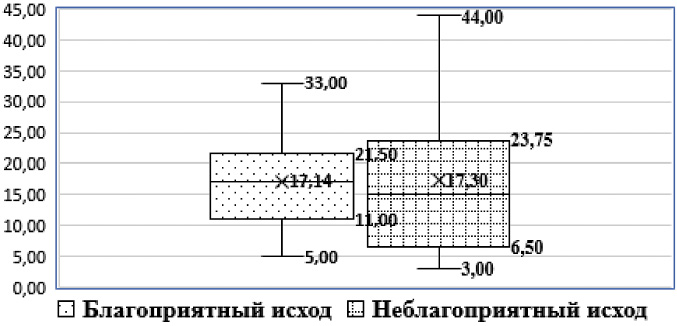

Материалы и методы. Сплошное проспективное, когортное, сравнительное исследование. Обследовано 90 беременных женщин с монохориальными диамниотическими двойнями: у 60 человек (основная группа) беременность осложнилась СФФТ, у 30 пациенток (группа сравнения) беременность характеризовалась нормальным течением; их новорожденные и последы. Основная группа была разделена на 2 подгруппы в зависимости от исхода ЛКПА с целью коррекции СФФТ: подгруппа 1 — благоприятный исход (n=50), подгруппа 2 — неблагоприятный исход (n=10).

Результаты. Ангиоархитектоника плаценты при СФФТ при благоприятном исходе ЛКПА характеризуется наличием крупных артерио-венозных плацентарных анастомозов в совокупности с «центрально-центральным» и «центрально-краевым» вариантами прикрепления пуповин. Большее количество анастомозов регистрируется у монохориальных двоен с СФФТ и сосудистые рисунки с двумя и более артерио-венозными анастомозами («Тип В» и «Тип D»), в нашем исследовании данные виды ангиоархитектоники встречались чаще при неблагоприятном исходе лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ОШ=5,23 (95% ДИ 2,13; 12,8); p<0,001).

Заключение. Ангиоархитектоника плаценты при синдроме фето-фетальной трансфузии при благоприятном исходе лазерной коагуляции плацентарных анастомозов характеризуется наличием крупных артерио-венозных плацентарных анастомозов в совокупности с «центрально-центральным» и «центрально-краевым» вариантами впадения пуповин.

Введение. Увеличение числа кесаревых сечений в мире приводит к росту случаев формирования дефектов рубца на матке, что требует внимания и использование новых методов диагностики и лечения. Изучение процессов заживления миометрия имеет ключевое значение для предотвращения формирования дефекта рубца на матке, а совершенствование методов диагностики и хирургических методик может снизить риск рецидива дефекта рубца на матке.

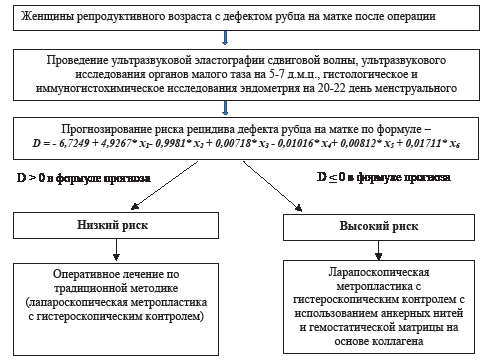

Цель исследования. Разработать эффективный алгоритм ведения женщин с дефектом рубца на матке на этапе подготовки к беременности.

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное когортное исследование методом генератор случайных чисел с участием 100 женщин, имеющих дефект рубца на матке после кесарева сечения. Участницы были разделены на две группы: в первой группе (35 женщин) оперативное лечение проводилось с использованием анкерной нити и гемостатической матрицы на основе коллагена, в то время как во второй группе (65 женщин) оперативное лечение проводилось традиционным способом (лапароскопическая метропластика без использования дополнительных методик).

Результаты. Разработана математическая модель прогнозирования риска развития рецидива дефекта рубца на матке. Методом пошагового дискриминантного анализа были определены наиболее информативные предикторы формирования повторного дефекта рубца на матке: показатели величины сдвиговой волны по данным ультразвуковой эластографии, наличие кисты в области рубца на матке, экспрессия рецепторов к прогестерону и эстрадиолу в железах эндометрия, экспрессия CD20-клеток и CD138-плазматических клеток по данным иммуногистохимического исследования эндометрия.

Заключение. Понимание основных причин формирования дефекта рубца и факторов риска его рецидива позволит более точно прогнозировать исходы лапароскопической метропластики и выбирать наиболее подходящую тактику лечения для каждой конкретной пациентки, что, в свою очередь, может улучшить общие результаты лечения и качество жизни женщин

Введение. Проблема экстремально ранних преждевременных родов (ЭРПР) является одной из наиболее актуальных в акушерстве вследствие неблагоприятного перинатального прогноза и последствий для организма матери. При этом в послеродовом периоде пациентки угрожаемы на инфекционно-воспалительные осложнения в связи с предшествующим родам инфицированием, снижением сократительной способности матки, длительным стационарным пребыванием в связи уходом за экстремально-недоношенным новорожденным.

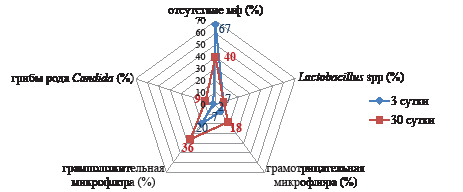

Цель исследования. Оценка изменения микробиоты влагалища и цервикального канала у женщин в динамике первого месяца после экстремально ранних преждевременных родов (ЭРПР).

Материал и методы. Основную группу составили женщины, родоразрешившихся в сроках 22-27/6 недель гестации (N=50). Контрольную группу составили 50 пациенток, родоразрешившихся в сроке доношенной беременности. Пациенткам были проведены бактериологические исследования содержимого цервикального канала и исследования биоценоза влагалища методом ПЦР (Фемофлор-16). Исследования проводились на 3 и 30-е сутки после родов.

Результаты. Микробиота нижних отделов половых путей женщин после ЭРПР претерпевает следующие изменения: к 30-м суткам послеродового периода отмечено статистически значимое увеличение доли условно-патогенной микрофлоры, в основном представленной грамположительной флорой (Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Enterococcus faecalis), однако при развитии инфекционно-воспалительных осложнений увеличивается доля грамотрицательной микрофлоры (Esсherichia coli). При исследовании биоценоза влагалища установлено, что в динамике послеродового периода у пациенток после ЭРПР снижается доля аэробных дисбиотических нарушений, а доля умеренного и выраженного анаэробного дисбиоза увеличивается более, чем в два раза.

Заключение. Необходим поиск эффективных методов профилактики послеродовых осложнений бактериальной природы у пациенток после ЭРПР с учетом трансформации микробиоты нижних отделов половых путей в течение первого месяца после родов.

Введение. Хронический эндометрит (ХЭ) отмечают у 12% пациенток с первичным бесплодием. Герпесвирусы человека рассматривают как одну из причин развития ХЭ.

Цель исследования. Оценить частоту выявления ДНК герпесвирусов в эндометрии, цервикальном канале и влагалище у пациенток с хроническим эндометритом и гиперплазией эндометрия.

Материалы и методы. В исследование были включены 167 женщин репродуктивного возраста. У каждой пациентки брали пробы с заднебоковой стенки влагалища, шейки матки и эндометрия. ДНК вирусов простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ 1,2), вируса Эпштейн-Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса герпеса человека 6 типа (ВГ6) выявляли методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ). Морфологическому исследованию подвергали ткань эндометрия.

Результаты. В зависимости от морфологической картины биоптата эндометрия всех пациенток разделили на три группы: с ХЭ (N=53), с гиперплазией эндометрия (ГПЭ, N=63), с нормальным эндометрием (группа сравнения, N=51). Статистически значимых различий по частоте обнаружения герпесвирусов в образцах эндометрия, шейки матки и влагалища не выявили. В образцах эндометрия ВЭБ обнаружили у 1 (1,9%) пациентки с ХЭ (1,9%) и 1 (1,6%) пациентки с ГПЭ, ВПГ1,2 — у 1 (2%) женщины из группы сравнения; ДНК других герпесвирусов не выявляли.

Заключение. Взаимосвязь между типом вируса, частотой его выявления, положительным локусом и наличием патологии эндометрия не установлена. Частота обнаружения ДНК герпесвирусов в образцах из эндометрия, шейки матки и влагалища статистически значимо не отличалась между пациентками с ХЭ, ГПЭ и в группе сравнения. Только в 1,7% образцов эндометрия c патологической морфологией выявили ДНК герпесвирусов, а именно ВЭБ.