Перейти к:

Новый подход в диагностике и оперативном лечении дефекта рубца на матке после кесарева сечения

https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-45-53

Аннотация

Введение. Увеличение числа кесаревых сечений в мире приводит к росту случаев формирования дефектов рубца на матке, что требует внимания и использование новых методов диагностики и лечения. Изучение процессов заживления миометрия имеет ключевое значение для предотвращения формирования дефекта рубца на матке, а совершенствование методов диагностики и хирургических методик может снизить риск рецидива дефекта рубца на матке.

Цель исследования. Разработать эффективный алгоритм ведения женщин с дефектом рубца на матке на этапе подготовки к беременности.

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное когортное исследование методом генератор случайных чисел с участием 100 женщин, имеющих дефект рубца на матке после кесарева сечения. Участницы были разделены на две группы: в первой группе (35 женщин) оперативное лечение проводилось с использованием анкерной нити и гемостатической матрицы на основе коллагена, в то время как во второй группе (65 женщин) оперативное лечение проводилось традиционным способом (лапароскопическая метропластика без использования дополнительных методик).

Результаты. Разработана математическая модель прогнозирования риска развития рецидива дефекта рубца на матке. Методом пошагового дискриминантного анализа были определены наиболее информативные предикторы формирования повторного дефекта рубца на матке: показатели величины сдвиговой волны по данным ультразвуковой эластографии, наличие кисты в области рубца на матке, экспрессия рецепторов к прогестерону и эстрадиолу в железах эндометрия, экспрессия CD20-клеток и CD138-плазматических клеток по данным иммуногистохимического исследования эндометрия.

Заключение. Понимание основных причин формирования дефекта рубца и факторов риска его рецидива позволит более точно прогнозировать исходы лапароскопической метропластики и выбирать наиболее подходящую тактику лечения для каждой конкретной пациентки, что, в свою очередь, может улучшить общие результаты лечения и качество жизни женщин

Ключевые слова

Для цитирования:

Михельсон А.А., Семенов Ю.А., Лазукина М.В., Косовцова Н.В., Погорелко Д.В., Телякова М.И. Новый подход в диагностике и оперативном лечении дефекта рубца на матке после кесарева сечения. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):45-53. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-45-53

For citation:

Mikhelson A.A., Semenov Yu.A., Lazukina M.V., Kosovtsova N.V., Pogorelko D.V., Telyakova M.I. A new approach to the diagnosis and surgical treatment of uterine scar defect after cesarean section. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):45-53. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-45-53

Введение

За прошедшие десятилетия наблюдается рост частоты проведения операций кесарево сечение. Процент применения данного метода родоразрешения значительно превышает оптимальный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения [1]. С каждым годом показатель частоты операций кесарево сечение продолжает расти, что становится серьезной проблемой для перинатальной акушерской практики. Кроме того, рост числа оперативного родоразрешения приводит к увеличению специфических осложнений, связанных с оперированной маткой. В настоящее время одним из наиболее опасных осложнений оперативного родоразрешения является возникновение дефекта рубца на матке. Наличие данного патологического состояния является основным фактором риска таких серьезных акушерских осложнений, как приращение и врастание плаценты, и может быть причиной материнской смертности в 7% случаев. Более того, дефект рубца на матке является основной причиной (50-90%) разрыва матки во время беременности и родов [2].

Материнская смертность вследствие разрыва матки по рубцу достигает 70%, в то время как перинатальные потери могут составлять до 92%, что имеет серьезные социально-экономические и демографические последствия. Дефект рубца на матке представляет собой проблему внутри проблемы, поскольку его наличие может привести к развитию маточной формы вторичного бесплодия, хронического эндометрита, аномальных маточных кровотечений, тазовых болей и диспареунии. У многих пациенток наблюдается комбинация симптомов, которая значительно ухудшает качество их жизни. Данный факт также оказывает отрицательное воздействие на психоэмоциональное состояние женщин и их отношения с партнером [3].

Согласно исследованиям различных специалистов, более 60% женщин с одним рубцом на матке имеют дефекты в этой области, что превышает показатель среди общего числа женщин с подобной проблемой [4].

Частота обнаружения дефектов в области рубца на матке имеет сильную зависимость от выбранного метода диагностики. Ультразвуковое исследование является золотым стандартом оценки состояния рубца на матке. Точность ультразвукового метода, по данным различных исследований, действительно варьируется от 57,5% до 83%. Ультразвук позволяет выявить не только основные дефекты рубца на матке, такие как «ниша», анэхогенные включения и кисты, но и другие изменения, например, фиброз, который проявляется в виде гиперэхогенного углубления со стороны серозной оболочки матки. Наличие множественных дефектов может значительно уменьшить толщину остаточного миометрия, что, в свою очередь, увеличивает риск развития серьезных акушерских осложнений. Эти данные подчеркивают важность тщательного выбора метода диагностики и необходимость комплексного подхода к оценке состояния рубца на матке для предотвращения возможных осложнений во время беременности и родов [5].

Выбор метода лечения женщин с рубцом на матке должен учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, важно оценить степень выраженности клинических проявлений, которые могут варьироваться от отсутствия симптомов до боли и дискомфорта. Во-вторых, следует принимать во внимание репродуктивные планы пациентки, что может влиять на выбор лечебной тактики. Наконец, характеристики самого дефекта рубца, такие как его размер, глубина и расположение, также играют решающую роль в определении наиболее подходящего лечения. Таким образом, комплексный подход к диагностике и лечению женщин с рубцом на матке способствует более точному планированию тактики, что может улучшить исходы оперативного лечения и снизить риск осложнений.

Целью исследования было разработать эффективный алгоритм ведения женщин с дефектом рубца на матке на этапе подготовки к беременности.

Материалы и методы

На базе гинекологического отделения ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ было проведено проспективное рандомизированное когортное исследование методом генератор случайных чисел с участием 100 женщин, имеющих дефект рубца на матке после кесарева сечения. Участницы были разделены на две группы: в первой группе (35 женщин) оперативное лечение проводилось с использованием анкерной нити и гемостатической матрицы на основе коллагена, в то время как во второй группе (65 женщин) оперативное лечение проводилось традиционным способом (лапароскопическая метропластика без использования дополнительных методик). В ходе исследования проводились ультразвуковая эластография для измерения величины сдвиговых волн, ультразвуковое исследование органов малого таза на 5-7 день менструального цикла, а также гистологическое и иммуногистохимическое исследование эндометрия на 20-22 день цикла. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации, принятой на 18-й Генеральной ассамблее WMA в июне 1964 года, и все участницы были проинформированы о его условиях и дали письменное согласие на участие. Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием пакетов прикладных программ «MicrosoftExcel» (2013) и «Statistica for Windows 6.0» (StatSoft, США), а также при помощи программы IBMSPSSStatistics 22. В работе использованы статистические методы: описательная статистика, критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, методы сравнения долей (точный критерий Фишера), дисперсионный анализ для независимых и повторных наблюдений, процедура множественных сравнений Шеффе (один из вариантов учета поправки Бонферрони), анализ Крускала-Уоллиса, дискриминантный анализ.

Результаты и обсуждение

Большинство методов диагностики позволяют произвести измерение толщины остаточного миометрия в зоне рубца и описать характеристики найденных дефектов, однако не дают информации о способности рубцовой ткани к растяжению. Ультразвуковая эластография сдвиговой волны представляет собой перспективный метод в гинекологии для оценки механических свойств рубца на матке. Данный метод позволяет не только визуализировать структуру тканей, но и оценить их упругость, что является важным фактором при планировании беременности у женщин с рубцовыми изменениями матки после кесарева сечения. Принцип работы ультразвуковой эластографии основан на измерении скорости сдвиговых волн, которые возникают в тканях под воздействием ультразвуковой волны. Скорость этих волн коррелирует с упругостью ткани. Путем получения сдвиговых волн и вычисления их скоростей во всем диапазоне исследуемых глубин с последующим цветовым картированием создается двухмерное цветовое изображение упругости ткани [6]. В процессе исследования проводится трансабдоминальное ультразвуковое сканирование с использованием конвексного датчика с частотой 3-7 МГц. Рубец на матке визуализируется в сагиттальной плоскости, после чего активируется режим сдвиговой волны. На область рубца устанавливаются зоны исследования, и на мониторе отображается двухмерное цветовое изображение упругости ткани. Кроме того, предоставляются количественные показатели жесткости ткани в метрах в секунду (м/с). Этот метод может быть особенно полезен в определении тактики хирургического лечения для коррекции дефекта рубца с целью снижению риска формирования повторного дефекта рубца на матке после лапароскопической метропластики.

Решение о хирургическом вмешательстве зависит от не только от тяжести симптомов заболевания, но также и от репродуктивных планов женщины. У пациенток, планирующих беременность, хирургическое лечение дефекта рубца на матке на прегравидарном этапе включает проведение лапароскопической метропластики. Проведенные ранее исследования демонстрирует эффективность данного хирургического метода лечения, однако риск повторного дефекта рубца на матке остается нерешенной проблемой и составляет от 5% до 10% [7]. Для повышения эффективности необходимо использовать дополнительные методики в ходе оперативного лечения. Применение самофиксирующейся нити может существенно улучшить исходы операции, минимизируя риск ишемии и способствуя формированию качественного рубца на матке. Самофиксирующаяся нить — это инновационный материал, который благодаря своей уникальной структуре и способу применения может уменьшить вероятность рецидива дефекта рубца. Она обеспечивает равномерное распределение натяжения по всей длине шва, что важно для предотвращения локальной ишемии и некроза ткани. Безузловая фиксация также играет ключевую роль, так как узлы могут быть источником дополнительной воспалительной реакции [8].

Данная методика проводится в два ряда. Первый ряд — мышечно-мышечный непрерывный шов. Выполняется вкол иглы на максимальную глубину раны с последующим проведением нити на противоположную сторону с выколом, отступая от края раны 0,5 см с обеих сторон. Далее на противоположной стороне осуществляется следующий вкол, отступя 3 мм от предыдущего, и проводят нить на противоположную сторону, повторяя до полного ушивания раны. Второй ряд — серозно-мышечный непрерывный шов. Используя ту же нить, продолжается ушивание в противоположную сторону. Отступая 0,5 см от края раны делается вкол с последующим выколом на противоположной стороне, повторяя до полного ушивания раны. Последний шаг заканчивают срезанием нити на 3 мм от края раны без завязывания узла. При ушивании швов особое внимание уделяется созданию достаточной площади сопоставления тканей и силы натяжении нити с целью минимизации ишемии тканей.

Использование коллагеновых материалов для гемостаза во время лапароскопической метропластики может оказать значительное влияние на исходы операции и долгосрочные результаты. Коллаген, благодаря своим гемостатическим и репаративным свойствам, способствует улучшению заживления и уменьшению воспаления, что может снизить риск рецидива дефекта рубца на матке. Коллагеновые гемостатические агенты способствуют быстрому гемостазу, что особенно важно во время операций, чтобы минимизировать кровопотерю и уменьшить время операции. Кроме того, коллаген служит основой для пролиферации клеток и формирования новой ткани, что сможет улучшить функциональные показатели рубца, включая повышение упругости и снижение риска разрыва в будущем [9].

Гемостатическое средство представляет собой гибкую прокладку из коллагена, полученного из бычьей дермы, с покрытием из пентаэритритол полиэтилен гликоль эфир тетра-сукцинимидил глутарат. При контакте с кровью коллаген вызывает агрегацию тромбоцитов, дегрануляцию и высвобождение факторов свертывания с последующим образованием фибрина. Структура изделия обеспечивает формирование трехмерной матрицы для дополнительного механического укрепления сгустка и растворяется в течение 6-8 недель [10]. Гемостатическая матрица извлекается из стерильной упаковки, захватывается лапароскопическим зажимом и вводится в брюшную полость через троакар. Далее изделие накладывается на место сформированного шва на всем его протяжении, перекрывая границы шва на матке на 1 см, слегка прижимается сухой марлевой салфеткой, оказывая равномерное давление по всей площади 2 минуты.

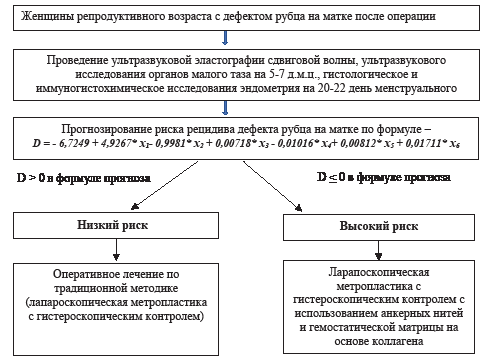

Учитывая положительные свойства данных методик, а также полученные результаты исследования позволили разработать алгоритм выбора тактики хирургического лечения у женщин репродуктивного возраста с дефектом рубца на матке после операции кесарево сечение.

С целью улучшения течения процессов репарация миометрия и повышения качества оперативного лечения дефекта рубца на матке была разработана математическая модель прогнозирования риска развития рецидива данной патологии. Методом пошагового дискриминантного анализа с помощью пакета прикладных программ «IBM SPSS Statistics 26.0» были определены наиболее информативные предикторы формирования повторного дефекта рубца на матке, к которым относятся показатели величины сдвиговой волны по данным ультразвуковой эластографии, наличие кисты в области рубца на матке, экспрессия рецепторов к прогестерону и эстрадиолу в железах эндометрия, а также экспрессия CD20-клеток и CD138-плазматических клеток по данным иммуногистохимического исследования эндометрия.

В результате построено правило на основании вычисления прогностического индекса D, имеющего следующий вид:

D = –6,7249 + 4,9267 * x1 – 0,9981 * x2 + 0,00718 * x3 – 0,01016 * x4+ 0,00812 * x5 + 0,01711 * x6,

Где:

x1 — величина сдвиговой волны;

x2 — наличие кисты в области рубца на матке: 0 — нет, 1 — да;

x3– экспрессия рецепторов к прогестерону (PR) в железах эндометрия;

x4 — экспрессия рецепторов к эстрадиолу (ER) в железах эндометрия;

x5 — экспрессия CD138 клеток в эндометрии;

x6 — экспрессия CD20 клеток в эндометрии.

При D<0 прогнозируют высокий риск формирования повторного дефекта рубца на матке после проведенной метропластики, при D>0 прогнозируют низкий риск формирования повторного дефекта рубца на матке после проведенной метропластики.

Чувствительность и специфичность полученных результатов была оценена при помощи ROC-анализа (Receiver Operator Characteristic —операционная характеристика приемника, с англ.). По итогам скользящего экзамена в регламенте SPSS чувствительность параметров прогнозирования риска развития повторного дефекта рубца на матке составила 100%, специфичность 95,5%.

Разработанный алгоритм лечения представляет собой значительный прогресс в области хирургической коррекции дефекта рубца на матке. Он позволяет не только определить риск рецидива до операции, но и адаптировать хирургический подход в зависимости от индивидуальных рисков каждой пациентки. Основные принципы алгоритма включают дооперационную оценку рубца с использованием ультразвуковой эластографии сдвиговой волны для оценки эластичности рубца и выявления дефектов в области рубца на матке, иммуногистохимическое исследование эндометрия с оценкой экспрессии CD20, CD138, а также рецепторов к прогестерону и эстрадиолу. Далее производится расчет риска развития рецидива дефекта рубца на матке на основании полученных данных. В случае высокого риска повторного дефекта, пациентке рекомендовано применение самофиксирующейся нити и гемостатической матрицы на основе коллагена в ходе оперативного лечения, что может улучшить процессы ангиогенеза и репарации миометрия, тем самым снижая вероятность повторного дефекта рубца на матке. Для пациенток с низким риском рецидива предлагается традиционная методика лапароскопической метропластики. Данный подход подчеркивает важность персонифицированного лечения и может значительно улучшить исходы оперативного лечения у женщин с дефектом рубца на матке, планирующих беременность.

Рисунок 1. Алгоритм выбора тактики лечения женщин с дефектом рубца на матке после операции кесарево сечение

Figure 1. Algorithm for choosing treatment tactics for women with a defective uterine scar after a cesarean section

Заключение

Глубокое понимание патологии и использование современных диагностических методов, таких как ультразвуковая эластография сдвиговой волны, играют ключевую роль в выборе оптимальной тактики лечения. Этот метод позволяет не только оценить структурные характеристики рубца, но и его функциональное состояние, что является критически важным для прогнозирования риска рецидива. Установить диагноз несостоятельный рубец на матке невозможно на основании только ультразвукового исследования ввиду отсутствия проведения оценки его функциональной способности. Использование эластографии в сочетание с эхографическим исследованием сможет помочь клиницистам в выявлении женщин группы высокого риска развития рецидива дефекта рубца на матке после лапароскопической метропластики. Кроме того, методика лапароскопической метропластики с использованием самофиксирующейся нити и гемостатической матрицы на основе коллагена представляет собой инновационный подход, который может улучшить не только структурные, но и биомеханические свойства рубца на матке. Это, в свою очередь, может снизить вероятность его повторного дефекта и улучшить исходы для пациенток, планирующих беременность.

Список литературы

1. Ramadan M.K., Ramadan K., El Tal R., Salem Wehbe GR, Itani S, Badr DA. How safe is high-order repeat cesarean delivery? An 8-year single-center experience in Lebanon. J Obstet Gynaecol Res. 2020; 46; 1370-1377. DOI: https://doi.org/10.1111/jog.14311

2. Черняева В.И., Гончарова Н.Н., Новикова О.Н., Марочко Т.Ю., Зотова О.А., Шакирова Е.А., Сурина М.Н., Мозес В.Г. Полный разрыв матки по старому рубцу во время беременности. Мать и дитя в Кузбассе. 2020; 2; 72-76. https://doi.org/10.24411/2686-7338-2020-10026

3. Armstrong F., Mulligan K., Dermott R.M., Bartels H.C., Carroll S, Robson M., Corcoran S., Parland P.M., Brien D.O., Brophy D., Brennan D.J. Cesarean scar niche: An evolving concern i n clinical practice. International Journal of Gynecology&Obstetrics. 2023; 161(2); 356-366. https://doi.org/10.1002/ijgo.14509

4. Лисицына О.И., Шмаков Р.Г. “Ниши” рубца на матке после кесарева сечения: диагностика, лечение и исхо ды. Акушерство и гинекология. 2019; 9; 24-30. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.9.24-31

5. Цхай В.Б., Леванович Е.В., Ростовцева Е.С., Андреева А.А., Лобанова Т.Т., Молгачева А.А., Сбродова А.Г., Журкина А.А., Петров В.С. Сравнительный анализ методов диагностики несостоятельного рубца на матке после операции кесарева сечения. Забайкальский медицинский журнал. 2017; 1; 39-42.

6. Seliger G., Chaoui K., Lautenschläger C., Jenderka K.V., Kunze C, Hiller GGR, Tchirikov M. Ultrasound elastography of the lower uterine segment in women with a previous cesarean section: Comparison of in-/ex-vivo elastography versus tensile-stress-strain-rupture analysis. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2018; 225; 172-180. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.04.013

7. Ножницева О.Н., Беженарь В.Ф. Комбинированный способ коррекции локальной несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения. Проблемы репродукции. 2018; 5; 45-52. http://dx.doi.org/10.22328/2079-5343-2019-10-2-85-90

8. Пучков К.В., Коренная В.В., Пучков Д. К. Применение самофиксирующихся хирургических нитей в акушерстве и гинекологии. Эндоскопическая хирургия. 2014; 4; 46-51.

9. Будко Е.В., Черникова Д.А., Ямпольский Л. М., Яцюк В.Я. Местные гемостатические средства и пути их совершенствования. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2019; 2; 274-285. http://dx.doi.org/10.23888/PAVLOVJ2019272274-285

10. Lombardo C., Lopez-Ben S., Boggi U., Gutowski P., Hrbac T., Krska L., Marquez-Rivas J., Russello D., York E., Zacharias M. Hemopatch® is eff ective and safe to use: real-world data from a prospective European registry study. Updates Surg. 2022; 74(5); 1521-1531. http://dx.doi.org/10.1007/s13304-022-01353-y

Об авторах

А. А. МихельсонРоссия

Михельсон Анна Алексеевна — доктор медицинских наук, доцент, руководитель отделения сохранения репродуктивной функции заведующая отделением гинекологии

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7 (343) 371-24-27

Ю. А. Семенов

Россия

Семенов Юрий Алексеевич — доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, директор

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

М. В. Лазукина

Россия

Лазукина Мария Валерьевна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения сохранения репродуктивной функции

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Н. В. Косовцова

Россия

Косовцова Наталья Владимировна — доктор медицинских наук, руководитель отдела биофизических методов исследования, врач высшей категории

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Д. В. Погорелко

Россия

Погорелко Дмитрий Викторович — к.м.н., врач акушер-гинеколог, отделение сохранения репродуктивной функции

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

М. И. Телякова

Россия

Телякова Маргарита Ивановна — к.м.н., врач акушер-гинеколог, научный сотрудник отделения сохранения репродуктивной функции

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Рецензия

Для цитирования:

Михельсон А.А., Семенов Ю.А., Лазукина М.В., Косовцова Н.В., Погорелко Д.В., Телякова М.И. Новый подход в диагностике и оперативном лечении дефекта рубца на матке после кесарева сечения. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):45-53. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-45-53

For citation:

Mikhelson A.A., Semenov Yu.A., Lazukina M.V., Kosovtsova N.V., Pogorelko D.V., Telyakova M.I. A new approach to the diagnosis and surgical treatment of uterine scar defect after cesarean section. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):45-53. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-45-53