Перейти к:

Особенности ангиоархитектоники плаценты при благоприятном и неблагоприятном исходе после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов

https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-35-44

Аннотация

Введение. Одним из самых распространённых и тяжелых осложнений монохориальной беременности является синдром фето-фетальной трансфузии (СФФТ). Частота встречаемости синдрома трансфузии у монохориальных диамниотических двоен составляет от 10 до 15%.

Цель исследования. Проанализировать ангиоархитектонику плаценты при синдроме фето-фетальной трансфузии (СФФТ), определить ее особенности при благоприятном и неблагоприятном исходе после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ЛКПА).

Материалы и методы. Сплошное проспективное, когортное, сравнительное исследование. Обследовано 90 беременных женщин с монохориальными диамниотическими двойнями: у 60 человек (основная группа) беременность осложнилась СФФТ, у 30 пациенток (группа сравнения) беременность характеризовалась нормальным течением; их новорожденные и последы. Основная группа была разделена на 2 подгруппы в зависимости от исхода ЛКПА с целью коррекции СФФТ: подгруппа 1 — благоприятный исход (n=50), подгруппа 2 — неблагоприятный исход (n=10).

Результаты. Ангиоархитектоника плаценты при СФФТ при благоприятном исходе ЛКПА характеризуется наличием крупных артерио-венозных плацентарных анастомозов в совокупности с «центрально-центральным» и «центрально-краевым» вариантами прикрепления пуповин. Большее количество анастомозов регистрируется у монохориальных двоен с СФФТ и сосудистые рисунки с двумя и более артерио-венозными анастомозами («Тип В» и «Тип D»), в нашем исследовании данные виды ангиоархитектоники встречались чаще при неблагоприятном исходе лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ОШ=5,23 (95% ДИ 2,13; 12,8); p<0,001).

Заключение. Ангиоархитектоника плаценты при синдроме фето-фетальной трансфузии при благоприятном исходе лазерной коагуляции плацентарных анастомозов характеризуется наличием крупных артерио-венозных плацентарных анастомозов в совокупности с «центрально-центральным» и «центрально-краевым» вариантами впадения пуповин.

Ключевые слова

Для цитирования:

Косовцова Н.В., Поспелова Я.Ю. Особенности ангиоархитектоники плаценты при благоприятном и неблагоприятном исходе после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):35-44. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-35-44

For citation:

Kosovtsova N.V., Pospelova Ya.Yu. Features of placental angioarchitectonics with favorable and unfavorable outcome after laser coagulation of placental anastomoses. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):35-44. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-35-44

Введение

Одним из самых распространённых и тяжелых осложнений монохориальной беременности является синдром фето-фетальной трансфузии (СФФТ). Частота встречаемости синдрома трансфузии у монохориальных диамниотических двоен составляет от 10 до 15% [1-3]. Основными причинами ранней неонатальной смертности при синдроме трансфузии принято считать: недоношенность, синдром дыхательных расстройств, формирование кардиомиопатии, стеноз легочной артерии, неврологическая патология, тяжелая задержка роста [4][5].

Существуют разновидности синдрома фето-фетальной трансфузии: синдром олигоурии-полиурии (СОП) и синдром анемии-полицитемии (САП). По данным литературы частота возникновения САП, как осложнения после проведения лазерной коагуляции плацентарных анастомозов варьирует от 2% до 13%, спонтанное развитие САП у монохориальных диамниотических двоен встречается от 3% до 5%, и в последнее время частота данного осложнения возрастает [6].

Quintero R.A. одним из первых предложил классификацию синдрома фето-фетальной трансфузии, основанную на ультразвуковых изменениях параметров внутриутробных плодов [7].

- На первой стадии определяется олиго-полигидроамнион, мочевой пузырь плода-донора визуализируется;

- При второй стадии мочевой пузырь у плода — донора не визуализируется;

- Третья стадия характеризуется изменением кровотоков при допплеровском исследовании сосудов у плодов: отсутствие конечного диастолического потока в пупочной артерии у плода-донора, пульсирующий венозный поток в пупочной вене плода-реципиента;

- Четвертая стадия обусловлена выраженной водянкой плода-реципиента;

- Для пятой стадии характерно гибель одного или обоих плодов.

Наличие сосудистых плацентарных анастомозов является обязательным условием для развития СФФТ у двоен с монохориальным типом плацентации. Первое описание сосудистых анастомозов в монохориальной плаценте было представлено в трудах Stalpart van der Wiel в 1687 году. Австрийский анатом Josef Hyrtl в 1870 году создал атлас, содержащий иллюстрации монохориальных плацент с наличием в них систем глубоких и поверхностных сосудистых анастомозов. В 1882 году немецкий ученый Friedrich Schat описал клиническое значение анастомозов в системе гемоциркуляции плодов при монохориальном типе плацентации [8]. Vermelin H. в 1920 году разделил плацентарные анастомозы на глубокие и поверхностные, доказал значимость поверхностных анастомозов для поддержания адекватной гемоциркуляции плодов, а так же привел доказательство того что основной причиной гемодинамического нарушения в микроциркуляции плодов является шунтирование крови по глубоким сосудистым анастомозам плаценты [9].

В результате обширных многоцентровых исследований исходов многоплодных беременностей с помощью инъекционного метода оценки плацент выявлено что анастомозы всегда присутствуют у монохориальных двоен, и редко встречаются при дихориальных диамниотических двойнях [10]. Выделены три основных типа анастомозов: артерио-артериальные (АА), артерио-венозные (АВ) и вено-венозные (ВВ) [11][12].

Методы коррекции СФФТ напрямую зависят от стадии синдрома трансфузии и срока беременности на момент выявления данной патологии у плодов. В результате многочисленных исследований российских и зарубежных коллег, методика фетоскопической лазерной коагуляции плацентарных анастомозов — лучший способ коррекции СФФТ с наибольшим процентом выживаемости плодов и меньшими послеоперационными осложнениями для матери и плода [13-15]. Первостепенной задачей внутриутробного оперативного вмешательства является достижение плодами границы выживаемости в состоянии, когда терапия, оказываемая новорожденным/новорожденному, позволяет ожидать их/его последующее развитие соответственно возрастным нормам.

Цель исследования: проанализировать ангиоархитектонику плаценты при синдроме фето — фетальной трансфузии (СФФТ), определить ее особенности при благоприятном и неблагоприятном исходе после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ЛКПА).

Материалы и методы

На базе ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ проведено сплошное проспективное, когортное, сравнительное исследование с участием 90 беременных беременных с монохориальными диамниотическими двойнями начиная с 16 недель, которых беременность осложнилась синдромом фето-фетальной трансфузии у 60 человек (основная группа) и 30 условно здоровых женщин с нормальным течением беременности с монохориальной диамниотической двойней (группа сравнения); их новорожденные и последы. Основная группа была разделена на 2 подгруппы в зависимости от исхода лазерной коагуляции плацентарных анастомозов с целью коррекции синдрома фето-фетальной трансфузии: подгруппа 1 — благоприятный исход (n=50), подгруппа 2 — неблагоприятный исход (n=10).

Все пациентки проходили полное клинико-лабораторное обследование, предусмотренное приказом Министерства здравоохранения РФ №572н и №1130н.

Верификация плацентарных анастомозов у пациенток основной группы производилась во время фетоскопии с дальнейшей их коагуляцией. В послеродовом периоде для оценки качества, проведенной ЛКПА, производилась наливка плацент раствором бриллиантовой зелени. Подсчет плацентарных анастомозов в последах пациенток группы сравнения производился в послеродовом периоде.

Для удобства оценки анастомозов нами были выделены 4 основных типа сосудистого рисунка плацент, в основе которых легли следующие критерии: «тип А» — один крупный АВ анастомоз, «тип B» — два и более крупных АВ анастомоза, «тип C» — один крупный АА анастомоз, «тип D» — все анастомозы небольшого диаметра.

Исследование последа осуществлялось в несколько этапов: макроскопическое и микроскопическое. Первый этап включал в себя послеродовую оценку состояния плаценты на основании методологических стандартов, органометрических ориентиров и макродиагностических критериев. На данном этапе оценивали следующее: масса плаценты, материнская поверхность, оболочки и их целостность, межблизнецовая мембрана, пуповины и места прикрепления их в плаценту, выраженные признаки воспалительные изменения плодных оболочек и пуповин, наличие анастомозов (артерио-артериальные, артерио-венозные, вено-венозные), определения типа анастомозов. На втором этапе проводка гистологического материала делалась вручную по стандартной методике.

Статистическую обработку материала проводили при помощи пакета программ «STATISTIСA 10.0». Проверку нормальности распределения признаков осуществляли с использованием критерия Хи-квадрат. При анализе количественных показателей, распределение которых отличалось от нормального, использовали непараметрические методы — критерий Краскела-Уоллиса, затем переходили к попарным сравнениям с использованием критерия Манна-Уитни, данные представляли в виде медианы (Mе), верхнего (Q1) и нижнего (Q3) квартилей. Качественные показатели сравнивали с использованием критерия хи-квадрат. Для оценки зависимости между количественными переменными использовали коэффициент корреляции Спирмена, между качественными и количественными переменными — коэффициент корреляции Кендалл-тау. Для оценки корреляционных взаимосвязей уровень значимости p принимали за 0,05. Силу ассоциаций оценивали в значениях показателя соотношения шансов Odds Ratio (OR).

Результаты исследования

Общее количество анастомозов в плацентах пациенток с СФФТ в 9,9 раз больше количества анастомозов в последах пациенток группы сравнения (p<0,001). В плацентах пациенток основной группы достоверно чаще встречались АА, АВ и ВВ анастомозы по сравнению с последами пациенток группы сравнения. (таблица 1).

Типы сосудистого рисунка «А», «B», «C» и «D» чаще регистрировались в последах пациенток основной группы, по сравнению с последами пациенток группы сравнения, но статистическая значимость получена не была (p>0,05) (таблица 2).

Варианты прикрепления пуповин плода-реципиента и плода-донора: центральное-центральное 6,6% и краевое-краевое 10,0% статистически значимо реже встречались в последах пациенток основной группы, по сравнению с прикреплениями пуповин в последах пациенток группы сравнения: центральное-центральное 26,6% и краевое-краевое 33,3% (p<0,05) (таблица 3).

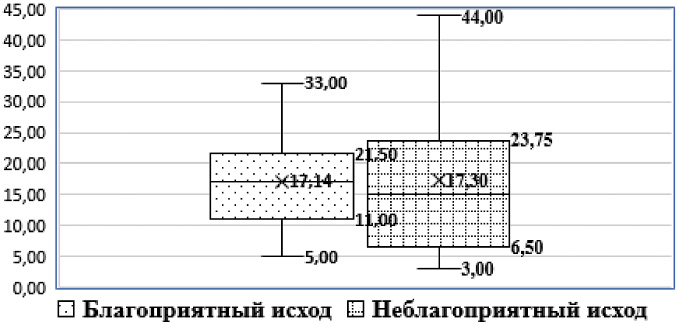

Таким образом, СФФТ характеризуется большим количеством анастомозов. Тип сосудистого рисунка «В» и «D» наиболее часто определялся в плацентах обеих исследуемых групп, но в плацентах пациенток c синдромом трансфузии сосудистый рисунок тип «В» и «D» регистрировался в 1,3 и 2,3 раза чаще. Варианты прикрепления пуповин: центральное-оболочечное в 7,5 раз и краевое-краевое в 3,5 раза чаще диагностированы в группе с СФФТ. Из чего следует вывод, что синдром трансфузии формируется у монохориальных двоен со следующими особенностями ангиоархитектоники плаценты: большое количество артерио-венозных анастомозов магистрального типа либо большого количества артерио-венозных анастомозов одного диаметра в сочетании с вариантами прикрепления пуповин: центральное-оболочечное и краевое-краевое. Общее количество анастомозов в подгруппе с благоприятным исходом составило 836, а в подгруппе с неблагоприятным исходом 172. Количество прокоагулированных анастомозов при благоприятном исходе составило Ме 17,1 (21,5;11,0), при неблагоприятный исходе -Ме 17,3 (23,7;6,5). Большее количество анастомозов (от 23 до 44 что соответствовало 75 и 90 перцентилю) было статистически значимо больше прокоагулировано у пациенток в подгруппе с неблагоприятным исходом, по сравнению с подгруппой с благоприятным исходом (от 21 до 33 что соответствовало 75 и 90 перцентилю) (p<0,001, χ²=35,21). Из чего следует, что большое количество анастомозов (более 23) является предрасполагающим фактором развития неблагоприятного исхода ЛКПА (рисунок 1).

Наиболее часто встречаемыми при синдроме трансфузии явились артерио-венозные анастомозы, их количество в подгруппах с благоприятным и неблагоприятным исходом составило 57,6% и 50,0% соответственно, но статистической значимости различий получено не было (p>0,05) (таблица 4).

В подгруппе с неблагоприятным исходом были зафиксированы два основных типа сосудистого рисунка «Тип В» 50,0% и «Тип D» 50,0%, сосудистые рисунки типа «Тип А» и «Тип С» не встречались (таблица 5).

Таким образом, сосудистый рисунок «Тип В» и «Тип D» чаще определяли неблагоприятный исход ЛКПА.

Вариант прикрепления пуповин «краевое-центральное» 40,0% чаще встречалось в подгруппе с неблагоприятным исходом, по сравнению с благоприятным — 34,0%, но статистической значимости не получено (р>0,05) (таблица 6).

Объем амниоредукции у плода-реципиента в подгруппе с благоприятным исходом составил 800,0 (75,0;800,0) мл, а в подгруппе с неблагоприятным исходом 1000,0 (800,0;1000,0) мл. Анализируя полученные данные, мы выяснили, что объем амниоредукции на исход ЛКПА не влиял (р=0,25).

В нашем исследовании неблагоприятный исход ЛКПА ассоциировался с бо´льшим количеством АВ анастомозов, с типом сосудистого рисунка «В» и «D», а так же сочетанием прикрепления пуповин в плаценту краевое — центральное.

Таблица 1. Количество анастомозов в основной группе и группе сравнения

Table 1. Number of anastomoses in the main group and comparison group

Показатели | Основная группа (n=60) | Группа сравнения (n=30) | Уровень значимости (p) | ||

Абс. | % | Абс. | % | ||

Анастомозы АА | 339 | 32,9 | 34 | 24,4 | p=4,1×10-11*; χ²=35,7 ОШ=0,2 (95% ДИ 0,11; 0,350) |

Анастомозы АВ | 574 | 55,7 | 90 | 64,7 | p=2,7×10-15*; χ²=23,1 ОШ=0,31 (95% ДИ 0,19; 0,51) |

Анастомозы ВВ | 117 | 11,4 | 15 | 10,9 | p=3,5×10-5*; χ²=15,98 ОШ=0,26 (95% ДИ 0,13; 0,51) |

Общее количество анастомозов | 1030 | 139 | p=0,001*; χ²=33,6 ОШ=0,27 (95% ДИ 0,17; 0,43) | ||

Примечание: * различия статистически значимы при p<0,05

Таблица 2. Типы сосудистого рисунка плаценты основной группы и группы сравнения

Table 2. Types of vascular pattern of the placenta in the main group and comparison group

Показатели | Основная группа (n=60) | Группа сравнения (n=30) | Значимость (p) | ||

Абс. | % | Абс. | % | ||

Тип А (один крупный AB анастомоз) | 7 | 11,6 | - | - | p=0,09; χ²=3,38 |

Тип B (два и более крупных AB анастомоза) | 21 | 35,0 | 16 | 53,3 | p=0,31; χ²=1,11 ОШ=1,52 (95% ДИ 0,7; 3,34) |

Тип C (один крупный АА анастомоз) | 4 | 6,7 | 2 | 6,7 | p=0,1; ОШ=1 (95% ДИ 0,17; 5,77) |

Тип D (все анастомозы одного диаметра) | 28 | 46,7 | 12 | 40,0 | p=0,83; χ²=0,14 ОШ=0,86 (95% ДИ 0,38; 1,92) |

Таблица 3. Варианты прикрепления пуповин в плаценту основной группы и группы сравнения

Table 3. Variants of umbilical cord attachment to the placenta of the main group and comparison group

Показатели | Основная группа (n=60) | Группа сравнения (n=30) | Уровень значимости (p) | ||

Абс. | % | Абс. | % | ||

Центральное-центральное | 4 | 6,6 | 8 | 26,6 | p=0,05*; χ²=5,03 ОШ=4 (95% ДИ 1,11; 14,3) |

Краевое-оболочечное | 13 | 21,6 | 3 | 10,0 | p=0,38; χ²=1,35 ОШ=0,46 (95% ДИ 0,12; 1,74) |

Центральное-оболочечное | 15 | 25,0 | 2 | 6,6 | p=0,08; χ²=3,17 ОШ=0,27 (95% ДИ 0,06; 1,24) |

Краевое-краевое | 6 | 10,0 | 10 | 33,3 | p=0,04*; χ²=4,92 ОШ=3,33 (95% ДИ 1,11; 10,0) |

Краевое -центральное | 21 | 35,0 | 6 | 20,0 | p=0,34; χ²=1,2 ОШ=0,57 (95% ДИ 0,21; 1,57) |

Оболочечное -оболочечное | 1 | 1,8 | 1 | 3,5 | p=0,99; χ²=0,24 ОШ=2 (95% ДИ 0,12; 33,1) |

Примечание: * различия статистически значимы при p<0,05

Рисунок 1. Количество анастомозов при благоприятном и неблагоприятном исходе ЛКПА

Figure 1. Number of anastomoses in favorable and unfavorable outcomes of laser coagulation of placental anastomoses

Таблица 4. Количество анастомозов при благоприятном и неблагоприятном исходе ЛКПА

Table 4. Number of anastomoses with favorable and unfavorable outcomes of laser coagulation

of placental anastomoses

Показатели | Подгруппа 1 (n=50) | Подгруппа 2 (n=10) | Уровень значимости (p) | ||

Абс. | % | Абс. | % | ||

Общее количество анастомозов | 846 | 172 | p=0,97; χ²=0,04 ОШ=1,02 (95% ДИ 0,51; 2,04) | ||

Анастомозы АА | 279 | 32,9 | 60 | 34,8 | p=0,81; χ²=0,04 ОШ=1,08 (95% ДИ 0,52; 2,24) |

Анастомозы АВ | 488 | 57,6 | 86 | 50,0 | p=0,58; χ²=0,12 ОШ=0,88 (95% ДИ 0,43; 1,8) |

Анастомозы ВВ | 79 | 9,5 | 26 | 15,2 | p=0,23; χ²=1,47 ОШ=1,65 (95% ДИ 0,73; 3,7) |

Таблица 5. Распределение типов сосудистого рисунка при благоприятном и неблагоприятном исходе фетоскопий пациенток основной группы

Table 5. Distribution of vascular pattern types in favorable and unfavorable fetoscopy outcomes in patients of the main group

Показатели | Подгруппа 1 (n=50) | Подгруппа 2 (n=10) | Значимость (p) | ||

Абс. | % | Абс. | % | ||

Тип А (один крупный АВ анастомоз) | 7 | 14,0 | - | - | р=0,58; χ²=1,37 |

Тип B (два и более крупных АВ анастомоза) | 16 | 32,0 | 5 | 50,0 | р=0,51; χ²=0,53 ОШ=1,56 (95% ДИ 0,46; 5,25) |

Тип C (один крупный АА анастомоз) | 4 | 8,0 | - | - | р=1,0; χ²=0,79 |

Тип D (все анастомозы одного диаметра) | 23 | 46,0 | 5 | 50,0 | р=1,0; χ²=0,02 ОШ=1,09 (95% ДИ 0,33; 3,54) |

Таблица 6. Варианты прикрепления пуповин при благоприятном и неблагоприятном исходе

Table 6. Options for cord attachment with favorable and unfavorable outcomes

Варианты | Подгруппа 1 (n=50) | Подгруппа 2 (n=10) | Уровень значимости (p) | ||

Абс. | % | Абс. | % | ||

Центральное-центральное | 2 | 4,0 | 2 | 20,0 | p=0,15; χ²=2,74 ОШ=5 (95% ДИ 0,63; 39,7) |

Краевое-оболочечное | 11 | 22,0 | 2 | 20,0 | p=0,99; χ²=0,01 ОШ=0,91 (95% ДИ 0,17; 4,75) |

Центральное-оболочечное | 13 | 26,0 | 2 | 20,0 | p =0,77; χ²=0,1 ОШ=0,77 (95% ДИ 0,15; 3,95) |

Краевое-краевое | 6 | 12,0 | - | p=0,57; χ²=1,18 | |

Краевое -центральное | 17 | 34,0 | 4 | 40,0 | p=0,75; χ²=0,06 ОШ=1,18 (95% ДИ 0,33; 4,25) |

Оболочечное -оболочечное | 1 | 2,0 | - | p=0,75; χ²=0,06 ОШ=1,18 (95% ДИ 0,33; 4,25) | |

Обсуждение

Синдром фето-фетальной трансфузии до настоящего времени остается одним из значимых осложнений монохориального многоплодия, частота которого составляет от 10,0% до 15,0%. Наличие плацентарных анастомозов между сосудистыми сетями плодов из двойни ведет к нарушению системы гемоциркуляции в монохориальной плаценте. Лазерная коагуляция плацентарных анастомозов является единственным патогенетическим способом коррекции синдрома трансфузии. Благоприятными исходами ЛКПА принято считать рождение хотя бы одного плода из двойни.

Единственно доказанной причиной развития СФФТ при монохориальном многоплодии является наличие сосудистых анастомозов между сосудистыми сетями обоих плодов, а так же неравномерное распределение плацентарных площадок плода-донора и плода-реципиента. Особенности гемоциркуляции плодов приводит к прогрессированию СФФТ, а отсутствие своевременной помощи приводит к более тяжелым внутриутробным поражениям плодов и их гибели.

При анализе типа сосудистых рисунков плацент у пациенток с СФФТ при неблагоприятных исходах ЛКПА, по данным литературы, являются: большое количество плацентарных анастомозов, наличие артерио-артериального магистрального анастомоза при условии отсутствия артерио-венозного анастомоза от плода-реципиента к плоду-донору [2][16][17]. По данным нашего исследования большее количество благоприятных исходов ЛКПА регистрировались при типе сосудистого рисунка «А» (один крупный АВ анастомоз магистрального типа) и «B» (два и более крупных АВ анастомоза магистрального типа). Большое количество анастомозов одинакового диаметра сопровождалось большим процентом осложнений.

Краевое или оболочечное прикрепление пуповины плода-донора ряд авторов связывает с худшими показателями выживаемости этих плодов [18][19]. При вариантах впадения пуповин «центральное — центральное» и «краевое-краевое» наблюдалось меньшее количество осложнений ЛКПА.

Данные, полученные в ходе исследования, подтверждают, что лазерная коагуляция сосудистых анастомозов плаценты является наиболее оптимальным методом лечения ФФТС II-IV стадии и снижает перинатальную заболеваемость и смертность.

Заключение

Ангиоархитектоника плаценты при синдроме фето-фетальной трансфузии при благоприятном исходе лазерной коагуляции плацентарных анастомозов характеризуется наличием крупных артерио-венозных плацентарных анастомозов в совокупности с «центрально-центральным» и «центрально-краевым» вариантами впадения

пуповин.

Большее количество анастомозов регистрируется у монохориальных двоен с СФФТ и сосудистые рисунки с двумя и более артерио-венозными анастомозами («Тип В» и «Тип D»), в нашем исследовании встречались чаще при неблагоприятном исходе лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ОШ=5,23 (95% ДИ 2,13; 12,8); p<0,001).

Список литературы

1. Сергеева А.В., Каткова Н.Ю., Бодрикова О.И., Ковалише на О.В., Безрукова И.М., Покусаева К.Б. Состояние влагалищного биоценоза как фактор риска возникновения различных вариантов преждевременных родов. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2020;19(1):51-57. DOI https://doi.org/10.31631/20733046-2020-19-1-51-57

2. Konno H., Murakoshi T., Matsushita M. The roles of superfi cial anastomoses in twin-twin transfusion syndrome. Placenta. 2019; 82(5 Pt 9). DOI: https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.05.003

3. Schachter-Safrai N., Karavani G., Haj-Yahya R., Ofek Shlomai N., Porat S. Risk factors for cesarean delivery and adverse neonatal outcome in twin pregnancies attempting vaginal delivery. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(7):845-851. DOI: https://doi.org/10.1111/aogs.13333

4. Павличенко М.В., Косовцова Н.В., Зырянов М.Н., Липацев Ю.А., Маркова Т.В., Поспелова Я.Ю. Оптимизация обследования детей, перенесших фето-фетальный трансфузионный синдром. Доктор.Ру. 2021; 20(1): 50–55. DOI: https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-1-50-55

5. Gijtenbeek M., Haak M.C., Huberts T.J.P., Middeldorp J.M., Klumper F.J.C.M., Slaghekke F., Lopriore E., Oepkes D., van Klink J.M.M. Perioperative fetal hemodynamic changes in twin-twin transfusion syndrome and neurodevelopmental outcome at two years of age. Prenat Diagn. 2020; 40(7):825-830. DOI: https://doi.org/10.1002/pd.5690

6. Shapira, M., Zloto, K., Duvdevani, N., Weisz, B., Lipitz, S. and Yinon, Y. (2018), OC18.01: Does preoperative fetal weight discordancy aff ect perinatal outcome following laser surgery for Twin–twin transfusion syndrome? Evidence from a retrospective cohort study. Ultrasound Obstet Gynecol, 2018; 52: 42-42. DOI: https://doi.org/10.1002/uog.19324

7. Quintero R.A., Morales W.J., Allen M.H., Bornick P.W., Johnson P.K., Kruger M. Staging of twin-twin transfusion syndrome. J Perinatol. 1999;19(8 Pt 1):550-5. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.jp.7200292

8. Akkermans J., Peeters S.H., Klumper F.J., Lopriore E., Middeldorp J.M., Oepkes D. Twenty-Five Years of Fetoscopic Laser Coagulation in Twin-Twin Transfusion Syndrome: A Systematic Review. Fetal Diagn Ther. 2015;38(4):241-53. DOI: https://doi.org/10.1159/000437053

9. Philippa M., Janet G., Karen W. Twin-to-twin transfusion syndrome and potential applicability to the Barker hypothesis. Journal of Neonatal Nursing. 2016; 22(5): 223227. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnn.2016.03.002

10. Kanagaretnam D., Nayyar R., Zen M. Twin anemia polycythemia sequence in dichorionic diamniotic twins: A case report and review of the literature. Clin Case Rep. 2021; 15;9(5):e04184. DOI: https://doi.org/10.1002/ccr3.4184

11. Бугеренко А.Е., Суханова Д.И., Донченко Я.С., Панина О.Б., Сичинава Л.Г. Ангиоархитектоника плаценты при синдроме фето-фетальной трансфузии у беременных с монохориальной двойней. Перинатальные исходы. Акушерство и гинекология. 2019; 5: 63-9. DOI: https://doi.org/10.18565/aig.2019.5.63-69

12. Костюков К.В., Гладкова К.А. Диагностика фето-фетального трансфузионного синдрома, синдрома анемии-полицитемии при монохориальной многоплодной беременности. Акушерство и гинекология. 2016; 1: 10-15. DOI: https://doi.org/10.18565/aig.2016.1.10-15

13. Башмакова Н.В., Айтов А.Э., Косовцова Н.В., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И. Оценка эффективности фетоскопической лазерной коагуляции плацентарных анастомозов у женщин, беременных монохориальной диамниотической двойней. Доктор.Ру. 2021; 20(1):33–37. DOI: https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-1-33-37

14. Бугеренко А.Е. Синдром фето-фетальной трансфузии. Пятнадцатилетний опыт фетоскопического лечения. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021;5(20):58-62. DOI: https://doi.org/10.20953/17261678-2021-5-58-62

15. Bamberg C., Hecher K. Update on twin-to-twin transfusion syndrome. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019; 58: 55-65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.12.011.

16. Tollenaar L.S.A., Lopriore E., Faiola S., Lanna M., Stirnemann J., Ville Y., Lewi L., Devlieger R., Weingertner A.S, Favre R., Hobson S.R., Ryan G., Rodo C., Arévalo S., Klaritsch P., Greimel P., Hecher K., de Sousa M.T., Khalil A., Thilaganathan B., Bergh E.P., Papanna R., Gardener G.J., Carlin A., Bevilacqua E., Sakalo V.A., Kostyukov K.V., Bahtiya r M.O., Wilpers A., Kilby M.D., Tiblad E., Oepkes D., Middeldorp J.M., Haak M.C., Klumper F.J.C.M., Akkermans J., Slaghekke F. Post-Laser Twin Anemia Polycythemia Sequence: Diagnosis, Management, and Outcome in an International Cohort of 164 Cases. J Clin Med. 2020;9(6):1759. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm9061759.

17. Washburn E.E., Sparks T.N., Gosnell K.A., Rand L., Gonzalez J.M., Feldstein V.A. Stage I Twin-Twin Transfusion Syndrome: Outcomes of Expectant Management and Prognostic Features. Am J Perinatol. 2018;35(14):13521357. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0038-1627095.

18. Snowise S., Moise K.J., Johnson A., Bebbington M.W., Papanna R. Donor Death After Selective Fetoscopic Laser Surgery for Twin-Tw in Transfusion Syndrome. Obstet Gynecol. 2015;126(1):74-80. DOI: https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000858.

19. Tollenaar L.S.A., Slaghekke F., van Klink J.M.M., Groene S.G., Middeldorp J.M., Haak M.C., Klumper F.J.C.M., Oepkes D., Lopriore E. Twin-Twin Transfusion Syndrome with Anemia-Polycythemia: Prevalence, Characteristics, and Outcome. J Clin Med. 2019; 30;8(8):1129. https://doi.org/10.3390/jcm8081129

Об авторах

Н. В. КосовцоваРоссия

Косовцова Наталья Владимировна — доктор медицинских наук, руководитель отдела биофизических методов исследования, врач высшей категории

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7 (912) 26-59-169

Я. Ю. Поспелова

Россия

Поспелова Яна Юрьевна — кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7 (922) 142-13-31

Рецензия

Для цитирования:

Косовцова Н.В., Поспелова Я.Ю. Особенности ангиоархитектоники плаценты при благоприятном и неблагоприятном исходе после лазерной коагуляции плацентарных анастомозов. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):35-44. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-35-44

For citation:

Kosovtsova N.V., Pospelova Ya.Yu. Features of placental angioarchitectonics with favorable and unfavorable outcome after laser coagulation of placental anastomoses. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):35-44. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-35-44