Перейти к:

Изменение микробиоты половых путей у женщин в течение первого месяца после экстремально ранних преждевременных родов

https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-54-64

Аннотация

Введение. Проблема экстремально ранних преждевременных родов (ЭРПР) является одной из наиболее актуальных в акушерстве вследствие неблагоприятного перинатального прогноза и последствий для организма матери. При этом в послеродовом периоде пациентки угрожаемы на инфекционно-воспалительные осложнения в связи с предшествующим родам инфицированием, снижением сократительной способности матки, длительным стационарным пребыванием в связи уходом за экстремально-недоношенным новорожденным.

Цель исследования. Оценка изменения микробиоты влагалища и цервикального канала у женщин в динамике первого месяца после экстремально ранних преждевременных родов (ЭРПР).

Материал и методы. Основную группу составили женщины, родоразрешившихся в сроках 22-27/6 недель гестации (N=50). Контрольную группу составили 50 пациенток, родоразрешившихся в сроке доношенной беременности. Пациенткам были проведены бактериологические исследования содержимого цервикального канала и исследования биоценоза влагалища методом ПЦР (Фемофлор-16). Исследования проводились на 3 и 30-е сутки после родов.

Результаты. Микробиота нижних отделов половых путей женщин после ЭРПР претерпевает следующие изменения: к 30-м суткам послеродового периода отмечено статистически значимое увеличение доли условно-патогенной микрофлоры, в основном представленной грамположительной флорой (Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Enterococcus faecalis), однако при развитии инфекционно-воспалительных осложнений увеличивается доля грамотрицательной микрофлоры (Esсherichia coli). При исследовании биоценоза влагалища установлено, что в динамике послеродового периода у пациенток после ЭРПР снижается доля аэробных дисбиотических нарушений, а доля умеренного и выраженного анаэробного дисбиоза увеличивается более, чем в два раза.

Заключение. Необходим поиск эффективных методов профилактики послеродовых осложнений бактериальной природы у пациенток после ЭРПР с учетом трансформации микробиоты нижних отделов половых путей в течение первого месяца после родов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мальгина Г.Б., Шафиева К.А. Изменение микробиоты половых путей у женщин в течение первого месяца после экстремально ранних преждевременных родов. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):54-64. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-54-64

For citation:

Malgina G.B., Shafieva K.A. Changes in the microbiota of the genital tract in women during the first month after extremely early premature birth. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):54-64. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-54-64

Введение

Одним из актуальных вопросов современного акушерства является профилактика инфекционно-воспалительных осложнений (ИВО) послеродового периода [1]. При разработке эффективных методов профилактики необходимо учитывать изменения микробиоты нижних отделов полового тракта в течение первого месяца после родов. Особенно актуально это для пациенток, родоразрешившихся в сроке экстремально-недоношенной беременности [2]. Это связано с исходным микробным «пейзажем», изменением иммунного статуса женщины после родов, длительным пребыванием пациенток в стационаре в связи с уходом за новорожденным и соматической патологией, которая зачастую является фоном для прерывания беременности в сроках экстремально ранних преждевременных родов. Влагалище и цервикальный канал женщины во время беременности и после родов заселены сообществом микроорганизмов, которое способно меняться под влиянием различных факторов воздействия [3][4]. Соматические заболевания матери инфекционного характера, отягощённый акушерско-гинекологический анамнез, особенности течения беременности и родов являются факторами риска для роста условно-патогенной микрофлоры и послеродовых инфекционно-воспалительных осложнений [5].

Антимикробные свойства лактобактерий и других лактатпродуцирующих бактерий нижнего отдела полового тракта позволяют подавлять рост условно-патогенной флоры и препятствовать адгезии патогенных микроорганизмов. Большое значение в возникновении акушерских гнойно-воспалительных заболеваний приобретает бактериальный вагиноз — инфекционный невоспалительный синдром, который связан с дисбиозом во влагалище. Данный дисбиоз характеризуется большим скоплением облигатных и факультативных анаэробных условно-патогенных микроорганизмов со значительным уменьшением количества или абсолютным отсутствием молочнокислых бактерий [6]. При беременности бактериальный вагиноз в 30–60% случаев приводит к таким осложнениям, как хориоамнионит, преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, послеродовой эндометрит, а также к более тяжелым септическим осложнениям при наличии микробных ассоциаций.

Таким образом, инфекционный фактор является серьезным фактором риска развития экстремально ранних преждевременных родов (ЭРПР). При этом факторы риска инфекционных осложнений на дородовом этапе создают почву для развития ИВО послеродового периода в случае родоразрешения в сроке ЭРПР [7][8]. Многие авторы высказывают мнение, что для профилактики гнойно-воспалительных осложнений после родов необходимо своевременное восстановление пула нормальной микрофлоры половых путей [9]. Сроки восстановления микрофлоры влагалища и цервикального канала зависят от способа родоразрешения, применения антибактериальной терапии, особенностей родов и течения послеродового периода [10].

Выявлено, что лидирующими микроорганизмами нижнего отдела полового тракта при послеродовом эндомиометрите являются Staphylococcus и Escherichia coli [11]. Некоторые авторы проводят параллель между высокими титрами Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis и поздними выкидышами и преждевременными родами в сроке до 28 недель беременности [12]. Все исследователи сходятся во мнении о появлении в последнире десятилетия новых штаммов микроорганизмов, обладающих наибольшей патогенностью, нечувствительных к антибиотикам, что приводит к неэффективности этиотропной антибиотикотерапии [13]. Препараты, применяющиеся для антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии, демонстрируют отсроченный эффект, а также подавляют рост нормальной микрофлоры нижнего отдела полового тракта.

Исследования и описания, посвященные изменениям микробного пейзажа влагалища и цервикального канала после ЭРПР, также немногочисленны [14][15]. Поэтому, комплексная диагностика изменений микрофлоры нижнего отдела полового тракта в динамике послеродового периода у женщин после ЭРПР позволит выявить её особенности и найти новые эффективные методы профилактики послеродовых осложнений бактериальной природы.

Цель исследования: оценка изменений микробиоты половых путей у женщин в первый месяц после экстремально ранних преждевременных родов.

Материал и методы

Было проведено проспективное когортное открытое сравнительное исследование микробного «пейзажа» влагалища и цервикального канала в послеродовом периоде у пациенток, родоразрешавшихся в клинике НИИ ОММ в течение трех лет. В зависимости от срока предшествующего исследованию родоразрешения когорта пациенток была разделена на две группы: Основную группу составили 50 женщин, родоразрешившиеся в сроках 22-27/6 недель гестации. Группу сравнения составили 50 пациенток, родоразрешившиеся в тот же временной промежуток в сроке доношенной беременности (более 37 недель). Средний возраст пациенток основной группы составил 30,7 (1,05) лет, пациенток группы сравнения 30,2 (0,8) лет (р>0,05). По уровню образования и семейному статусу между группами статистически значимых различий не выявлено. Группа пациенток после ЭРПР статистически значимо отличалась от группы после своевременных родов по доле проживающих в сельской местности и домохозяек (по 27,3% сельских женщин и 27,3% домохозяек в основной группе vs 11,1% сельских женщин и 14,1% домохозяек в группе сравнения, p<0,05), В структуре экстрагенитальной патологии у женщин после ЭРПР значимо преобладала анемия (57,1% в основной группе vs 24,2% в группе сравнения, p<0,05), субклинический гипотриреоз (19,5%vs 8,1% соответственно и вирусные гепатиты (15,6% против 6,1%, p<0,05).

Методы исследования: Идентификацию выделенных микроорганизмов производили с помощью бактериологического метода согласно общепринятым методикам. Для определения количества ДНК искомого микроорганизма в образце использовалась ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени. Исследование проводилось с помощью прибора IQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection System фирмы BIO-RAD (США) и набора реагентов «Фемофлор 16» фирмы ДНК-Технология (Россия). Исследование проводилось в лаборатории иммунологии и клинической микробиологии ФГБУ НИИ ОММ Минздрава России (зав лаб. к.м.н. Устюжанин А.В.)

Основные вычисления и статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета Microsoft Excel 2010, а также с помощью пакета прикладных программ SPSS, версия 17. Для количественных показателей определяли М — среднее арифметическое, стандартное отклонение по выборке, ошибку среднего арифметического (m). Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Нами было проведено исследование микробиоты влагалища и цервикального канала на 3 сутки и 30-е сутки после родов (таблица 1). Как видно из таблицы, на третьи сутки в 67% случаев у пациенток после ЭРПР и в 77% случаев у пациенток после своевременных родов (группа сравнения) не выявлено роста микроорганизмов. У 7% пациенток основной группы выделены лактобактерии, что достоверно реже, чем после своевременных родов (20%) (p<0,05). Рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры в диагностически значимом титре у пациенток основной группы выявлен в 29%. Чаще всего выделялись Staphylococcus — 11%, несколько реже Ent faecalis — 9% (p<0,05) и E.coli — 7%. Грибы рода Candida выделены в единственном случае (2%). В группе сравнения условно-патогенная флора менее разнообразна и обнаружена лишь в 17,1% случаев. Причем, у одной и той же женщины могли быть выделены несколько микроорганизмов в диагностически значимых титрах.

В основном у пациенток после своевременных родов выявлены грибы рода Candida (9%). В 6% случаев выделена E.coli (6%) и в 3% выделялся Staphylococcus (3%). Других микроорганизмов выделено не было.

Заслуживает внимание микробиота половых путей пациенток исследуемых групп и на 30-е сутки после родов. Результаты исследования отражены в таблице 2. Как видно из таблицы 2, у пациенток основной группы на 30-е сутки после ЭРПР при бактериологическом исследовании содержимого цервикального канала лишь в 40% случаев не выявлено роста патогенных и условно патогенных микроорганизмов, что в два разе реже, чем на эти же сутки у пациенток после своевременных родов (83%) (р<0,001).

Отмечено, что на 30-е сутки после ЭРПР в 2,1 раз реже выделялись лактобактерии (всего 7% против 17% в группе сравнения). У пациенток после ЭРПР (основная группа) через месяц после родов в цервикальном канале рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры выявлен в 62,2%, что практически в 8 раз чаще, чем в группе сравнения (8,7%) (р<0,001).

Спектр микрофлоры следующий: в группе ЭРПР на 30-е сутки Staphylococcus выявлен в 2 раза чаще (20±0,4%), чем на 3 сутки (11±0,3%). В группе сравнения — у пациенток после своевременных родов на 30-е сутки послеродового периода данные виды микроорганизимов не выявлялись.

В основной группе E coli выделена в 18±0,4%, что в 2,5 раз чаще чем на 3 сутки (7±0,3%). В группе сравнения E coli выявлена в единичном случае — 3±0,2% (p<0,05). Ent faecalis у женщин после ЭРПР встречался практически в 1,5 раза чаще (16±0,4%)(p<0,05), чем на 3-и сутки (9±0,3%). В группе сравнения данный микроорганизм не выделялся. Грибы рода Candida выявлены в обеих группах. В основной группе в 1,5 раза чаще (9±0,3%), чем в группе сравнения (5,7%) (p<0,05).

При оценке микробного «пейзажа» влагалища на третьи сутки после родов выявлена значительная разница между группами (таблица 3). В основной группе (после ЭРПР) не выявлено случаев абсолютного и условного нормоценоза, в то время как в группе сравнения (на 3-и сутки после своевременных родов абсолютный нормоценоз выявлен в 14% и условный в 8% (p<0,05). Серьезного внимания заслуживает высокая частота выраженного аэробного дисбиоза влагалища у женщин после ЭРПР (10%), умеренных проявлений выявлено не было (p<0,05). В группе сравнения также зафиксированы случаи выраженного аэробного дисбиоза (10%), однако в данной группе пациенток определялся и умеренный характер нарушений (10%). Лидирующее место в нарушении баланса микрофлоры влагалища у пациенток после ЭРПР занимали анаэробные микроорганизмы. Выраженный анаэробный дисбиоз в основной группе на 3-и сутки после ЭРПР выявлен в 44%, что в 7 раз чаще по сравнению с пациентками на 3-и сутки после своевременных родов (группой сравнения) (6%) (p<0,05).

Снижение концентрации лактобактерий ярко свидетельствует о наличии дисбиоза. Так, в основной группе выраженное снижение титра лактобактерий в 2,6 раз чаще наблюдается в группе женщин, родоразрешившихся в сроках ЭРПР (42%) против 16% в группе сравнения (p<0,05). Умеренного снижения титра лактобактерий в основной группе не наблюдается, в то время как у женщин, родоразрешившихся в сроке доношенной беременности, умеренный дисбиоз за счёт снижения лактобактерий выявлен в 38% (p<0,05).

Таким образом, исходно на 3 сутки после родов диагностически значимый рост аэробных микроорганизмов определялся в группе пациенток после СПР (27% случаев, при этом у 12,5% из них наблюдается смешанная флора) (р<0,001). У пациенток после срочных родов только в 8% наблюдается значительный рост аэробных микроорганизмов, из них случаев ассоциаций не выявлено. Доля случаев выявления анаэробов в обеих группах сопоставимы и значимо не различается. Сочетание аэробов и анаэробов в основной группе встречается в 24%, что в 4 раза чаще, чем у женщин группы сравнения (p<0,05) (таблица 4).

При оценке микробного «пейзажа» влагалища в исследуемых группах на 30-е сутки после родов выявлена значительная разница между группами. В основной группе так же, как на 3 сутки, не выявлено случаев абсолютного и умеренного нормоценоза, в то время как в группе сравнения их доля значимо увеличивается (25% и 20%) (p<0,05). Это означает, что после своевременных родов у четверти пациенток биоценоз влагалища нормализуется. В отличие от этого, к 30-м суткам послеродового периода у женщин после ЭРПР наблюдается обратная динамика. Лидирующее место в нарушении микробиоты влагалища, как и на 3 сутки, у женщин после ЭРПР занимают анаэробные микроорганизмы, что подтверждает результаты ранее процитированных работ [6][8]. Доля умеренного анаэробного дисбиоза в этой группе к 30-м суткам послеродового периода увеличилась практически в 4 раза (с 4% до 15%). В основном у женщин после ЭРПР выявлен выраженный анаэробный дисбиоз (60%) (p<0,05). В группе сравнения выраженного дисбиоза влагалища за счёт аэробных и анаэробных микроорганизмов к 30-м суткам послеродового периода не выявлено.

В группе ЭРПР доля выраженного дисбиоза за счёт снижения лактобактерий уменьшилась практически в 2 раза (22,5%), однако также остаётся на высоком уровне. В группе сравнения в основном выявлен умеренный дисбиоз за счёт снижения титра лактобактерий (27,5%) (таблица 5).

Диагностически значимый рост аэробных микроорганизмов в группе пациенток после ЭРПР на 30-е сутки после родов выявлен в 32% случаев, что в 5 раз чаще, чем в группе сравнения (после своевременных родов) (6). В основной группе в динамике послеродового периода в 76% выявлен анаэробный дисбиоз, что в 2,5 раза чаще по сравнению с 3 сутками (31%) и в 4 раза чаще, чем в группе женщин, родоразрешившихся в сроке доношенной беременности (19%). В 24% в группе женщин после ЭРПР выделялась смешанная флора (3% у женщин группы сравнения). Сочетание аэробов и анаэробов в группах также различно. У пациенток после своевременных родов в 10% фиксировалось сочетание, тогда как в основной группе этот показатель более чем в 3 раза выше (32,5%) (таблица 6).

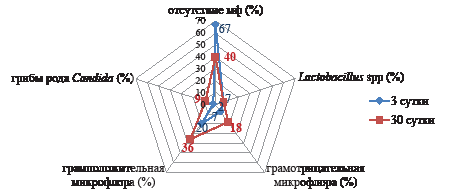

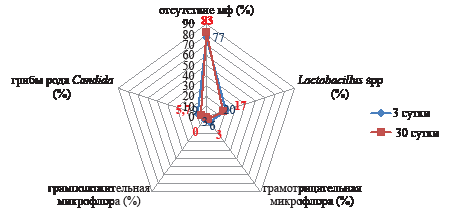

В динамике послеродового периода при исследовании бактериологических посевов отделяемого цервикального канала у женщин после ЭРПР выявлено, что к 30-м суткам послеродового периода доля стерильных посевов в основной группе снижается практически в 1,7 раза, а рост условно-патогенной микрофлоры значительно и достоверно увеличивается более, чем в 2 раза. В группе сравнения доля стерильных посевов не меняется, однако доля условно-патогенной флоры снижается в 2 раза. Условно-патогенная флора нижнего отдела полового тракта по результатам бактериологических посевов как на 3 сутки, так и к 30-м суткам послеродового периода в основном представлена грамположительной микрофлорой (Staphylococcus и Enterococcus faecalis). Доля выделения данных микроорганизмов в динамике послеродового периода увеличиваются практически в 2 раза. В меньшей степени у женщин после ЭРПР определялась грамотрицательная флора (Esherihia coli), однако её рост к 30-м суткам значительно выше (в 2,5 раза) (рисунок 1, 2).

Грамотрицательная микрофлора чаще выделялась у пациенток с инфекционно-воспалительными осложнениями в послеродовом периоде (метроэндометрит), а грамположительная — при субинволюции матки и менее грозных осложнениях послеродового периода.

При исследовании биоценоза влагалища установлено, что к 30-м суткам послеродового периода у женщин после ЭРПР не было выявлено пациенток с нормоценозом. Снижается доля аэробных дисбиотических нарушений, а показатель частоты умеренного и выраженного анаэробного дисбиоза увеличивается. Преобладание аэробной микрофлоры на 3 сутки сменяется анаэробными микроорганизмами и ростом показателя микстинфекции к 30-м суткам послеродового периода. В динамике послеродового периода доля анаэробных микроорганизмов, включая труднокультивируемые, значительно возрастает за счёт увеличения диагностически значимых показателей. Этиологическую структуру анаэробного дисбаланса составляют Gardnerella/Prevotella/Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Peptostreptococcus spp. Доля диагностически значимых титров данных микроорганизмов к 30-м суткам увеличивается более, чем в 2 раза. Поэтому можно сделать вывод о том, что в структуре нарушения биоценоза влагалища в динамике послеродового периода у женщин после ЭРПР основную роль играют анаэробные микроорганизмы, которые определяют степень дисбиотических нарушений.

Таблица 1. Результаты бактериологических посевов из цервикального канала у женщин сравниваемых групп на 3 сутки после родов

Table 1. Results of bacteriological cultures from the cervical canal in women of the compared groups on the 3rd day after delivery

Микроорганизмы | Основная группа (после ЭРПР) N=45 | Группа сравнения (после своевременных родов) N=35 | ||

абс | % | Абс | % | |

Микрофлоры не обнаружено | 30 | 67±0,5 | 27 | 77±0,5 |

Лактобактерии, 106–108 ГЭ | 3 | 7±0,3* | 7 | 20±0,4 |

Рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры, >104 ГЭ | 13 | 29±0,4 | 6 | 17,1±0,4 |

Staphylococcus, >104 ГЭ | 5 | 11±0,3 | 1 | 3±0,2 |

E coli, >104 ГЭ | 3 | 7±0,3 | 2 | 6±0,2 |

Ent faecalis, >104 ГЭ | 4 | 9±0,3* | - | - |

Грибы рода Candida | 1 | 2±0,2 | 3 | 9±0,3 |

Примечания: *p<0,05; **р<0,001

Таблица 2. Результаты бактериологического исследования содержимого цервикального канала у женщин сравниваемых групп на 30-е сутки после родов

Table 2. Results of bacteriological examination of the contents of the cervical canal in women of the compared groups on the 30th day after delivery

Микроорганизмы | Основная группа (СПР) | Группа сравнения | ||

абс | % | абс | % | |

МФ не выявлено | 18 | 40±0,5** | 28 | 83±0,4 |

Лактобактерии, 106–108 ГЭ | 3 | 7±0,3 | 6 | 17±0,4 |

Рост условно-патогенной мф >104 ГЭ | 28 | 62,2±0,5** | 3 | 8,7±0,3 |

Staphylococcus, >104 ГЭ | 9 | 20±0,4* | - | - |

E coli >104 ГЭ | 8 | 18±0,4* | 1 | 3±0,2 |

Ent faecalis, >104 ГЭ | 7 | 16±0,4* | - | - |

Грибы рода Candida | 4 | 9±0,3 | 2 | 5,7±0,3 |

Примечания: *p<0,05; **р<0,001

Таблица 3. Биоценоз влагалища пациенток сравниваемых групп на 3 сутки после родов

Table 3. Vaginal biocenosis of patients in the compared groups on the 3rd day after delivery

Показатели | Основная группа (СПР) N=50 | Контрольная группа | ||

Абс. | % | Абс. | % | |

Абсолютный нормоценоз | 0 | 0* | 7 | 14 |

Условный нормоценоз | 0 | 0 | 4 | 8 |

Умеренный анаэробный дисбиоз | 2 | 4 | 4 | 8 |

Умеренный аэробный дисбиоз | 0 | 0* | 5 | 10 |

Выраженный аэробный дисбиоз | 5 | 10 | 5 | 10 |

Выраженный анаэробный дисбиоз | 22 | 44* | 3 | 6 |

Дисбиоз за счет снижения лактобактерий: | ||||

Выраженный | 21 | 42* | 8 | 16 |

Умеренный | 0 | 0* | 19 | 38 |

Примечания: *p<0,05

Таблица 4. Результаты исследования микробного пейзажа влагалища и цервикального канала у женщин сравниваемых групп на 3 сутки после родов

Table 4. Results of the study of the microbial landscape of the vagina and cervical canal in women of the compared groups on the 3rd day after childbirth

Спектр микроорганизмов | Основная группа (СПР) N=50 | Контрольная группа |

Аэробный дисбиоз, % | 27** | 8** |

Анаэробный дисбиоз, % | 31 | 32 |

Сочетание аэробы+анаэробы, % | 24* | 6* |

Примечания: *p<0,05; **р<0,001

Таблица 5. Биоценоз влагалища у женщин сравниваемых групп на 30-е сутки после родов

Table 5. Vaginal biocenosis in women of the compared groups on the 30th day after delivery

Показатели | Основная группа (СПР) N=40 | Контрольная группа (срочные роды) N=40 | ||

Абс. | % | Абс. | % | |

Абсолютный нормоценоз | 0 | 0* | 10 | 25 |

Условный нормоценоз | 0 | 0* | 8 | 20 |

Умеренный анаэробный дисбиоз | 6 | 15* | 3 | 7,5 |

Умеренный аэробный дисбиоз | 0 | 0* | 3 | 7,5 |

Выраженный аэробный дисбиоз | 1 | 2,5 | 0 | 0 |

Выраженный анаэробный дисбиоз | 24 | 60* | 0 | 0 |

Дисбиоз за счет снижения лактобактерий: | ||||

Выраженный | 9 | 22,5* | 5 | 12,5 |

Умеренный | 0 | 0* | 11 | 27,5 |

Примечания: *p<0,05

Таблица 6. Результаты исследования микробного пейзажа влагалища и цервикального канала у женщин сравниваемых групп на 30-е сутки после родов

Table 6. Results of the study of the microbial landscape of the vagina and cervical canal in women of the compared groups on the 30th day after childbirth

Спектр микроорганизмов | Основная группа (СПР) N=40 | Контрольная группа |

Аэробный дисбиоз, % | 32* | 6 |

Анаэробный дисбиоз, % | 76** | 19 |

Сочетание аэробы+анаэробы, % | 32,5* | 10 |

Примечания: *p<0,05; **р<0,001

Рисунок 1. Сравнительная характеристика результатов бактериологического исследования содержимого цервикального канала у женщин после ЭРПР на 3 и 30 сутки послеродового периода

Figure 1. Comparative characteristics of the results of bacteriological examination of the contents of the cervical canal in women after ERPR on the 3rd and 30th day of the postpartum period

Рисунок 2. Сравнительная характеристика результатов бактериологического исследования содержимого цервикального канала у женщин после своевременных родов на 3 и 30 сутки послеродового периода

Figure 2. Comparative characteristics of the results of bacteriological examination of the contents of the cervical canal in women after timely delivery on the 3rd and 30th day of the postpartum period

Заключение

Таким образом, у женщин после экстремально ранних преждевременных родов по сравнению пациентками после своевременных родов к 30-м суткам послеродового периода отмечено статистически значимое увеличение доли условно-патогенной микрофлоры, в основном представленной грамположительной флорой (Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Enterococcus faecalis), однако, при развитии инфекционно-воспалительных осложнений увеличивается доля грамотрицательной микрофлоры (Esсherichia coli). При исследовании биоценоза влагалища установлено, что в динамике послеродового периода у пациенток после ЭРПР снижается доля аэробных дисбиотических нарушений, а доля умеренного и выраженного анаэробного дисбиоза увеличивается более, чем в два раза.

Поэтому, женщины после экстремально ранних преждевременных родов являются группой риска по развитию инфекционно-воспалительных осложнений в послеродовом периоде, что диктует необходимость проведения профилактических мероприятий сразу после родов.

Список литературы

1. Malmir M, Boroojerdi NA, Masoumi SZ, Parsa P.Factors Aff ecting Postpartum Infection: A Systematic Review. Infect Disord Drug Targets. 2022;22(3):e291121198367. https://doi.org/10.2174/1871526521666211129100519

2. Долгушина В.Ф., Асташкина М.В., Семёнов Ю.А., Курносенко И.В. Цервиковагинальные инфекции у женщин со спонтанными сверхранними преждевременными родами. Вестник СурГУ. Медицина. 2020;2(44):41-45. https://doi.org/10.34822/2304-9448-2020-2-41-45

3. Гаджиева Ф.Р. Роль вагинального микробиома и его нарушений в развитии инфекционно-воспалительных заболеваний пуэрперия. Биомедицина. 2018;4:3-6. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vaginalnogo-mikrobioma-i-ego-narusheniy-v-razvitii-infektsionno-vospalitelnyh-zabolevaniy-puerperiya/viewer

4. Greenbaum S., Greenbaum G., Moran-Gilad J., Weintraub A.Y. Ecological dynamics of the vaginal microbiome in relation to health and disease. Am J Obstet Gynecol. 2019;220(4):324-335. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.11.1089

5. Lorthe, E., Ancel, P.Y., Torchin H. Impact of latency duration on the prognosis of preterm infants after preterm premature ruptureof membranes at 24 to 32 weeks’ gestation: a national population-based cohort study. The Journal of Pediatrics. 2017;182:47-52. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.11.074

6. Shimaoka M., Yo Y., Doh K., Kotani Y., Suzuki A., Tsuji I., Mandai M., Matsumura N. Association between preterm delivery and bacterial vaginosis with or without treatment. Sci. Rep. 2019; 9(1): 509. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-36964-2

7. Долгушина, В.Ф., Курносенко И.В., Спиридонова К.С., Хитрова М.Н. Особенности течения беременности, родов, послеродового периода у женщин с хроническим эндометритом в анамнезе. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2016; 1: 91-93 https://kremlin-medicine.ru/index.php/km/issue/view/36/24

8. Odogwu N.M. Role of short interpregnancy interval, birth mode, birth practices, and the postpartum vaginal microbiome in preterm birth. Front Reprod Health. 2023;4:1082199. https://doi.org/10.3389/frph.2022.1082199

9. Romero R., Dey S.K., Fisher S.J. Preterm labor: one syndrome, many causes. Science. 2014;345(61):760-765. https://doi.org/10.1126/science.1251816

10. Costello E.K., DiGiulio D.B., Robaczewska A., Symul L. , Wong R.J., Shaw G.M. , Stevenson D.K., Holmes S.P., Kwon D.S., Relman D.A. Abrupt perturbation and delayed recovery of the vaginal ecosystem following childbirth. Nat Commun.. 2023; 12;14(1):4141 https://doi.org/10.1038/s41467-023-39849-9

11. Шляпников М.Е., Жестков А.В., Кияшко И.С., Арутюнян К.Н., Карпушина Е.Ю., Хохлова О.И., Прохорова Л.В., Куликова К.О. Клинико-микробиологическая характеристика и динамические особенности современного течения изолированного и сочетанного с раневой инфекцией пуэрперального эндомиометрита. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2015; 2:63-69. https://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/2015/tom-14-nomer-2/24899/

12. Cappelletti M., Della Bella S., Ferrazzi E. Infl ammation and preterm birth. Journal of Leukocyte Biology. 2016;99(1):6778. https://doi.org/10.1189/jlb.3mr0615-272rr

13. Баринов С.В., Блауман Е.С., Тирская Ю.И., Шкабарня Л.Л., Попова Л.Д., Медянникова И.В. Факторы риска развития и особенности течения послеродового эндометрита. Мать и дитя в Кузбассе. 2017;2:22-28. https://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/76

14. Арестова И.М., Киселёва Н.И., Жукова Н.П., Дейкало Н.С. Особенности микроэкологии влагалища и морфологических изменений в плацентах при преждевременных родах на сроке 24-36 недель в зависимости от наличия угрозы прерывания беременности. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации: материалы 72-й науч. сессии. Витебск, 2017:241-243. https://elib.vsmu.by/bitstreams/47f3748c-6405-4309-9bce-1ef66a2c3749/download

15. Schuster H.J., Bos A.M., Himschoot L., van Eekelen R., Matamoros S.P,F., de Boer M.A. , Oudijk M.A., RisStalpers C., Cools P., Savelkoul P.H,M., Painter R,C., Houdt R. Vaginal microbiota and spontaneous preterm birth in pregnant women at high risk of recurrence. Heliyon. 2024;10(10):e30685. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30685

16. Gupta P., Singh M.P., Goyal K. Diversity of Vaginal Microbiome in Pregnancy: Deciphering the Obscurity. Front Public Health. 2020; 24:8:326. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00326

17. Кузнецова Д.Е., Макаренко Т.А., Аверчук Е.С. Особенности микробного пейзажа в очаге воспаления при послеродовых гнойно-воспалительных заболеваниях (обзор литературы). Проблемы репродукции. 2021;27(2):101-107. https://doi.org/10.17116/repro20212702110121;27(2):101-107. (In Russ.)]

Об авторах

Г. Б. МальгинаРоссия

Мальгина Галина Борисовна — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, ведущий научный сотрудник отделения антенатальной охраны плода, ученый секретарь

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: (343) 371-89-11, +79122435669

К. А. Шафиева

Россия

Шафиева Ксения Александровна — кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: (343) 371-42-93, +79049818891

Рецензия

Для цитирования:

Мальгина Г.Б., Шафиева К.А. Изменение микробиоты половых путей у женщин в течение первого месяца после экстремально ранних преждевременных родов. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):54-64. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-54-64

For citation:

Malgina G.B., Shafieva K.A. Changes in the microbiota of the genital tract in women during the first month after extremely early premature birth. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):54-64. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-54-64