ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

По данным ВОЗ, кардиометаболические расстройства остаются лидирующей причиной смертности в мире в течение уже 20 лет. На долю болезней сердца сегодня приходится 16 % случаев смерти в мире, а в России этот показатель достигает 47%. К сожалению, осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) как основной причине смертности остается недостаточной как среди женщин, так и среди врачей. Риск ССЗ у женщин среднего возраста остается недооцененным и, безусловно, требует своевременного междисциплинарного внимания. Цель исследования. Провести литературный анализ баз данных в аспекте изучения проблемы реализации кардиоваскулярных рисков у женщин в пери-и-постменопаузе. Методы исследования. Проведен анализ доказательных данных, которые были опубликованы в 2015‒2025 гг. в электронных библиотеках CochraneLibrary, PubMed, ELibrary, Science Direct, Scopus, Web of Science, Google Scholar, по ключевым словам сердечно-сосудистые заболевания, кардиоваскулярный риск, пери-и-постменопауза, менопаузальная гормональная терапия. Результаты исследования. В обзоре представлены основные детерминанты реализации кардиометаболических и кардиоваскулярных рсков у женщин в пери-и постменопаузе как в аспекте старения, так и в аспекте влияния менопаузальной гормональной терапии. Заключение. Представленные данные убедительно свидетельствуют, что для предотвращения реализации кардиоваскулярного риска у женщин в пери-и-постменопаузе необходимо создание персонифицированной патогенетически аргументированной стратегии лечебно-профилактических мероприятий, основанной на концепции превентивной медицины.

ОБЗОРЫ

Пролапс тазовых органов (ПТО) является распространенным заболеванием, затрагивающим женщин любого возраста. Несомненно, оперативное лечение симптомного пролапса тазового дна должно сочетать в себе надежное восстановление анатомических структур, функций тазового дна и высокую результативность в долгосрочной перспективе. Частота рецидивирования пролапса тазовых органов после оперативного лечения по-прежнему высока и может составлять до 50%, при этом 30% пациенток потребуется повторное оперативное лечение. Причины неудовлетворительного результата хирургического восстановления тазового дна по-прежнему неизвестны. Некоторые авторы склоняются к гипотезе о том, что повторное возникновение ПТО возникает из-за нарушения регенерации тканей. Необходимо применение методик, направленных на улучшение регенеративной активности в периоперационном периоде для улучшения исхода оперативных вмешательств на тазовом дне. Цель исследования. Проанализировать методы предоперационной подготовки пациенток с пролапсом тазовых органов. Дизайн исследования. Проведен анализ доказательных данных, которые были опубликованы в 2015‒2025 гг. в электронных библиотеках CochraneLibrary, PubMed, ELibrary, Science Direct, Scopus, Web of Science, Google Scholar, по ключевым словам pelvic organ prolapse / пролапс тазовых органов, preoperative preparation / предоперационная подготовка. Результаты исследования. Регенерация тканей включает в себя несколько фаз: гемостаз, воспаление, пролиферация и ремоделирование. Воздействие на эти фазы способствует улучшению исходов оперативного лечения. Тренировки мышц тазового дна не показали свою эффективность в качестве периоперационного воздействия. Локальное применение эстрогенов, нередко в комбинированных формах, у женщин в постменопаузе, по литературным данным показывает хорошую результативность в качестве предоперационной подготовки на основании субъективных данных, гистологического исследования и послеоперационного рецидивирования. Женщины репродуктивного возраста должны получать малоинвазивную предоперационную подготовку, направленную на улучшение анатомо-функционального результата. Пациентки с выраженным нарушением трофики тканей (декубитальными язвами) нуждаются в многокомпонентной подготовке к оперативному лечению. Заключение. К реконструктивно-пластическим операциям на тазовом дне необходимо применять комплексный подход, включающий предоперационную подготовку, для снижения риска рецидивирования ПТО, улучшения исхода и качества жизни пациенток

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

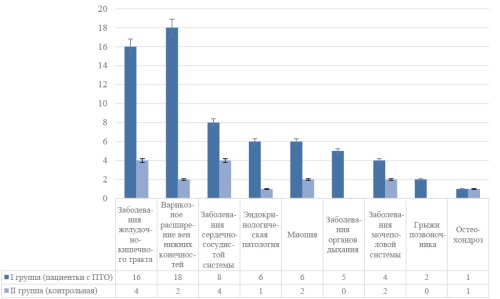

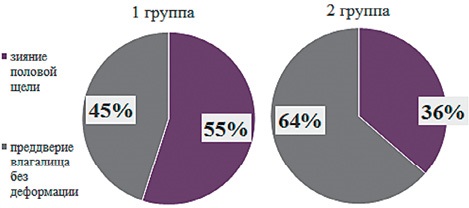

Пролапс тазовых органов (ПТО) представляет собой актуальную медико-социальную проблему, существенно влияющую на качество жизни женщин репродуктивного возраста. По данным эпидемиологических исследований, частота встречаемости данной патологии у женщин младше 40 лет достигает 15-20%, при этом отмечается тенденция к омоложению ПТО. Однако, нередко не уделяется внимание другим расстройствам тазового дна, таким как недержание мочи и сексуальная дисфункция. Все эти патологии объединены в синдром тазовой десценции (СТД). Исследование факторов риска развития СТД и выявление целевых групп необходимо для ранней диагностики и их успешного лечения. Цель исследования. Оценить клинико-анамнестические факторы риска развития синдрома тазовой десценции у женщин репродуктивного возраста. Дизайн исследования. Проведено проспективное когортное исследование, включившее 88 женщин репродуктивного возраста (18-49 лет). Пациентки были распределены на 2 группы: I группа — женщины с синдромом тазовой десценции (n=58), II группа — контрольная (n=30). В рамках данного исследования проводилась оценка антропометрических параметров, акушерско-гинекологического анамнеза и сопутствующих соматических заболеваний. Для оценки сексуальной функции применялcя валидированный самоконтролируемый анкетный опрос «Индекс женской сексуальной функции» (The Female Sexual Function Index, FSFI). Функция мочевыводящих путей исследована с использованием урофлоуметрии. Исследование проведено на уродинамической системе TRITON (Laborie Medical Technologies, Канада). Результаты исследования. Значимыми клинико-анамнестическими предикторами синдрома тазовой десценции являются количество беременностей более трех, количество родов более двух, наличие перинеальных травм в ходе родов, роды крупным плодом, ожирение. Пациентки с синдромом тазовой десценции имеют выраженную сексуальную дисфункцию, однако активно жалоб на качество сексуальной жизни не предъявляют. Заключение. Оценка факторов риска развития синдрома тазовой десценции необходима для раннего выявления и своевременного лечения женщин репродуктивного возраста. Активное ведение таких пациенток поможет улучшить исходы лечения и снизить послеоперационное рецидивирование.

Введение. Пролапс тазовых органов, недержание мочи и кала и сексуальная дисфункция объединены термином «дисфункция тазового дна», основными причинами которой являются беременность и роды, что приводит к снижению силы мышц тазового дна и увеличению частоты недержания мочи. Исследования показывают, что стрессовое недержание мочи во время беременности возникает у значительной части женщин, и эти проблемы могут сохраняться и прогрессировать в послеродовом периоде, особенно у тех, кто перенес травмы во время родов. Кроме того, женщины с осложнениями во время беременности и родов испытывают более выраженные проявления сексуальной дисфункции и задержку возобновления половой жизни. Все эти факторы указывают на необходимость раннего скрининга и диагностики дисфункции тазового дна у женщин в период беременности для улучшения качества жизни и предотвращения последующих осложнений. Цель исследования. Выявить предиктивные ультразвуковые маркеры несостоятельности тазового дна у первородящих женщин после родоразрешения per vias naturales на дородовом этапе. Материал и методы. Проведено проспективное когортное сравнительное исследование 40 женщин репродуктивного возраста до родов и через 6-8 недель после родоразрешения per vias naturales в затылочном предлежании плода. Основную группу составили 18 женщин, у которых по окончанию позднего послеродового периода сохранялись симптомы дисфункции тазового дна, в контрольную группу были включены 22 женщин без клинических проявлений. Всем пациентам до родов и через 6-8 недель после родоразрешения выполнено гинекологическое исследование с проведением перинеометрии, ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза. Результаты. В группе женщин, у которых наблюдались клинические проявления дисфункции тазового дна, было отмечено снижение тонуса мышц тазового дна через 6-8 недель после родов. У этих женщин часто регистрировались нарушения мочеиспускания, включая учащённое мочеиспускание и стрессовое недержание мочи. В ходе инструментального исследования было выявлено, что уже в III триместре беременности происходили изменения уретровезикального угла по данным ультразвукового исследования, а также наблюдалось уменьшение размера сухожильного центра промежности и изменение параметров толщины пучков мышцы bulbospongiosus. Заключение. Неинвазивные диагностические методы могут установить риски недостаточности тазового дна ещё в период беременности, что впоследствии позволит своевременно начать лечение тазовых дисфункций у женщин репродуктивного возраста. Активное выявление таких пациенток будет способствовать уменьшению числа хирургических вмешательств и улучшению качества жизни женщин репродуктивного возраста.

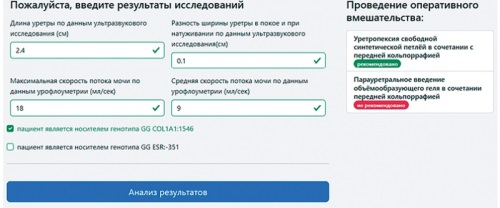

Введение. Стрессовое недержание мочи у женщин в постменопаузе является одной из актуальных проблем современной урогинекологии. По данным ВОЗ, данной патологией на земном шаре страдает около 160 миллионов женщин. Существующие современные методы коррекции недержания мочи направлены на улучшение поддержки пузырно-уретрального соединения и коррекцию недостаточного закрытия уретры. Тем не менее, в настоящее время отсутствуют инструменты, которые могли бы помочь определить, какой вариант операции следует выбрать в каждом конкретном случае. Цель исследования. Разработать стратегию и программное обеспечение для выбора метода хирургического лечения стрессового недержания мочи в сочетании с цистоцеле у женщин в постменопаузе на основании комплексного предоперационного обследования. Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное исследование, в которое было включено 80 женщин со стрессовым недержанием мочи в сочетании с цистоцеле в постменопаузе, поступивших в гинекологическую клинику ФГБУ НИИ ОММ для проведения хирургического лечения. Все пациентки после подписания добровольного информированного согласия на участие в исследовании и проведения комплексного предоперационного обследования с использованием генератора случайных чисел были рандомизированы на две равные по численности группы. Первую группу (группу А) составили 40 женщин, которые получили оперативное лечение в объеме передней кольпоррафии в сочетании с уретропексией синтетической петлей; во вторую группу женщин (группу В) вошли 40 пациенток, которым оперативное лечение проводилось методом парауретрального введения объемообразующего геля в сочетании с передней кольпоррафией. Результаты. Определены прогностические критерии выбора хирургического лечения стрессового недержания мочи в сочетании с цистоцеле у женщин в постменопаузе. На основании полученных критериев разработано программное обеспечение, позволяющее осуществить персонифицированный выбор наиболее эффективного метода хирургической коррекции. Заключение. Разработанные прогностические формулы и созданное на их основе программное обеспечение позволяют врачу-клиницисту осуществить выбор метода эффективного хирургического лечения СНМ в сочетании с цистоцеле у женщин в постменопаузе, тем самым осуществить персонифицированный подход к выбору метода оперативного лечения.

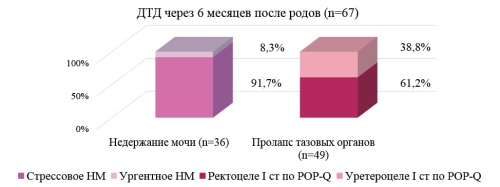

Введение. Во время беременности и послеродовом периоде происходят анатомические и физиологические изменения структур тазового дна. Наиболее значительную реорганизацию во время беременности претерпевает соединительная ткань, трансформация которой носит адаптационно-приспособительный характер. Симптомы пролапса тазовых органов, недержания мочи, сексуальной дисфункции впервые начинают появляться или прогрессировать, как правило, после первых родов. В современном мире для поддержания активной и полноценной жизни после родов женщины уделяют пристальное внимание. Создание персонифицированного подхода к профилактике симптомов дисфункции тазового дна у женщин после родов, включающего в себя высокоэффективные реабилитационные мероприятия, обеспечит улучшение качества всех сфер жизни. Цель исследования. Снижение частоты тазовых дисфункций и уродинамических нарушений на основании разработанного алгоритма наблюдения женщин после родов и проведения реабилитационных мероприятий. Материал и методы. Проведено двухэтапное проспективное сравнительное исследование, включившее 200 женщин после естественных родов. На первом этапе исследования были определены клинико-анамнестические предикторы и инструментальные маркеры развития тазовых и уродинамических дисфункций у 120 женщин после родов. В группу А вошло 67 женщин, у которых произошло развитие тазовых дисфункций и уродинамических нарушений, таких как пролапс тазовых органов и недержание мочи. В группу Б было включено 53 пациентки, у которых не было обнаружено данной патологии. Была создана модель прогнозирования развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений у женщин после родов методами логистического анализа на основе клинико-анамнестических данных и инструментальных маркеров развития тазовых и уродинамических дисфункций, полученных на первом визите. На втором этапе исследования была произведена проверка клинической значимости прогностической модели развития риска тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов, а также оценка реабилитационных мероприятий в аспекте их профилактики. Экзаменационную выборку второго этапа составили 80 женщин после естественных родов. У 50 женщин был выявлен высокий риск развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов, у 30 женщин — низкий риск. С применением генератора случайных чисел пациентки высокого риска были разделены на две группы. Пациентки группы В (n=25) проходили курс динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ). Женщины группы Г (n=25) проводили только домашние тренировки мышц тазового дна с применением индивидуальных портативных Smart-тренажеров. Женщинам группы Д (n=30) были даны общие рекомендации по ведению образа жизни и восстановлению после родов. Результаты исследования. Определены прогностические маркеры развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов. Проведение реабилитационных мероприятий, представленных в виде курса динамической квадрполярной радиочастоты, снижает частоту пролапса тазовых органов и недержания мочи через 6 месяцев после родов. Заключение. Для пациенток, относящихся к группе высокого риска после родов разработан алгоритм ведения, позволяющий снизить частоту развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений через 6 месяцев после родов.

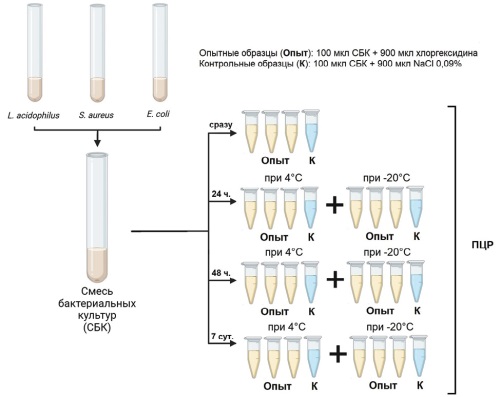

Введение. 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата (ХБ) является одним из самых часто используемых антисептиков, при этом непонятно оказывает ли ХБ ингибирующее влияние на амплификацию нуклеиновых кислот в ходе полимеразной цепной ре акции (ПЦР). Цель исследования. Оценить влияние раствора хлоргексидина биглюконата на сохранность бактериальной ДНК и эффективность ПЦР. Материалы и методы. Исследована чувствительность смеси из культур Lactobacilllus acidophilus, Staphylococcus aureus и Escherichia coli к 0,05% раствору ХБ при 1, 2 и 7-днев ной экспозиции в условиях холодильника и морозильной камеры. Результаты. Раствор ХБ не приводил к ингибированию ПЦР и разрушению бактериальной ДНК ни одной из тестируемых групп бактерий через 1, 2 и 7 дней экспозиции как в условиях холодильника, так и в условиях морозильной камеры. Заключение. Полученные результаты позволяют в штатном режиме интерпретировать ПЦР-исследования на бактериальные инфекции и состав микробиоты даже в случае предварительной обработки слизистой 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата.