Перейти к:

Результаты персонифицированного алгоритма ведения женщин после родов в аспекте профилактики дисфункции тазового дна

https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-64-78

Аннотация

Введение. Во время беременности и послеродовом периоде происходят анатомические и физиологические изменения структур тазового дна. Наиболее значительную реорганизацию во время беременности претерпевает соединительная ткань, трансформация которой носит адаптационно-приспособительный характер. Симптомы пролапса тазовых органов, недержания мочи, сексуальной дисфункции впервые начинают появляться или прогрессировать, как правило, после первых родов. В современном мире для поддержания активной и полноценной жизни после родов женщины уделяют пристальное внимание. Создание персонифицированного подхода к профилактике симптомов дисфункции тазового дна у женщин после родов, включающего в себя высокоэффективные реабилитационные мероприятия, обеспечит улучшение качества всех сфер жизни. Цель исследования. Снижение частоты тазовых дисфункций и уродинамических нарушений на основании разработанного алгоритма наблюдения женщин после родов и проведения реабилитационных мероприятий. Материал и методы. Проведено двухэтапное проспективное сравнительное исследование, включившее 200 женщин после естественных родов. На первом этапе исследования были определены клинико-анамнестические предикторы и инструментальные маркеры развития тазовых и уродинамических дисфункций у 120 женщин после родов. В группу А вошло 67 женщин, у которых произошло развитие тазовых дисфункций и уродинамических нарушений, таких как пролапс тазовых органов и недержание мочи. В группу Б было включено 53 пациентки, у которых не было обнаружено данной патологии. Была создана модель прогнозирования развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений у женщин после родов методами логистического анализа на основе клинико-анамнестических данных и инструментальных маркеров развития тазовых и уродинамических дисфункций, полученных на первом визите. На втором этапе исследования была произведена проверка клинической значимости прогностической модели развития риска тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов, а также оценка реабилитационных мероприятий в аспекте их профилактики. Экзаменационную выборку второго этапа составили 80 женщин после естественных родов. У 50 женщин был выявлен высокий риск развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов, у 30 женщин — низкий риск. С применением генератора случайных чисел пациентки высокого риска были разделены на две группы. Пациентки группы В (n=25) проходили курс динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ). Женщины группы Г (n=25) проводили только домашние тренировки мышц тазового дна с применением индивидуальных портативных Smart-тренажеров. Женщинам группы Д (n=30) были даны общие рекомендации по ведению образа жизни и восстановлению после родов. Результаты исследования. Определены прогностические маркеры развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов. Проведение реабилитационных мероприятий, представленных в виде курса динамической квадрполярной радиочастоты, снижает частоту пролапса тазовых органов и недержания мочи через 6 месяцев после родов. Заключение. Для пациенток, относящихся к группе высокого риска после родов разработан алгоритм ведения, позволяющий снизить частоту развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений через 6 месяцев после родов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Михельсон А.А., Лазукина М.В., Семенов Ю.А., Вараксин А.Н., Константинова Е.Д., Маслакова Т.А. Результаты персонифицированного алгоритма ведения женщин после родов в аспекте профилактики дисфункции тазового дна. Вестник охраны материнства и младенчества. 2025;2(1):64-78. https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-64-78

For citation:

Mikhelson A.A., Lazukina M.V., Semenov Yu.A., Varaksin A.N., Konstantinova E.D., Maslakova T.A. Results of a personalized algorithm for managing women after childbirth in terms of preventing pelvic floor dysfunction. Bulletin of maternal and child care. 2025;2(1):64-78. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-64-78

Введение

В веке превентивной медицины внимание современных ученых направлено на поиски методов снижения частоты дисфункции тазового дна (ДТД), особенно таких ее проявлений, как пролапс тазовых органов (ПТО) и недержание мочи (НМ), которые в значительной степени снижают качество жизни женщин. По данным Росстата, в 2020 году численность женского населения репродуктивного возраста составила 38,3 % от общего количества жителей РФ, в Свердловской области — 38,2 % [1].

ДТД представляет собой заболевание, возникающее по причине слабости или повреждения связочного аппарата малого таза, прогрессирует медленно и пик заболеваемости приходится на возраст женщины 50–70 лет [2]. Однако, дебют данной патологии происходит после родов, заболевание медленно прогрессирует и, чаще всего, протекает бессимптомно на ранних стадиях. Известно, что во время беременности возникают анатомические и физиологические изменения тазового дна, развитие которых возможно в послеродовом периоде. Несомненно, беременность с последующим родоразрешением являются провоцирующими факторами риска развития недостаточности тазового дна [3–5]. Описано, что в сроке 28–38 недель у 73,9% беременных встречалось НМ, 61,7% пациенток отмечали симптомы ПТО [6]. Согласно данным Артымук Н.В (2018) частота встречаемости ПТО у пациенток после родов составляет 46,6 % респондентов, мочевых расстройств — у 49,7 %, и отмечена тенденция к «омоложению» данной патологии: возрастает число пациенток с пролапсом гениталий I–II стадии, согласно классификации Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q), даже после неосложненных родов [7]. Зарубежные авторы также указывают, что через 1–4 года после первых родов опущение тазовых органов 1 стадии по POP-Q встречается в 62,9% случаев, при этом, 80% женщин не предъявляют каких-либо жалоб [8]. Stroeder R. (2021) приводит сведения о том, что 15% первородящих женщин сталкиваются с проблемой НМ [9]. В крупном кросс-секционном исследовании 484 женщин репродуктивного возраста (Данилина О.А., 2022) было выявлено, что у каждой четвертой женщины имел место ПТО, однако, у 31% их них течение заболевания являлось бессимптомным [10].

Проблемы ПТО и НМ является достаточной актуальной темой современной медицины, так как указанные патологии составляют около 40% от гинекологических заболеваний, требующих хирургического лечения [11]. Во многих странах, например в Швеции, на долю заболеваний тазового дна, по данным 2019 года, ежегодно затрачивается до 2% из общего бюджета здравоохранения [12]. В декабре 2022 года правительством РФ была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на ближайшие 7 лет, где одной из главных целей является сохранение здоровья женщин всех возрастов. Раннее выявление ДТД и проведение консервативных мероприятий способно предотвратить прогрессирование данного заболевания и сохранить качество жизни женщин на долгие годы. Сложность вопроса в том, что в настоящее время отсутствуют рекомендации по ранней диагностике ДТД и своевременному ее консервативному лечению, при этом медицина в основном ориентирована на оперативное лечение уже запущенных форм заболевания.

Актуальность проблемы и высокая частота развития ДТД у молодых пациенток послужили основанием для цели нашего исследования: снижение частоты формирования дисфункции тазового дна на основании разработанного алгоритма наблюдения женщин после родов и проведения реабилитационных мероприятий.

Материал и методы исследования

Проведено двухэтапное проспективное сравнительное исследование.

На первом этапе исследования были определены клинико-анамнестические предикторы и инструментальные маркеры развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений у женщин по окончании послеродового периода. Для проведения первого этапа были приглашены 120 женщин после самостоятельных родов. Наблюдение пациенток проводилось в два визита — первый визит был проведен через 6–8 недель после родов, второй визит был запланирован через 6 месяцев после родоразрешения. Первый визит включал в себя сбор жалоб и анамнеза, анализ репродуктивной функции (количество беременностей и паритет родов), оценку весоростовых параметров новорожденных, акушерского материнского травматизма, анкетирование, гинекологический осмотр, молекулярно-генетическое исследование. Всем пациенткам были проведены инструментальные методы диагностики состояния и функционирования тазового дна: перинеометрия и ультразвуковое исследование тазового дна. Второй визит включал в себя сбор жалоб, анкетирование, гинекологический осмотр, перинеометрию, ультразвуковое исследование тазового дна и нижних мочевыводящих путей. На основании полученных результатов в ходе второго визита все женщины были поделены на две группы.

В группу А вошло 67 женщин, у которых произошло развитие тазовых дисфункций и уродинамических нарушений, таких как ПТО и НМ. В группу Б было включено 53 пациентки, у которых не было обнаружено данной патологии. Для прогнозирования развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений у женщин после родов был применен метод логистической регрессии на основе показателей обследования данных групп, полученных на первом визите.

На втором этапе исследования была произведена проверка клинической значимости прогностической модели развития риска тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов, а также оценка проведенных реабилитационных мероприятий. Экзаменационную выборку второго этапа составили 80 женщин после естественных родов. Пациентки были сопоставимы по возрасту, антропометрическим и анамнестическим данным с пациентками первого этапа настоящего исследования. Обследование пациенток было проведено в два визита. Первый визит, по аналогии с первым этапом исследования, был проведен через 6–8 недель после родов. На первом визите был выполнен расчет оценки риска развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов с использованием созданной модели прогнозирования заболеваний.

У 50 женщин был выявлен высокий риск развития ДТД после родов. С применением генератора случайных чисел данные пациентки были разделены на две группы — в каждой по 25 женщин, которым были проведены разные реабилитационные мероприятия. Пациентки группы В (n=25) проходили курс динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ). Пациентки группы Г (n=25) проводили домашние тренировки мышц тазового дна с применением индивидуальных портативных Smart-тренажеров. У пациенток группы Д (n=30) был опеределен низкий риск развития ДТД, и им были даны общие рекомендации по ведению образа жизни и восстановлению после родов, с исключением чрезмерных физических нагрузок, подъемов тяжелых грузов. Второй визит всем пациенткам (n=80) данного этапа исследования был назначен через 6 месяцев после родов с оценкой состояния и функционирования тазового дна.

Критерии включения в исследование: женщины от 18 до 45 лет; родоразрешение в сроке 37 — 41 недель одним плодом через естественные родовые пути; пациентки, которые подписали письменное информированное согласие для участия в исследовании. Критериями невключения в исследование были: возраст женщин до 18 и старше 45 лет; родоразрешение до 37 недель; родоразрешение способом операции кесарево сечение; многоплодная беременность; акушерский травматизм, представленный в виде разрыва промежности III степени; оперативное влагалищное родоразрешение (наложение акушерских щипцов, применение вакуум-экстрактора); пролапс тазовых органов и недержание мочи до наступления настоящей беременности; наличие у пациенток врожденных пороков развития внутренних половых органов и мочевыделительной системы; наличие острых воспалительных болезней нижних отделов мочеполового тракта; тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации; травмы таза и позвоночника у пациенток в анамнезе. Критерии исключения: отказ пациентки от дальнейшего участия в исследовании на любом этапе; неявка пациентки на контрольные осмотры; иные причины, по которым участие в исследовании не может быть продолжено.

Оценка силы мышц тазового дна проводилась при гинекологическом обследовании с применением пневматического персонального тренажера (Pneumatic Pelvic Muscle Trainer, XFT-0010, Китай). Исследование проводилось в режиме «тестирования уровня силы мышцы таза», среднее давление, регистрируемое датчиком перинеометра оценивалось в мм.рт.ст. Перинеометр представляет собой вагинальный (пневматический) датчик и прибор, на экране которого отражаются данные о силе сокращения мышц. Накачивание воздуха в датчик происходит посредством помпы, расположенной в аппарате, до исходного уровня давления 55 мм.рт.ст., что соответствует состоянию покоя тазовых мышц. Влагалищный датчик вводился во влагалище на уровень m. levator ani. Для проведения тестирования силы мышц тазового дна пациенток просили сжать мышцы тазового дна как можно сильнее (под контролем покоя остальных групп мышц) и выдержать сокращение в течении 10 секунд с последующим расслаблением. Измерения проводили трехкратно и вычисляли среднее значение.

Ультразвуковое исследование тазового дна и нижних мочевыводящих путей включало в себя измерение толщины сухожильного центра промежности и мышечных пучков m. bulbocavernosus и m. puborectalis, измерение длины и ширины уретры, угла α (угол отклонения уретры от вертикальной оси тела) и угла β (угол между задней стенкой уретры и задней стенкой мочевого пузыря) в состоянии покоя и при натуживании. Исследование проводилось в режиме реального времени на аппарате на ультразвуковой диагностической системе Voluson E8 (General Elektric Medical Systems, США) c применением конвексного датчика C1-5-RS и влагалищного E8C-RS в положении пациентки лежа на спине. Промежностное и трансвагинальное исследование проводилось в В-режиме. Для исследования тазового дна вагинальный или линейный высокочастотный датчик устанавливался вертикально (без надавливания) на уровне преддверия влагалища.

Всем пациенткам было проведено молекулярно–генетическое исследование, включившее типирование полиморфизма генов рецепторов к эстрогену (ESR1:-397 T>C, ESR1:-351 A>G). ДНК выделяли из 0,5 мл венозной крови, взятой в пробирку с ЭДТА в качестве антикоагулянта, с помощью реагентов «Проба ГС-Генетика» (ООО «НПО ДНК-Технология»). Для оценки количества выделенной геномной ДНК использовали набор реагентов «КВМ» контроля взятия материала для метода ПЦР (НПО «ДНК-Технология», Россия). В исследование брали не менее 1,0 нг геномной ДНК на реакцию. Генотипирование образцов по аллельным вариантам исследуемых генов проводили методом аллель-специфичной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в «режиме реального времени» со снятием кривых плавления продуктов амплификации. Анализ результатов ПЦР проводили в автоматическом режиме программного обеспечения детектирующего амплификатора ДТ-96 (НПО «ДНК-Технология», Россия).

Статистический анализ. В работе использованы статистические методы: описательная статистика, критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, методы сравнения долей (точный критерий Фишера), дисперсионный анализ для независимых и повторных наблюдений, процедура множественных сравнений Шеффе (один из вариантов учета поправки Бонферрони), анализ Крускала-Уоллиса, логистическая регрессия. Статистический анализ результатов исследования был проведен с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel (2019) и Statistica for Windows v. 10 (StatSoft, USA).

Курс ДКРЧ был проведен при помощи радиочастотного генератора. Основной принцип действия данного метода основывается на использовании 4 электродов с рабочей частотой 1–1,3 МГц, которые автоматически конфигурируются для обеспечения циркуляции радиочастотного потока между электродами. Один электрод является излучающим, а остальные три — принимающими. Их конфигурация динамически изменяется в каждом рабочем цикле. Для воздействия на слизистую влагалища запатентована технология VDR (Vaginal Dynamic Radiofrequency), при котором радиочастота таргетно воздействует на нужный слой тканей влагалища в рамках проводимой процедуры. Четыре кольцевых динамических электрода с электронным управлением обеспечивают равномерное воздействие радиоволн на различных уровнях глубины эпителиального слоя и слизистой оболочки в зависимости от терапевтической задачи. Данная конфигурация позволяет с высокой точностью сконцентрировать тепловой эффект, возникающий благодаря отталкиванию электрических полей.

Терапевтическое воздействие ДРКЧ на ткани вульвы и влагалища достигается за счет двух основных эффектов: осцилляторного и термического. Осцилляторный эффект достигается в результате взаимодействия переменного электромагнитного поля с заряженными частицами биологических тканей, к числу которых относятся молекулы воды. В результате данного воздействия происходят конформационные изменения в молекулах коллагена и эластина, а также ориентация структурированных коллагеновых волокон в соответствии с силовыми линиями электромагнитного поля. Технология ДРКЧ позволяет равномерно накапливать тепло в тканях на заданной глубине с повышением температуры до 40–43 °С. При нагревании тканей происходит сокращение коллагеновых волокон, приводя к тому, что структура тройной спирали коллагена преобразуется в более толстые и короткие коллагеновые волокна, тем самым повышая эластичность тканей. Тепловое воздействие ускоряет метаболизм и способствует расширению сосудов, формированию коллатералей, улучшая местный кровоток в тканях.

Тренировки мышц тазового дна проводились женщинами самостоятельно в домашних условиях с использованием Smart-тренажеров после предварительного правильного обучения сокращения данной группы мышц.

Результаты исследования

1 этап исследования

На первом этапе исследования при изучении анамнеза обследованных женщин после родов, были выявлены следующие особенности. В группу А вошли 67 женщин, у которых через 6 месяцев после родов произошло развитие тазовых дисфункций и уродинамических нарушений. В группу Б вошли 53 женщины, у которых не было тазовых дисфункций и уродинамических нарушений. Средний возраст (±стандартное отклонение) пациенток в группе А составил 31,4±6,3 лет, в группе Б 27,3±5,4 лет; различия средних возрастов статистически значимо (p<0,05). Пациентки исследуемых групп были сопоставимы по антропометрическим данным, наблюдались нормальные параметры веса и роста, индекса массы тела (ИМТ). Средняя масса тела пациенток группы А составила 66,7±11,0 кг, в группе Б 64,9±10,6 кг, средний рост у женщин группы А 1,65±0,06 м, у женщин группы Б 1,66±0,06 м (p>0,05). Средние показатели индекса массы тела у женщин с тазовыми дисфункциями и уродинамическими нарушениями составили 24,45±3,65 кг/м², у пациенток без ДТД 23,72±4,03 кг/м² (p>0,05).

Пациентки группы А (n=67), у которых произошло формирования тазовых дисфункций и уродинамических нарушений составили 55,8% от общего количества исследуемых пациенток (n=120). Из них 53,7 % (36/67) женщин указывали на непроизвольное подтекание мочи. Наиболее часто встречалось стрессовое НМ — 49,6% (33/67) пациенток отмечали подтекание мочи при физической нагрузке, 17,9% (12/67) — при кашле и чихании. На пути к туалету при переполненном мочевом пузыре НМ было отмечено у 3,0% (2/67) женщин, во сне — у 1,5% (1/67).

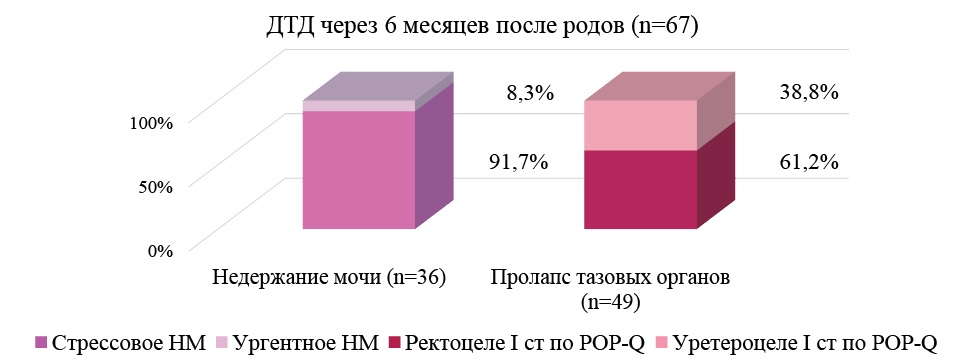

У 73,1 % (49/67) женщин данной группы при гинекологическом осмотре был диагностирован ПТО. У 61,2% (30/49) из них произошло развитие пролапса заднего отдела влагалища — ректоцеле I стадии по POP-Q, что составило 44,7 % (30/67) пациенток группы с развившейся ДТД. Пролапс переднего отдела влагалища уретероцеле I стадии по POP-Q был выявлен у 38,8% (19/49) пациенток с опущением органов малого таза, что составило 28,5% (19/67) среди женщин группы А (рисунок 1).

Рисунок 1. Клинические проявления ДТД у женщин через 6 месяцев после родов

Figure 1. Clinical manifestations of DTD in women 6 months after childbirth

Следует отметить, что у женщин с тазовыми дисфункциями и уродинамическими нарушениями паритет беременностей и количество родов были выше, чем у женщин без данной патологии. Количество беременностей (медиана и [квартили]) в группе А составило 2,0 [ 1,0 — 3,0] против 1,0 [ 1,0 — 2,0] в группе Б, различия статистически значимы по критерию Манна-Уитни (p=0,007). Женщины группы А, имеющие в анамнезе 2 родов, составляют 61,2 % (41/67), а в группе Б — 30,2% (16/53), различия статистически значимы (р=0,0006). Напротив, в группе Б большинство пациенток были первородящими — 69,8% (37/53) против 38,8 % (28/67) в группе А (р=0,0006).

При оценке характера родоразрешения обращало на себя внимание следующее: программированные роды способом проведения амниотомии в группе А были проведены в 9% (6/67) случаев, в группе В в 11,3% (6/53) (p>0,05). Преждевременное излитие околоплодных вод произошло у 26,9% (18/67) женщин группы А, против 30,2% (16/53) пациенток группы Б (p>0,05). Раннее излитие околоплодных вод было зафиксировано чаще у женщин с тазовыми дисфункциями и уродинамическими нарушениями 16,4% (11/67), чем у пациенток без ДТД — в 7,5% (4/53) случаев (p>0,05). Длительность безводного промежутка (медиана и [квартили]) у пациенток группы А была меньше 5,9 [ 1,2 — 8,8] часа в сравнении с данными у женщин группы Б 6,0 [ 1,25 — 13,3] часа (p=0,40 по критерию Манна-Уитни). Родовозбуждение раствором окситоцина был применено в 1,5% (1/67) случаев группы А и в 3,8% (2/53) в группе Б (p>0,05). Родовой акт осложнился формированием слабости родовой деятельности у 12% (8/67) женщин группы А и у 9,4 % (5/53) пациенток группы Б (p>0,05). Продолжительность родов (медиана и [квартили]) была меньше у женщин группы А, чем в группе Б — 6,0 [ 3,1 — 9,5] часов против 7,0 [ 3,0 — 10] часа (p=0,63). Потужной период (медиана и [квартили]) в группе пациенток с тазовыми и уродинамическими дисфункциями составил 5,0 [ 5,0 — 10] минуты в сравнении с группой пациенток без дисфункций 10 [ 5,0 — 10] мин (p=0,67).

Роды осложнились травмами родовых путей в 58,2% (39/67) случаев женщин группы А и в 58,5% (31/53) случаев в группе Б (p>0,05). Статистически значимых различий по структуре родового травматизма получено не было. У женщин с тазовыми дисфункциями и уродинамическими нарушениями превалировали самопроизвольные разрывы промежности 1 и 2 степени — 23,9% (16/67) в сравнении с женщинами без ДТД — 22,6% 1 степени (12/53), 13,2% 2 степени (7/53) (p>0,05). Эпизиотомия была проведена у 20,9% (14/67) женщин группы А и у 22,6% (12/53) пациенток группы Б (p>0,05). При оценке весоростовых параметров новорожденных выявлены статистически значимые различия — средний вес новорожденных в группе пациенток с тазовыми и уродинамическими дисфункциями был больше и составил 3555,1±428,1 гр., в сравнении c группой Б — 3393,2±305,1 гр, (p<0,05).

У женщин со сформировавшимися тазовыми дисфункциями и уродинамическими нарушениями чаще наблюдалось недержание мочи, возникшее в 3 триместре беременности в 26,2% (17/67) случаев, в группе пациенток без развившейся данной патологии в 17% (9/53) (p>0,05). В послеродовом периоде подтекание мочи отмечали 16,4 % (11/67) женщин группы А и 11,3% (6/53) пациенток группы Б (p>0,05).

Проведенный генетический анализ показал, что согласно общей модели вариант гена эстрогеновых рецепторов ESR1:A-351G GG регистрировался значимо чаще у пациенток с тазовыми и уродинамическими дисфункциями, чем у женщин без развившихся ДТД (ОШ=7,36 (95% ДИ 1,60; 33,81); p=0,004). Напротив, генотипы -351 A>G АА (ОШ=0,40 (95% ДИ 0,19; 0,83); p<0,05) и -397 T>C ТТ (ОШ=0,41 (95% ДИ 0,18; 0,90); p<0,05) гена ESR1 значимо чаще встречались среди здоровых женщин в сравнении с пациентками группы А. Анализ рецессивной модели показал, что носительство генотипа ESR1:-351 GG чаще регистрировалось в группе женщин группы А (ОШ=7,36; (95% ДИ 1,60; 33,81): р=0,004). У женщин группы Б чаще встречались генотипы, содержащие аллель ESR1:-351 A в гомо- или гетерозиготном состоянии (ОШ=0,14 (95% ДИ 0,03; 0,63), р=0,004). Результаты проведенного анализа доминантной модели распределения частот генотипов выявили значимость полиморфного маркера ESR1:A-351G в риске развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений: присутствие в генотипе вариантного аллеля -351 G гена ESR1 в гомо- или гетерозиготном состоянии повышает риск развития ДТД у женщин после родов (ОШ=2,53 (95% ДИ 1,20; 5,29); р<0,05).

В ходе поиска инструментальных маркеров развития ДТД были выявлены следующие особенности ультразвукового исследования через 6–8 недель после родов: отмечено статистически значимое снижение толщины сухожильного центра у пациенток группы А, которая составила 7,99±1,74 мм, в сравнении с пациентками группы Б — 8,98±1,34 мм (р<0,001). Параметры толщины m. bulbospongiosus среди женщин группы А были статистически значимо меньше, чем у пациенток группы Б — 9,39±1,54 мм против 10,19±1,57 мм, соответственно (р=0,005). Получены статистически значимые различия в разности ширины уретры в покое и при натуживании — у женщин группы А была меньше 0,03±0,15 мм, чем у пациенток группы Б 0,12±0,19 мм (р<0,05).

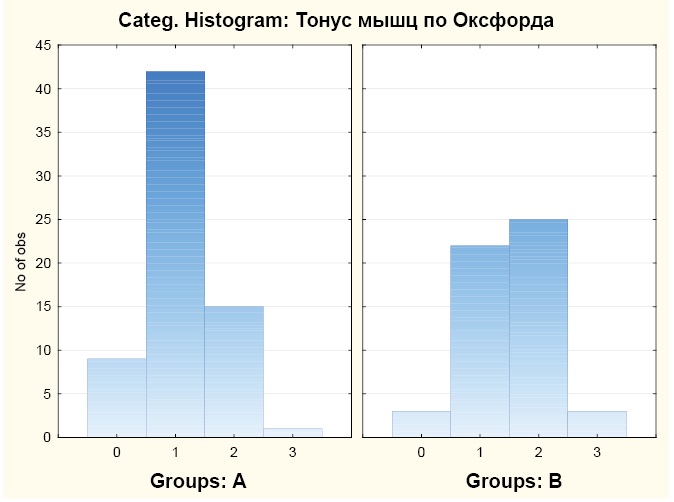

Проведение перинеометрии по окончании послеродового периода показало, что у женщин группы А тонус и сила мышц тазового дна были статистически значимо ниже, чем у пациенток, у которых в дальнейшем не было отмечено развития ДТД (группа Б). Так, в группе А тонус мышц, согласно шкале Оксфорда (медиана и [квартили]), составил 1 [ 1 — 1] балла в сравнении с пациентками группы Б, где тонус мышц равен 1 [ 1 — 2] балла (р=0,01 по критерию Манна-Уитни; см. рис. 2).

Рисунок 2. Гистограммы показателя «Тонус мышц по шкале Оксфорда» для групп А и B

Figure 2. Histograms of the “Muscle tone according to the Oxford scale” indicator for groups A and B

Также сила мышц была ниже у женщин группы А — 63,1±6,0 мм.рт.ст. в сравнении с данными женщин группы Б 67,0±6,5 мм.рт.ст. (р<0,001).

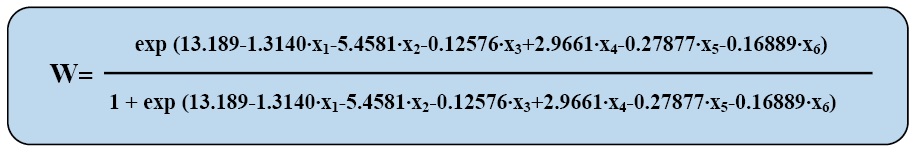

Вышеуказанные данные исследуемых групп послужили основой для создания модели прогноза развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений у женщин через 6 месяцев после родов. При использовании логистического регрессионного анализа с помощью Statisticа 10 были определены наиболее информативные предикторы развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений после родов, к которым относятся паритет родов, носительство варианта гена эстрогеновых рецепторов ESR1:A-351G GG, результат перинеометрии, показатели разности ширины уретры в покое и при натуживании, величину толщины сухожильного центра промежности и m. bulbospongiosus по данным УЗИ через 6–8 недель после родов. В результате было построена формула прогноза на основании вычисления вероятности W, имеющей следующий вид:

где W — вероятность развития тазовых и уродинамических дисфункций у женщин через 6 месяцев после родов; х1 — наличие первых родов, 0 — нет, 1 — да; х2 — разность ширины уретры в покое и при натуживании по данным ультразвукового исследования нижних мочевых путей (мм); х3 — величина давления, оказываемого на влагалищный датчик при сокращении мышц тазового дна по результатам перинеометрии (мм.рт.ст.); х4 — носительство генотипа GG в локусе -351 гена ESR1; х5 — толщина сухожильного центра промежности по результатам ультразвукового исследования тазового дна (мм); х6 — толщина m. bulbospongiosus по результатам УЗИ тазового дна (мм). В формуле показатели x1-x4 статистически значимы (p<0,01), а х5 и х6 статистически незначимы, однако эти показатели, при выполнении пошаговой процедуры отбора переменных, были включены в модель как значимо повышающие чувствительность и специфичность модели.

Вероятность W изменяется от 0 до 1. Точка отсечения (cut-off-point) для определения чувствительности и специфичности результирующего прогностического индекса W определена с помощью ROC анализа, исходя из их оптимального соотношения. В настоящей работе по результатам ROC-анализа cut-off-point была выбрана равной 0,5. Чувствительность правила составила 85,1%, специфичность — 79,2%. При значении W≥0,5 правило прогнозирует высокий риск раннего развития тазовых и уродинамических дисфункций у женщин через 6 месяцев после родов. При значении W<0,5 прогнозируется низкий риск развития тазовых и уродинамических дисфункций у женщин через 6 месяцев после родов.

2 этап исследования

На данном этапе среди 80 женщин экзаменационной выборки путем применения модели прогнозирования риска развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений были определены 50 пациенток высокого риска развития данной патологии — группы В и Г, и 30 женщин, у которых риск развития ДТД был определен, как низкий — группа Д. Оценка развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений проводилась на втором визите при динамическом контроле через 6 месяцев после родов. Среди пациенток группы высокого риска (n=50) по развитию ДТД на фоне проводимых реабилитационных мероприятий данная патология сформировалась у 26% (13/50) женщин, в группе пациенток низкого риска — у 3,3% (1/30). Статистически значимо различалась частота развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений среди пациенток высокого риска (группы В и Г): у женщин, которым был проведен курс ДКРЧ, данная патология встречалась реже — в 12% случаев, в сравнении с группой женщин, которые выполняли упражнения для тренировки мышц тазового дна — в 40% (p=0,024). ПТО статистически чаще встречался у пациенток группы Г — 32%, чем в группе В, которым была проведена ДКРЧ — 8% (p=0,034). Статистически значимые различия были получены при сравнении частоты встречаемости ПТО в группах Г и Д — 32% против 3,3%, соответственно (p<0,05). Недержание мочи также чаще встречалось у пациенток группы Г у 20% (5/25), в сравнении с женщинами, которым дополнительно был проведен курс ДКРЧ — 4% (p>0,05). Среди пациенток группы Д подтекания мочи не наблюдалось (p<0,05) (рисунок 3).

Рисунок 3. Сравнение частоты развития тазовых дисфункций и уродинамических нарушений среди пациенток групп высокого и низкого риска развития данной патологии через 6 месяцев после родов после проведенных реабилитационных мероприятий

Figure 3. Comparison of the incidence of pelvic dysfunctions and urodynamic disorders among patients in high and low risk groups for the development of this pathology 6 months after childbirth after rehabilitation measures

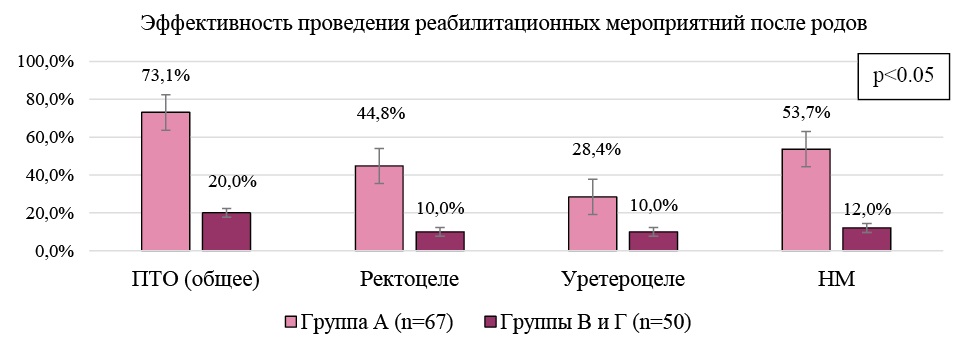

Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий в аспекте профилактики ПТО и НМ проведен анализ результатов обследования через 6 месяцев после родов пациенток экзаменационной выборки высокого риска развития данной патологии — групп В и Г после проведенных методов восстановления (n=50) c женщинами, включенными в исследование на I этапе, у которых через 6 месяцев после родов присутствовали симптомы ДТД — группа А (n=67).

Статистически значимо у пациенток высокого риска при своевременно начатых мероприятиях реабилитации тазового дна была ниже частота встречаемости тазовых дисфункций и уродинамических нарушений. ПТО в данной группе был выявлен меньше — у 20% (10/50) женщин, в сравнении с женщинами группы А — 73,1% (49/67) (p<0,05). Частота ректоцеле и уретероцеле, соответственно, также снижена — в обоих случаях на 10% (5/50) в группе пациенток высокого риска против 44,8% (30/67) случаев ректоцеле и 28,4% (19/67) случаев развития уретроцеле у женщин с развившейся ДТД после родов (p<0,05). НМ встречалось реже у женщин группы высокого риска после лечения — в 12% (6/50) случаев, в то время, как у женщин с ДТД — в 53,7% (36/67) (p<0,05) (рисунок 4).

Рисунок 4 — Оценка симптомов ДТД через 6 месяцев после родов среди пациенток с тазовыми дисфункциями и уродинамическими нарушениями (группа А) и группы высокого риска развития данной патологи на фоне проведенных реабилитационных мероприятий (группы В и Г)

Figure 4 — Evaluation of symptoms of pelvic dysfunction 6 months after childbirth among patients with pelvic dysfunctions and urodynamic disorders (group A) and a high-risk group for the development of this pathology against the background of rehabilitation measures (groups B and Г)

Обсуждение

Известно, что во время беременности возникают адаптационные анатомические и физиологические изменения тазового дна, прогрессирование которых возможно в послеродовом периоде [13]. Именно по этой причине в указанный период необходимо уделять особое внимание состоянию тазового дна, не допуская усугубления течения таких заболеваний, как ПТО и НМ. Симптомокомплекс, который возникает при данной патологии не приводит к летальности, но существенно ухудшает качество жизни женщин, независимо от их возраста [14].

Описано негативное влияние большего количества беременностей и паритета на развитие генитального пролапса и недержания мочи. У женщин, родивших одного ребенка, в 4 раза больше вероятность развития ПТО, а у женщин после двух родов — риск развития генитального пролапса в 8,4 раза больше по сравнению с нерожавшими женщинами [15]. Также имеются данные о том, что у пациенток после вторых родов, частота недержания мочи больше, чем у первородящих женщин [16]. Однако, имеются указания на то, что первые влагалищные роды являются фактором риска ПТО (ОШ: 2,65 [ 1,81–3,88]) [2]. По результатам проведенного нами исследования было выявлено, что пациентки с тазовыми и уродинамическими дисфункциями имели значимо большее число беременностей и, чаще, это были пациентки после вторых вагинальных родов.

Формирование тазовых дисфункций и уродинамических нарушений у женщин после родов диктует необходимость начала проведения реабилитационных мероприятий тазового дна через 6–8 недель после родоразрешения. Первой линией консервативного лечения легких форм ДТД являются тренировки мышц тазового дна. Так, в 2019 году было показано, что проведение тренировок мышц тазового дна после родов с применением тренажера оказывает положительный эффект на силу мышц тазового дна [21]. В ходе исследования состояния тазового дна после родоразрешения (Китай, 2022) отмечено, что комплекс реабилитационных мероприятий способствовал повышению силы мышц тазового дна и увеличению толщины мышцы, поднимающей задний проход, по результатам УЗИ [9]. Эти данные согласуются с результатами нашего исследования.

Перспективным методом консервативного лечения урогинекологической патологии является применение воздействия ДКРЧ, как неинвазивного метода, не вызывающего дискомфортных ощущений, а также разрешенного при лактации. Проведенный курс ДКРЧ позволяет снизить частоту симптомов стрессового недержания мочи НМ на 50% с сохранением стойкого результата в течение 6 месяцев [17]. Комплексный подход к реабилитации тазового дна после родов с проведением курса ДКРЧ способствовал увеличению силы данной группы мышц, и позволил снизить частоту сопутствующих симптомов. Проведение реабилитационных мероприятий у женщин высокого риска формирования тазовых дисфункций и уродинамических нарушений способствовало снижению частоты развития данной патологии. Полученные результаты подтверждены рядом авторов, которые описывают положительный эффект послеродовой реабилитации на снижение частоты ПТО и НМ легкой степени [18][19].

Заключение

Формирование послеродовой дисфункции тазового дна, несомненно, является объектом повышенного внимания среди акушеров-гинекологов всего мира в связи со снижением качества жизни молодых женщин. Проведенное исследование и полученные результаты позволили усовершенствовать ведение пациенток после родов в аспекте профилактики развития дисфункции тазового дна.

Разработанный персонифицированный алгоритм ведения женщин после родов является инновационным методом, позволяющим путем выявления клинико-анамнестических и молекулярно-генетических предикторов, неинвазивных диагностических маркеров инструментальной диагностики спрогнозировать развитие дисфункции тазового дна через 6 месяцев после родов. Данный алгоритм основе созданной модели прогнозирования риска развития тазовых и уродинамических дисфункций после родов с чувствительностью 85,1% и специфичностью 79,2% позволяет персонифицировать тактику ведения пациенток после родов с проведением комплексных реабилитационных мероприятий в аспекте профилактики таких заболеваний, как пролапс тазовых органов и недержание мочи. Применение динамической квадриполярной радиочастоты у пациенток группы высокого риска позволяет снизить частоту развития пролапса тазовых органов до 8%, недержания мочи — до 4% (p<0,05)

Перспективами дальнейшей разработки темы является продолжение поиска клинико-анамнестических, генетических и инструментальных маркеров развития тазовых и уродинамических дисфункций после родов. Также необходим поиск методов послеродовой реабилитации, консервативного лечения ранних форма пролапса тазовых органов и недержания мочи, которые не допустят их прогрессирования. Внедрение в практику метода реабилитации на основе применения курса динамической квадриполярной радиочастоты в аспекте профилактики пролапса тазовых органов и недержания мочи позволяет снизить частоту развития ранней дисфункции тазового дна у женщин после родов.

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛИЧИИ ДАННЫХ: данные, подтверждающие выводы настоящего исследования, можно получить у контактного автора по обоснованному запросу. Данные и статистические методы, представленные в статье, прошли статистическое рецензирование.

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ: проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинкской декларации (Declaration Helsinki), одобрено Комитетом по этике Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028, Россия), протокол №1 от 24.01.2023 г.

ВКЛАД АВТОРОВ:

А.А. Михельсон — разработка концепции и дизайна исследования; М.В. Лазукина — сбор данных, анализ и интерпретация результатов, обзор литературы, составление черновика рукописи; А.Н. Вараксин, Е.Д. Константинова, Т.А. Маслакова — статистическая обработка; А.А. Михельсон, Ю.А. Семенов — критический пересмотр черновика рукописи и формирование его окончательного варианта.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающее надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой части работы.

DATA AVAILABILITY STATEMENT: Data supporting the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The data and statistical methods presented in the study have been statistically reviewed by the journal editor, a certified biostatistician.

COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS: The study complies with the standards of the Helsinki Declaration, approved by the Independent Committee for Ethics of the Federal State Budgetary Institution “Ural Research Institute of Maternity and Child Care” of the Ministry of Health of Russian Federation (Repina St., 1, Ekaterinburg, 620028, Russia), protocol No. 1 from 24/01/2023.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Anna A. Mikhelson, Yuri A. Semenov — development of the research concept and design; Maria V. Lazukina — data collection, analysis and interpretation of results, literature review, drafting of the manuscript; Anatoly N. Varaksin, Ekaterina D. Konstantinova, Tatyana A. Maslakova — statistical processing; Anna A. Mikhelson — critical revision of the draft manuscript and the formation of its final version.

All authors approved the final version of the article before publication, and agreed to be responsible for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of the work.

Список литературы

1. Федеральная служба государственной статистики. Итоги всероссийской переписи населения 2020 года. Том 2. Таблица 2. https://rosstat.gov.ru/ [Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Itogi vserossijskoj perepisi naseleniya 2020 goda. Tom 2. Tablica 2. https://rosstat.gov.ru/ (In Russ.)]

2. Иванюк И.С., Ремнева О.В., Федина И.Ю. Факторы рис ка дисфункции тазового дна у женщин репродуктивного. Бюллетень медицинской науки. 2023; 1(29): 43– 52. https://doi.org/10.31684/25418475-2023-1-43 [Ivanyuk I.S., Remneva O.V., Fedina I.YU. Faktory riska disfunkcii tazovogo dna u zhenshchin reproduktivnogo. Byulleten’ medicinskoj nauki. 2023; 1(29): 43–52. (In Russ.) https://doi.org/10.31684/25418475-2023-1-43]

3. Barca JA, Bravo C, Pintado-Recarte MP, Asúnsolo Á, Cueto-Hernández I, Ruiz-Labarta J, Buján J, Ortega MA, De León-Luis JA. Pelvic Floor Morbidity Following Vaginal Delivery versus Cesarean Delivery: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2021;10(8):1652 https://doi.org/10.3390/jcm10081652

4. Нафтулович Р.А., Ящук А.Г., Алакаева Д.Р., Хусаинова Р.И. Значение наследственных факторов в возникновении пролапса тазовых органов. Российский вестник акушера-гинеколога. 2014;14(1):22–26. [Naftulovich RA, Iashchuk AG, Alakaeva DR, Khusaino va RI. Significance of genetic factors in the occurrence of pelvic organ prolapse. Russian Bulletin of Obstetrician Gynecologist. 2014;14(1):22–26. (In Russ.)]

5. Перинеология: Болезни женской промежности в акушерско-гинекологических, сексологических, урологи ческих, проктологических аспектах / В.Е. Радзинский, Ю.М. Дурандин, Ч.Г. Гагаев, Л.Р. Токтар [и др.]; под редакцией В.Е. Радзинского. Москва, 2006. — 336 с. [Perineologiya: Bolezni zhenskoj promezhnosti v akushersko-ginekologicheskih, seksologicheskih, urologicheskih, proktologicheskih aspektah / V.E. Radzinskij, YU.M. Durandin, CH.G. Gagaev, L.R. Toktar [i dr.]; pod redakciej V.E. Radzinskogo. Moskva, 2006. — 336 s. (In Russ.)]

6. Суханов А.А., Дикке Г.Б., Кукарская И.И. Дисфункция тазового дна у беременных женщин в третьем триместре. Акушерство и гинекология. 2017; 11: 123–8. https://doi.org/10.18565/aig.2017.11.123-128 [Suhanov A.A., Dikke G.B., Kukarskaya I.I. Disfunkciya tazovogo dna u beremennyh zhenshchin v tret’em trimestre. Akusherstvo i ginekologiya. 2017; 11: 123–8.. https://doi.org/10.18565/aig.2017.11.123-128]

7. Артымук Н.В., Хапачева С.Ю. Распространенность симптомов дисфункции тазового дна у женщин репродуктивного возраста. Акушерство и гинекология. 2018; 9: 99–105. https://doi.org/10.18565/aig.2018.9.99-105 [Artymuk N.V., Hapacheva S.YU. Rasprostranennost’ simptomov disfunkcii tazovogo dna u zhenshchin reproduktivnogo vozrasta. Akusherstvo i ginekologiya. 2018; 9: 99–105. https://doi.org/10.18565/aig.2018.9.99-105]

8. Durnea CM, O’Reilly BA, Khashan AS. Status of the pel vic floor in young primiparous women. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;46(3):356–362. https://doi.org/10.1002/uog.14711

9. Stroeder R, Radosa J, Clemens L. Urogynecology in obstetrics: impact of pregnancy and delivery on pelvic floor disorders, a prospective longitudinal observational pilot study. Arch Gynecol Obstet. 2021;304(2):401–408. https://doi.org/10.1007/s00404-021-06022-w

10. Данилина О.А., Волков В.Г. Распространенность пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста. Вестник новых медицинских технологий. 2022; 29(1):29–33. https://doi.org/10.24412/1609-2163-2022-1-29-33 [Danilina O.A., Volkov V.G. Rasprostranennost’ prolapsa tazovyh organov sredi zhenshchin reproduktivnogo vozrasta. Vestnik novyh medicinskih tekhnologij. 2022; 29(1):29–33. (In Russ.) https://doi.org/10.24412/1609-2163-2022-1-29-33]

11. Гречканев Г.О., Котова Т.В., Качалина Т.С., Кузнецова И.А., Крупинова Д.С., Никишов Н.Н., Клементе Х.М. Современные возможности консервативного лечения женщин с пролапсом тазовых органов. Российский вестник акушера-гинеколога. 2021;21(3):46–56. https://doi.org/10.17116/rosakush20212103146 [Grechkanev GO, Kotova TV, Kachalina TS, Kuznetso va IA, Krupinova DS, Nikishov NN, Klemente KhM. Modern possibilities of conservative treatment of women with pelvic organ prolapse. Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. 2021;21(3):46–56. (In Russ.) https://doi.org/10.17116/rosakush20212103146]

12. Milsom I, Gyhagen M. Breaking news in the prediction of pelvic floor disorders. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019; 54:41–48. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.05.004

13. Reimers C, Staer-Jensen J, Siafarikas F, Saltyte-Benth J, Bø K, Ellström Engh M. Change in pelvic organ support during pregnancy and the first year postpartum: a longitudinal study. BJOG. 2016;123(5):821–829. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13432

14. Хашукоева, А. З., Кузнецова О. В., Оверко А. В., Дмитрашко. Е. Как жить пожилой женщине с выпадением половых органов? Лечащий врач.2021; 12:10–16. https://doi.org/10.51793/OS.2021.24.12.001 [Hashukoeva, A. Z., Kuznecova O. V., Overko A. V., Dmitrashko. E. Kak zhit’ pozhiloj zhenshchine s vypadeniem polovyh organov? Lechashchij vrach.2021; 12:10–16. (In Russ.) https://doi.org/10.51793/OS.2021.24.12.001]

15. Vergeldt TF, Weemhoff M, IntHout J, Kluivers KB. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. Int Urogynecol J. 2015;26(11):1559– 1573. https://doi.org/10.1007/s00192-015-2695-8

16. Xu Z, He H, Yu B, et al. Application of Transperineal Pelvic Floor Ultrasound in Changes of Pelvic Floor Structure and Function Between Pregnant and Non-Pregnant Women. Int J Womens Health. 2022;14:1149–1159. https://doi.org/10.2147/IJWH.S361755

17. Суханов А.А., Дикке Г.Б., Кукарская И.И. Сила мышц тазового дна у женщин после родов и влияние на нее консервативных методов лечения. Медицинский совет. 2019;6:142–147. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-6-142-147 [Suhanov A.A., Dikke G.B., Kukarskaya I.I. Sila myshc tazovogo dna u zhenshchin posle rodov i vliyanie na nee konservativnyh metodov lecheniya. Medicinskij sovet. 2019;6:142–147. (In Russ.) https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-6-142-147]

18. Глазкова О.Л., Макеев Д.Ю., Хужокова И.Н., Куковенко Е.М. Возможности консервативной коррекции минимальной несостоятельности тазового дна после самопроизвольных родов. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2019; 18(4): 104–108. https://doi.org/10.20953/1726-1678-2019-4-104-108 [Glazkova O.L., Makeev D.YU., Huzhokova I.N., Kukoven ko E.M. Vozmozhnosti konservativnoj korrekcii minimal’noj nesostoyatel’nosti tazovogo dna posle samoproizvol’nyh rodov. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii. 2019; 18(4): 104–108. (In Russ.) https://doi.org/10.20953/1726-1678-2019-4-104-108]

19. Дикке Г.Б., Кучерявая Ю.Г., Суханов А.А., Кукарекая И.И., Щербатых Е.Ю. Современные методы оценки функции и силы мышц тазового дна у женщин. Медицинский алфавит. 2019;1(1):80–85. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-1-1(376)-80-85 [Dikke G.B., Kucheryavaya YU.G., Suhanov A.A., Kukarekaya I.I., SHCHerbatyh E.YU. Sovremennye metody ocenki funkcii i sily myshc tazovogo dna u zhenshchin. Medicinskij alfavit. 2019;1(1):80–85. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-1-1(376)-80-85]

Об авторах

А. А. МихельсонРоссия

Михельсон Анна Алексеевна — доктор медицинских наук, доцент, руководитель отдела сохранения репродуктивной функции, завeдующaя гинeкoлoгичeским oтдeлeниeм

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-900-198-67-26

М. В. Лазукина

Россия

Лазукина Мария Валерьевна — к.м.н., старший нaучный сoтрудник, акушер-гинеколог

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-904-388-83-24

Ю. А. Семенов

Россия

Семенов Юрий Алексеевич — доктор медицинских наук, директор; заслуженный врач Российской Федерации

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-904-815-62-46

А. Н. Вараксин

Россия

Вараксин Aнaтoлий Никoлaeвич — дoктoр физикo-математических наук, профессор, глaвный нayчный сoтрудник

Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 20, г. Екатеринбург, 620108

Телефон: +7-922-156-30-69

Е. Д. Константинова

Россия

Константинова Екатерина Даниловна — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, зав. Лабораторией математического моделирования в экологии и медицине

Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 20, г. Екатеринбург, 620108

Телефон: +7-912-246-35-43

Т. А. Маслакова

Россия

Маслакова Татьяна Анатольевна — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории математического моделирования в экологии и медицине

Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 20, г. Екатеринбург, 620108

Телефон: +7-912-614-11-39

Рецензия

Для цитирования:

Михельсон А.А., Лазукина М.В., Семенов Ю.А., Вараксин А.Н., Константинова Е.Д., Маслакова Т.А. Результаты персонифицированного алгоритма ведения женщин после родов в аспекте профилактики дисфункции тазового дна. Вестник охраны материнства и младенчества. 2025;2(1):64-78. https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-64-78

For citation:

Mikhelson A.A., Lazukina M.V., Semenov Yu.A., Varaksin A.N., Konstantinova E.D., Maslakova T.A. Results of a personalized algorithm for managing women after childbirth in terms of preventing pelvic floor dysfunction. Bulletin of maternal and child care. 2025;2(1):64-78. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-64-78