Перейти к:

Охрана материнства и младенчества в военные годы

https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-2-38-46

Аннотация

В статье отражены основные вехи организации службы охраны материнства и младенчества в военные годы на примере «Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ). Основные принципы работы службы сформировались в предвоенные годы, а в годы Великой Отечественной Войны, несмотря на все трудности военного времени, продолжали развиваться. Отражена демографическая ситуация в стране в динамике предвоенных и военных лет, особенности работы клинических и научных подразделений, направленной на безопасное материнство и укрепление здоровья детей, родившихся в военные годы. В этом несомненная роль врачей и научных сотрудников института, как работавших с довоенного времени, так и влившихся в коллектив во время войны в связи с эвакуацией из охваченных военными действиями регионов. Все они оставили в истории охраны материнства и младенчества неизгладимый след и не должны быть забыты.

Ключевые слова

Для цитирования:

Нестеров В.Ф., Мальгина Г.Б., Путилова Н.В., Мелкозерова О.А., Павличенко М.В. Охрана материнства и младенчества в военные годы. Вестник охраны материнства и младенчества. 2025;2(2):38-46. https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-2-38-46

For citation:

Nesterov V.F., Malgina G.B., Putilova N.V., Melkozerova O.A., Pavlichenko M.V. Protection of motherhood and infancy during the war years. Bulletin of maternal and child care. 2025;2(2):38-46. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-2-38-46

Война не отменяет высшего человеческого счастья и главного смысла жизни — рождение детей. Но в военные годы охрана материнства и младенчества из врачебного долга превращается в подвиг [1].

Уже в довоенные годы были заложены основы государственной системы организации охраны здоровья женщины-труженицы, женщины-матери, определен ряд принципиальных установок по охране труда женщин. Основной организационной формой охраны здоровья женщин в предвоенный период и в период войны, были женские консультации, в основе которых стал диспансерный метод. Несомненным достижением стал перевод подавляющего большинства родов из домашних в стационарные. Почти все роды в городе и деревне стали проводить в родильных домах. К 1941 г. в стране была развернута широкая, хорошо организованная сеть родовспомогательных учреждений, вполне достаточная для оказания квалифицированной акушерско-гинекологической помощи всем женщинам, проживающим на территории СССР [2].

Вглядываясь в это сохранившееся с 1941 года фото членов коллектива ОММ, можно отметить свет и спокойствие на лицах сотрудников — молодых и не очень (Рисунок 1). Ведь накануне огромной беды ничто ее не предвещало, жизнь была такой обычной и такой спокойной. Люди влюблялись, женились, рожали… В том числе и в новеньком здании Института ОММ по адресу «Площадь Коммунаров». Из воспоминаний Г.К. Гафаровой «…к началу войны рождаемость была высокой. В НИИ ОММ ежедневно рождалось 20-25 детей, иногда больше 30…»

Рисунок 1. Коллектив института (начало 1941 года)

Figure 1. The staff of the Institute for the Protection of Motherhood and Infancy (early 1941)

Институт охраны материнства и младенчества, к 1941 году имел большую клиническую базу: амбулаторию, лаборатории физиологическую, химическую, бактериологическую, патологическую, биохимическую лаборатории. В главном корпусе открывается детская клиника (стационар для больного ребенка). Организуется оргметодотдел для координации с областными учреждениями. Научная работа кипела, благодаря творческому потенциалу коллектива института. Каждый из научных сотрудников тех лет был личностью, особо хочется вспомнить некоторых из них:

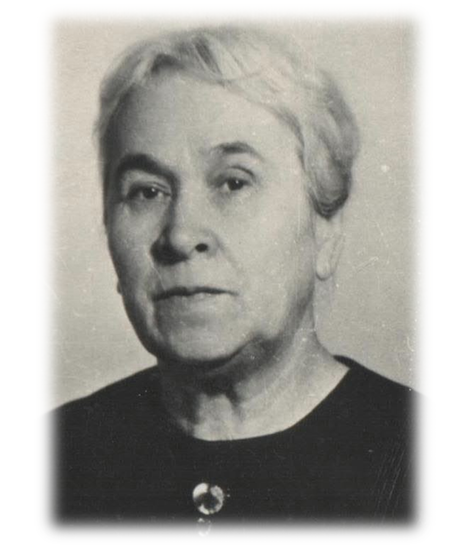

Чернышева Лидия Ивановна (рисунок 2) — доктор медицинских наук, профессор, 1899 года рождения. Окончила в 1925 году медицинский факультет Томского университета, окончила ординатуру, в 1929 году по окончании ординатуры переехала в Свердловск и начала работать в НИИ ОММ сначала акушером-гинекологом, а с 1932 года — прозектором и руководителем патоморфологический лаборатории. В 1938 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Материалы к вопросу о влиянии хлоралгидрата на организм в применении к обезболиванию родов». Совмещала работу в институте с преподавательской деятельностью на на кафедре патологической анатомии, а с 1944 года заведовала этой кафедрой. В военные годы исполняла обязанности главного патологоанатома санитарного отдела Уральского военного округа. Уже после войны в 1958 году защитила докторскую диссертацию, посвященную исследованиям сетчато-волокнистой структуры миометрия. Наставник молодых, подготовила 10 кандидатов наук, опубликовала около 70 научных работ. Награждена значком «Отличнику здравоохранения», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Стаж работы в НИИ ОММ — 43 года, из них 38 лет в качестве руководителя патоморфологической лаборатории.

Рисунок 2. Фото профессора Чернышевой Лидии Ивановны, руководителя патологоанатомической службы института охраны материнства и младенчества, главного патологоанатома санитарного отдела Уральского военного округа в военные годы

Figure 2. Photo of Professor Lidiya Ivanovna Chernysheva, head of the pathological anatomical service of the Institute for the Protection of Motherhood and Infancy, chief pathologist of the sanitary department of the Ural Military District during the war years

Вот такие научные кадры составляли костяк института. Помимо того, что в предвоенные годы открываются новые лаборатории: физиологическая, химическая, бактериологическая, патологоанатомическая, биохимическая, научный коллектив разрабатывает и внедряет в практику методику обезболивания родов, что является приоритетом института. За период с 1931 по 1937 годы издаются первые сборники научных трудов сотрудников, защищаются первые кандидатские диссертации. А.Ю.Лурье и П.М.Старкову (изучавшему действие газового наркоза — совсем нового в СССР) по совокупности научных трудов присваивается звание докторов медицинских наук.

Бессменным заведующим отделением новорожденных в течение 30 лет был Гаврилов К.П. — врач-педиатр, выпускник Московского университета. Он первый опубликовал сведения об антропометрических данных новорожденных г. Свердловска (1934г), профилактики и лечении основных заболеваний новорожденных, приводящих к летальному исходу — кровоизлияния в мозг (1936г) и пневмонии у новорожденных (1939г). Вместе с патологанатомами Л.И. Чернышевой и Н.И. Мельниковой разрабатывал вопросы инфекционной патологии материи в периоде беременности и ее новорожденного ребенка.

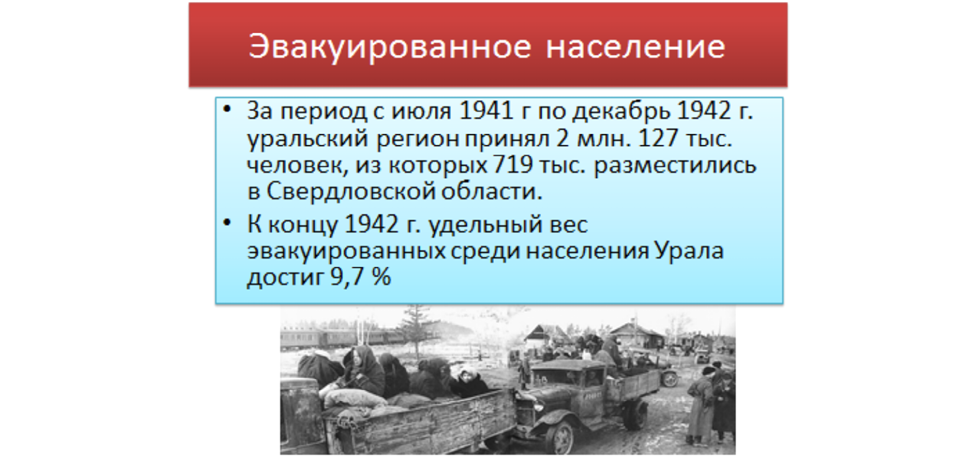

В Свердловской области вследствие массовой эвакуации людей из западных районов СССР резко возросло население. Скученность в местах проживания, голод, холод, дефицит лекарств во многом поставили под угрозу жизнь и здоровье беременных женщин и новорожденных.

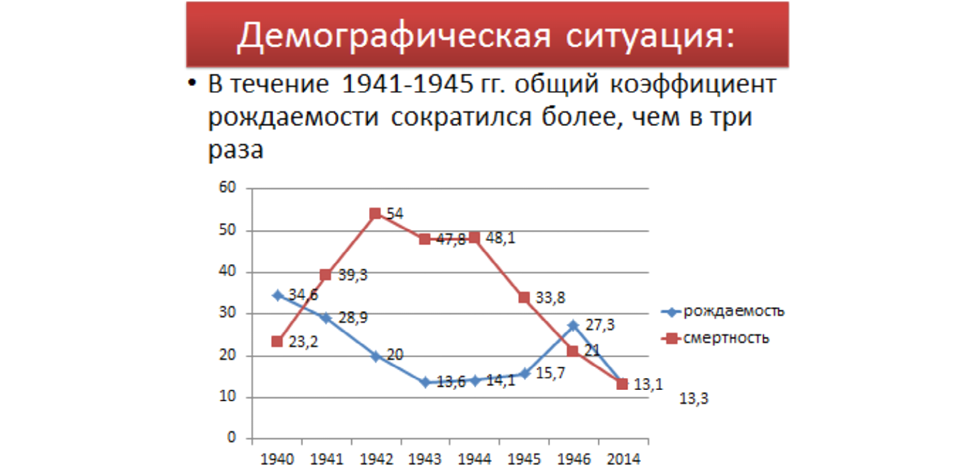

Рождаемость перед войной значительно превышала смертность, однако, затем следует ее резкое снижение и стабилизация на уровне, почти в три раза ниже довоенного. При этом смертность, естественно, резко возрастает (рисунок 4). Только после 1946 года рождаемость вновь стала быстро расти. Что бы ни происходило, законы природы незыблемы. И женщины рожали вопреки войне, страданиям и потерям. Не загадывая на будущее, они давали шанс новой жизни. А акушеры ценой неимоверных усилий помогали этой жизни состояться.

На Урал хлынул поток эвакуированных, в числе которых были и беременные (рисунок 5). С весны 42-го года стали рождаться детки, зачатые в первые месяцы войны, когда любящие женщины провожали на фронт своих мужчин.

Рисунок 3. Здание института, второй подъезд в те годы был парадным, со статуей женщины, которая держит на руках младенца

Figure 3. The building of the institute, the second entrance in those years was the main one, with a statue of a woman holding a baby in her arms

Рисунок 4. Динамика демографических показателей в стране в военные годы

Figure 4. Dynamics of demographic indicators in the country during the war years

Рисунок 5. Удельный вес эвакуированного населения в Свердловской области

Figure 5. The proportion of evacuated population in the Sverdlovsk region

Во время войны институт работал в тяжелейших условиях. Родовспомогательные койки города Свердловска в годы войны были развернуты в трех родильных домах: НИИ ОММ, Уралмашевский роддом, Большаковский роддом. Остальные родильные дома города были переоборудованы в госпитали или оказывали терапевтическую помощь населению. В НИИ ОММ сотрудников оставалось все меньше и меньше. Научная работа НИИ ОММ в годы войны тоже не останавливалась, коллектив был дополнен специалистами из Москвы и Ленинграда. Научные исследования продолжались по актуальным вопросам лечения септических послеродовых заболеваний с применением сульфидина, синтезированного учеными Уральского индустриального института. В НИИ ОММ в войну не прекращали научную деятельность, только задачи перед учеными стояли практические. Чем заменить натуральные витамины для беременных и где найти альтернативу антисептикам и другим медикаментам? Так, вместо ваты начали использовать мох и сосновые опилки, а для лечения гранулированных ран применяли плодные оболочки.

Медики занимались не только своей работой, на их плечах было полное жизнеобеспечение больниц — отопление, вода, горячая пища, а во время артобстрелов еще и спасение женщин и детей. В перерывах между операциями и родами они снимали белые халаты и кололи дрова, носили воду, топили печи.

В начале войны число преждевременных родов выросло вдвое, а материнская смертность увеличилась в три раза по сравнению с довоенным временем. Из-за постоянного недоедания у женщин плохо вырабатывалось молоко. Но детям, родившимся недоношенными и маловесными, оно было необходимо. Поэтому молоко собирали у всех родильниц, а давали самым нуждающимся младенцам. В 1944 году все женщины военного времени проводили в роддоме максимально возможные 8 дней. Связано это было с больничным пансионом и нормами усиленного питания. Рацион рожениц включал остродефицитные мясо, рыбу, сгущенное молоко, шоколад, сушеные фрукты.

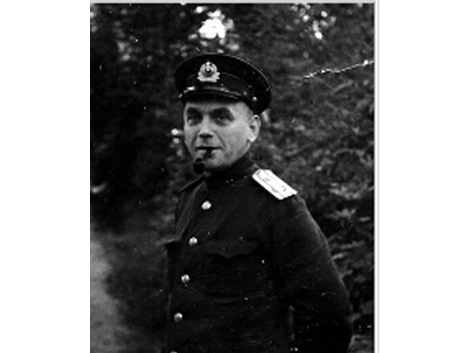

Неизгладимый след в истории всей акушерской службы страны и института ОММ в частности оставил профессор Илья Ильич Яковлев (рисунок 6), приехавший из Ленинграда. С 1943 по 1953 г., работа профессора Яковлева И.И. была связана со Свердловском [3]. В этом городе он заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Свердловского государственного медицинского института и был научным руководителем Свердловского НИИ охраны материнства и детства. Несмотря на непростые условия военного времени, Илья Ильич модифицирует институт в организационно-научном плане, создает ряд новых лабораторий электрофизиологических исследований, подбирает и обучает кадры научных и технических специалистов, необходимых для работы с новой аппаратурой. Совместно с этим он урегулирует лечебную работу в клиниках города. Стоит сказать, что этот замечательный специалист создает и объединяет в руководимых им учреждениях дружный и трудоспособный коллектив. Именно здесь окончательно формируется идея главной проблемы, над которой лично Яковлев И.И. и коллективы научно-педагогических работников под его руководством работали на протяжении последней четверти его жизни. С этих пор его собственные силы и силы руководимых им коллективов были сосредоточены на доскональном изучении матки женщины вне беременности, в течение последней и во время родов, с учетом функционального состояния головного мозга. Отправными точками всех клинико-физиологических исследований, проводимых школой И. И. Яковлева, стали идеи Павловского нервизма и закономерности нервной деятельности, представленные в работах Н.Е. Введенского и А.А. Ухтомского.

На протяжении Свердловского периода своей деятельности Илья Ильич провел всестороннюю оценку электрографических методов исследования и степени их пригодности для решения поставленных задач. Первым делом была изучена пригодность электроэнцефалогических исследований для оценки обезболивания родов. Под наблюдением Ильи Ильича конструируются приборы для возможности регистрации потенциалов матки, которые позволили собрать довольно важные материалы по электрической характеристике возбудимости и сократимости матки. Также проводилось исследование биоэлектрической активности коры головного мозга с одновременным учетом потенциалов матки, определяющих ее сократительную способность при беременности и во время родов. Итогом научного анализа клинических разработок того времени явилось руководство для врачей, написанное профессором Яковлевым И.И. «Неотложная помощь при акушерской патологии»(1949г.)[4]. Именно используя материал, накопленный в НИИ ОММ (с 1943-1946), Илья Ильич написал данную монографию, которая актуальна в некоторых аспектах и в настоящее время.

Рисунок 6. Яковлев И.И., во время войны

Figure 6. Yakovlev I.I., during the war

Рисунок 7. Знаменитая монография И.И. Яковлева

Figure 7. The famous monograph by I.I. Yakovlev

Научный отдел антенатальной охраны плода в годы войны назывался акушерским научным отделом, его сотрудники активно участвовали в разработках научных концепций по изучению состояния фетоплацентарной системы, ввиду катастрофических показателей антенатальной и интранатальной гибели плодов. С 1941-1945 г.г. было защищено 4 кандидатские и 1 докторская диссертации. Получено 3 патента на изобретения и 4 рациональных предложения по диагностике состояния плода в родах.

В 1941 году из стен института вышла кандидатская диссертация С.Л. Кейлина, который занимался вопросами предупреждения интранатальных потерь при доношенной беременности, на тему: «Динамика и причины мертворождаемости». Далее проблема профилактики мертворождения получила развитие в 1945 г. в его докторском труде и одноименной монографии.

История педиатрического научного отдела Уральского НИИ ОММ не менее интересна и показательна. В 1941г в институт пришли врачи первого выпуска педиатрического факультета Свердловского государственного медицинского института: С.И. Шавшукова и Г.К. Гафарова. Несмотря на войну, «главный родильный дом» — научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества продолжал принимать роды в большом количестве и выхаживать новорожденных детей в тяжелейших условиях голода и холода. В этот период было раздельное пребывание родильницы и ее новорожденного ребенка. Весь уход за детьми (пеленание, туалет новорожденного) осуществляли медицинские сестры, каждые 3ч детей укладывали на специальную каталку и развозили по палатам женщин для кормления грудью. После кормления медсестра собирала детей, отвозила в детское отделение и далее ее задача была снова всех распеленать, подмыть, взвесить, переодеть и завернуть в чистые пеленки. На врача-педиатра тоже была большая нагрузка: необходимо было осмотреть всех детей, внести запись в историю болезни, а также выходы в родовую на роды.

В это время не останавливались и научные исследования, направленные на практические результаты лечения пневмоний у новорожденных детей с помощью препаратов сульфаниламидов, а также диагностика и лечение рахита у детей военного времени. Результатом проведенной работы явились блестящие выступления с докладами на VI Всесоюзном съезде детских врачей: С.И. Шавшуковой, Г.К. Гафаровой, К.П. Гаврилова, А.А. Дормидонтова и Р.Е. Леенсон. Детские отделения всегда отличала слаженная работа дружного коллектива врачей, медсестер и санитарочек, ведь страна доверяет нам самое дорогое — детей. Дети — самое ценное, что есть у любой нации, это будущее нашей страны.

Таким образом, несмотря на все трудности тяготы военного времени, система охраны материнства и младенчества, сформированная в стране в предвоенные годы, продолжала эффективно функционировать. Немалую лепту в это трудное, но благородное дело внес коллектив института материнства и младенчества — института ОММ, сотрудники, работавшие в институте в военные годы не должны быть забыты!

Список литературы

1. Планета ОММ. 145 лет лидерства в перинатальной медицине/ Мальгина Г.Б., Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В., Стрежнева А.И., Косовцова Н.В., Шихова Е.П., Бычкова С.В. Екатеринбург: ООО «Типография ситипринт», 2022. — 256 с

2. Организация родовспоможения и гинекологической помощи в СССР/ Под.ред. И.В.Ильина. — М.: Медицина, 1980 — 240 с.

3. 125 лет научно-исследовательскому институту охраны материнства и младенчества: история и современность (1877-2002 гг). Сборник статей юбилейной конференции. Екатеринбург, 2002. 238 с.

4. Яковлев И. И. Неотложная помощь при акушерской патологии. Избранные главы клинического акушерства с изложением методики акушерского исследования и основных акушерских операций и пособий. Руководство для врачей. Москва: Медгиз, 1953 г. — 388 с.

Об авторах

В. Ф. НестеровРоссия

Нестеров Виталий Федорович — к.м.н., с.н.с., заведующий отделением

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Тел.: +7 (343) 371-42-93; +7 (912) 246-02-60

Г. Б. Мальгина

Россия

Мальгина Галина Борисовна — доктор медицинских наук, профессор, Засл. Врач РФ, Ученый секретарь, ведущий научный сотрудник

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7 (343) 371-08-78

Н. В. Путилова

Россия

Путилова Наталья Викторовна — д.м.н., доцент

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Тел.: +7 (343) 371-08-78

О. А. Мелкозерова

Россия

Мелкозерова Оксана Александровна — доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора института по науке

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Рабочий телефон: +7 (343) 371-87-68

М. В. Павличенко

Россия

Павличенко Мария Васильевна — к.м.н., заведующая отделением детской нейрореабилитации, ведущий научный сотрудник, врач-педиатр высшей категории

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Тел: +7 (922) 202-04-08

Рецензия

Для цитирования:

Нестеров В.Ф., Мальгина Г.Б., Путилова Н.В., Мелкозерова О.А., Павличенко М.В. Охрана материнства и младенчества в военные годы. Вестник охраны материнства и младенчества. 2025;2(2):38-46. https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-2-38-46

For citation:

Nesterov V.F., Malgina G.B., Putilova N.V., Melkozerova O.A., Pavlichenko M.V. Protection of motherhood and infancy during the war years. Bulletin of maternal and child care. 2025;2(2):38-46. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-2-38-46