Перейти к:

Демографические вызовы в контексте государственной политики Российской Федерации в сфере охраны материнства и детства

https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-10-23

Аннотация

В статье рассматриваются текущие демографические тенденции в России в сравнении с изменениями численности населения в на основе данных Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) и Отдела народонаселения ООН. Специфика возрастной структуры населения России, сформированной рядом демографических волн, такова, что изменения числа рождений и размеров возрастных групп происходят волнообразно; эта тенденция сохранится в ближайшие десятилетия. Государственная политика Российской Федерации в области поддержки семьи, нацеленная на увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,3 до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, должна предусматривать внедрение новых технологий здоровьесбережения и охраны репродуктивного здоровья, развитие инфраструктуры детства, женских консультаций и перинатальных центров для качественного и доступного оказания медицинской помощи матерям и детям.

Ключевые слова

Для цитирования:

Котова Е.Г., Семенов Ю.А., Кузьмина Л.И., Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В. Демографические вызовы в контексте государственной политики Российской Федерации в сфере охраны материнства и детства. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):10-23. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-10-23

For citation:

Kotova E.G., Semenov Yu.A., Kuzmina L.I., Melkozerova O.A., Bashmakova N.V. Demographic challenges in the context of the state policy of the Russian Federation in the sphere of maternity and childhood protection. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):10-23. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-10-23

Введение

Демография — это один из главных факторов развития страны, ее экономики, обороноспособности, благополучия граждан. Еще наш великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев называл сохранение и приумножение народа национальной идеей России. Эти слова актуальны и сегодня.

Анализ и прогнозирование демографических тенденций находится в постоянном центре внимания исследователей демографии и специалистов других дисциплин. Прогнозирование изменений численности и структуры населения является необходимым компонентом экономических и социальных прогнозов. Некоторые демографические характеристики служат важными показателями социально-экономического благополучия (младенческая смертность, ожидаемая продолжительность жизни) и включаются, например, в индекс человеческого потенциала. Сокращение численности населения, которое стало устойчивой тенденцией в России, вызывает серьезную озабоченность и стимулирует исследования возможных путей восстановления численности населения [1–3] и его благосостояния [4][5].

В связи с этим представляется целесообразным проанализировать динамику численности населения России в контексте глобальных тенденций, определив место страны и ее ключевых показателей воспроизводства населения в мировом пространстве. Эти сравнения будут основаны на данных Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) и оценках, используемых Отделом народонаселения в системе организаций ООН.

Долгосрочная тенденция естественной убыли населения и сокращения численности населения в Российской Федерации

Специалисты по демографии впервые забили тревогу об угрозе депопуляции еще в 1970-х годах прошлого столетия, когда рождаемость упала до крайне низкого уровня, который не мог обеспечить простое воспроизводство населения нации [6]. Обширные дискуссии о демографических вызовах и рисках для социально–экономического развития продолжались и в последующие годы [5][7-9].

Тенденция сокращения численности населения достигла своего максимального значения в 1993 году. В 2009-2017 годах тенденция была прервана умеренным ростом, но в 2018 году спад возобновился. По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения России составляла 146,1 млн человек, сократившись с начала 2020 года на 1,8 млн человек, или на 1,2% [10].

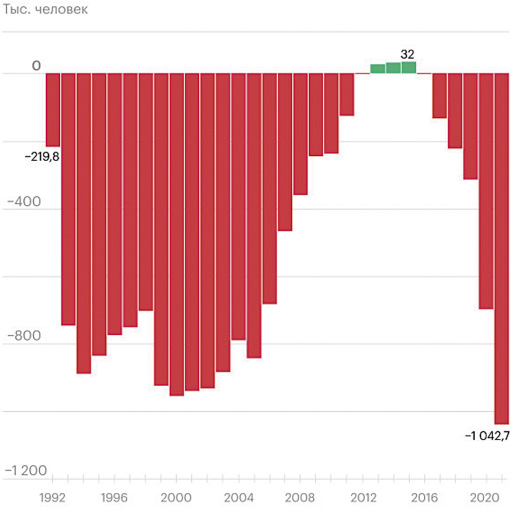

Основной причиной сокращения численности населения является тот факт, что рождаемость стабильно остается ниже уровня воспроизводства, что приводит к естественной убыли населения. Число смертей в России превышает число рождений с 1992 года (Рисунок 1). Наиболее острой ситуация была в 1999-2002 годах, когда естественная убыль достигла почти миллиона человек в год (максимальное значение составило 959 тысяч человек, или 6,6‰, что было зафиксировано в 2003 году). Хотя в последующие годы темпы убыли снижались, а в 2013-2016 годах даже наблюдался небольшой естественный прирост, после этого число умерших снова стало превышать число родившихся. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году естественная убыль населения более чем вдвое превысила показатель 2019 года, составив 702 тыс. человек, или -4,8‰. В 2021 году она увеличилась до 1043 тыс. человек, или на -7,2‰, превысив значение 2000 года (Рисунок 1).

Все реалистичные прогнозы предсказывают, что тенденция естественной убыли населения сохранится в ближайшие годы: согласно средней и низкой версиям прогноза Росстата [11], она сохранится в течение следующих 15 лет, согласно прогнозам ООН [12], до 2050 года, хотя интенсивность ее будет изменяться и иметь волнообразный характер.

Россия далеко не единственная страна, динамика численности населения которой определяется сохраняющейся рождаемостью ниже уровня воспроизводства. По оценкам ООН [12], число таких стран постоянно увеличивается. Так, в 2015-2020 годах их число возросло до 23, и в среднесрочной перспективе ожидается, что их количество продолжит увеличиваться ускоренными темпами. Ключевыми причинами такого снижения является обратная корреляция уровня рождаемости и уровня образования и участия женщин в экономике страны.

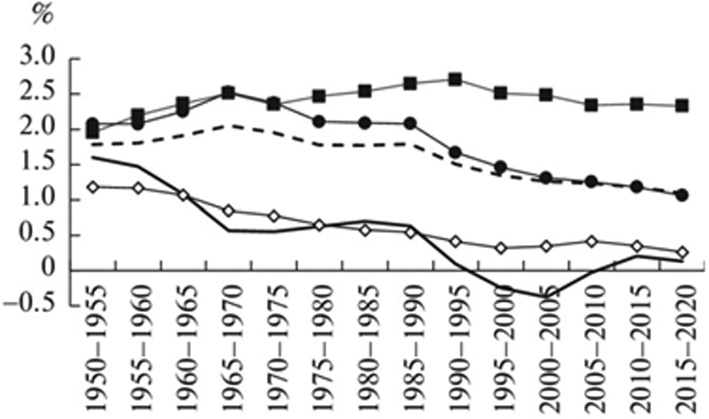

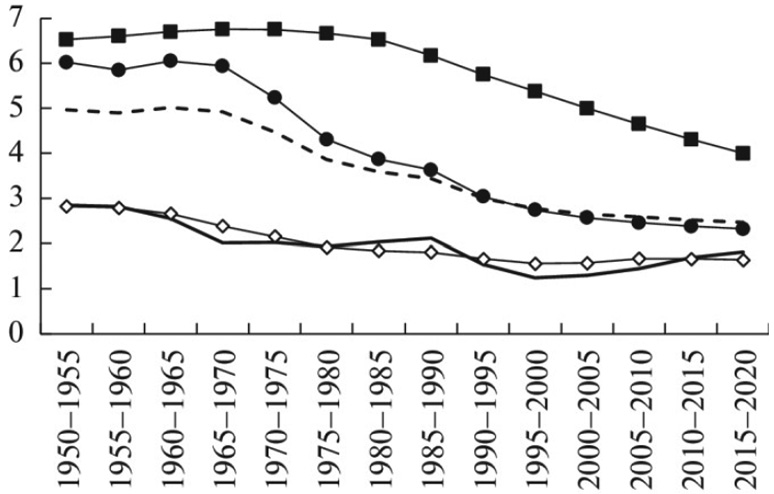

Но даже по сравнению с растущим числом стран, характеризующихся естественной убылью населения, в России в некоторые периоды этот процесс протекает особенно интенсивно, несмотря на частичную компенсацию за счет чистой миграции. С середины XX века среднегодовые темпы прироста населения в России были ниже среднемировых и наиболее близки к показателям категории развитых стран (Рисунок 2). Однако, в то время как для данной группы стран тенденцией является постепенное снижение темпов прироста населения, в России они менялись волнообразно и со значительными отклонениями от тренда.

Рисунок 1. Естественная убыль населения Российской Федерации

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Figure 1. Natural population decline in the Russian Federation

Source: Federal State Statistics Service (Rosstat)

Рисунок 2. Среднегодовые темпы прироста населения, мир, основные группы стран и Россия, 1950–2020 гг.:

— Россия; – – – мир; –◊– развитые страны; –■– наименее развитые страны; –●– развивающиеся страны, исключая наименее развитые.

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения.

Figure 2. Average annual rate of population growth, world, major country groups and Russia, 1950–2020:

— Russia; – – – world; –◊– developed countries; –■– least developed countries; –●– developing countries, excluding least developed countries.

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Волновые деформации возрастной структуры населения

Количество рождений и смертей во многом зависит от возрастно-половой структуры населения. Помимо общемировой тенденции увеличения доли старших возрастных групп, вызванной снижением рождаемости и увеличением ожидаемой продолжительности жизни, для населения России характерно длительное сохранение волновой деформации возрастной структуры, а также значительных диспропорций половой структуры в старших возрастных группах. Эти деформации были вызваны несколькими демографическими волнами. Волна, которая актуальна для нынешнего населения, — это замена малонаселенных поколений, родившихся во время Великой Отечественной войны, многолюдными поколениями 1950-х и начала 1960-х годов. Дети малонаселенного поколения военного времени родились во второй половине 1960-х- начале 1970-х, внуки — в 1990-х годах. Влияние этой демографической волны, вероятно, сохранится до конца текущего столетия, проявляясь в первую очередь в виде волновых изменений в размерах основных возрастных групп и количестве рождений и браков.

По данным Росстата [11], на начало 2024 года дети в возрасте до 15 лет составляли 17,35% населения Российской Федерации (наименьшее значение — 14,8% — наблюдалось в 2006-2007 годах), в то время как пожилые люди (65 лет и старше) составляли 15,8% (эта доля вновь увеличилась с 2010 года, когда она составляла 12,7%). Для сравнения отметим, что 30 лет назад дети в возрасте до 15 лет составляли 22,7%, а пожилые люди старше 65 лет — 10,6% населения страны.

До недавнего времени коэффициент возрастной зависимости в России снижался, снизившись с 768 человек моложе и старше трудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста в 1992 году до 586 в 2007 году. Это сокращение произошло в основном за счет снижения нагрузки на младшие возрастные группы (с 426 до 256), в то время как снижение нагрузки на старшие возрастные группы было незначительным (с 341 до 326 в 2006 году). После экономически благоприятного периода, известного как “демографический дивиденд”, коэффициент зависимости от возраста начал быстро увеличиваться: до 830 человек моложе (343) и старше (487) трудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста [13][14]. Ожидается, что демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста в будущем продолжит увеличиваться, в основном из-за увеличения числа пожилых людей, что создает новые вызовы для развития систем социальной защиты, здравоохранения и долгосрочного ухода и повышает актуальность мер, направленных на увеличение активного долголетия.

С точки зрения возрастной структуры населения Россия заметно отличается как от общемировых показателей, так и от показателей основных групп стран. Возрастные структуры общей численности населения развитых стран также несколько волнообразны, но в России волны более выражены. Структуры широких возрастных групп более схожи: дети и молодежь до 20 лет составляют 23% населения России и 22% населения развитых стран, пожилые люди 65 лет и старше составляют 16 и 19% соответственно. Тем не менее, население России моложе, и его доля в населении трудоспособного возраста (20-64 года) выше — 61% по сравнению с 59%.

По сравнению с населением мира в целом и развивающимися странами население России старше. Молодые люди в возрасте до 20 лет составляют 33% населения мира и 49% населения развивающихся стран, в то время как люди 65 лет и старше составляют 9 и 4% соответственно.

Молодая возрастная структура мирового населения, особенно в наименее развитых странах, представляет значительный потенциал для роста, который обеспечит увеличение численности населения в ближайшие десятилетия, даже если глобальный уровень рождаемости упадет до уровня простого воспроизводства населения или ниже этого уровня. Напротив, старшая возрастная структура развитых стран в целом и России в частности замедлит рост населения [15][16].

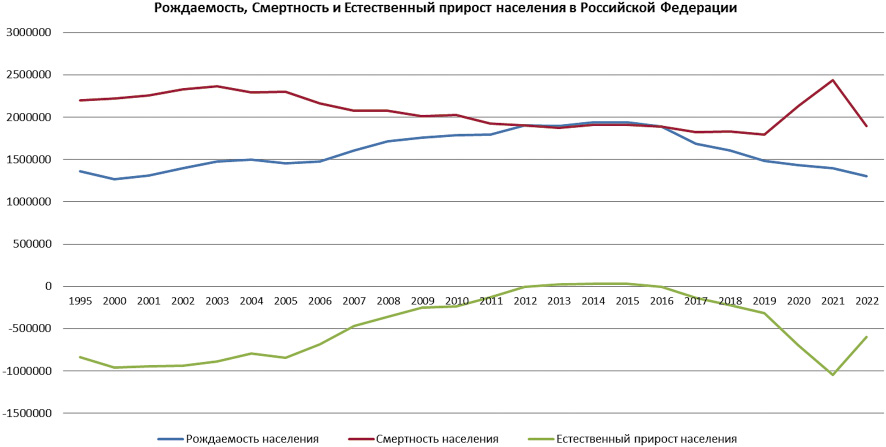

Динамика показателей рождаемости в Российской Федерации носит волнообразный характер

В последние десятилетия в России наблюдались попеременные спады и подъемы числа рождений. Эти колебания связаны частично с волнообразными деформациями возрастной структуры (в частности, с изменениями численности женщин репродуктивного возраста — Рисунок 3), частично с изменениями интенсивности рождаемости и ее возрастного профиля.

Последний наблюдаемый период прироста числа родившихся пришелся на 2000-2014 годы, когда прирост составил почти 1,6 раза (с 1215 тыс. человек в 1999 году до 1913 тыс. человек в 2014 году). Однако этот показатель оставался ниже, чем в 1971-1990 годах (за этот период его максимальное значение составило 2500 тыс. человек в 1987 году). С 2015 года возобновилась тенденция к снижению числа рождений. В 2021 году число рождений сократилась до 1380 тыс. человек, или на 9,6%, что заметно ниже, чем в 2012-2015 годах (более 13%) (Рисунок 4).

В 1999 году общий коэффициент рождаемости [17] упал до самого низкого значения, зарегистрированного в современной России, — 1,157. Уровень, необходимый для простого воспроизводства населения при современных показателях смертности, почти вдвое выше и составляет 2,1 ребенка на женщину.

В 2000-2015 годах общий коэффициент рождаемости увеличился, достигнув к 2015 году 1,777, что примерно соответствует уровню начала 1990-х годов, но на 15% ниже, чем требуется для простого воспроизводства населения. В 2016 году показатель снова начал снижаться, и в 2019 году он снизился до 1,504, что на 15% меньше, чем в 2015 году, и на 28% ниже, чем требуется для простого воспроизводства населения. В 2020 году суммарный коэффициент рождаемости остался практически на том же уровне — 1,505, в 2023 году произошло дальнейшее снижение этого показателя до 1,3 [11] (Таблица.1).

За 2022 год в нашей стране родилось 1306 тысяч малышей, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4. За восемь месяцев текущего года родилось чуть более 850 тысяч детей.

Необходимо учитывать, что порядка 48%, а это почти каждое второе рождение, приходится на долю женщин в возрасте от 30 до 39 лет, а на женщин в возрасте от 20 до 29 лет приходится несколько меньше — порядка 44%. Сейчас бо́льшая часть этой возрастной группы — это рожденные в период существенного демографического спада, это 1990-е годы.

В перспективе до 2030 года это малочисленное поколение входит именно в группу 30-летних, которые сейчас обеспечивают основное число рождений.

В разрезе очередности рождений наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался, а по третьим в последнее время мы наблюдаем рост этого показателя.

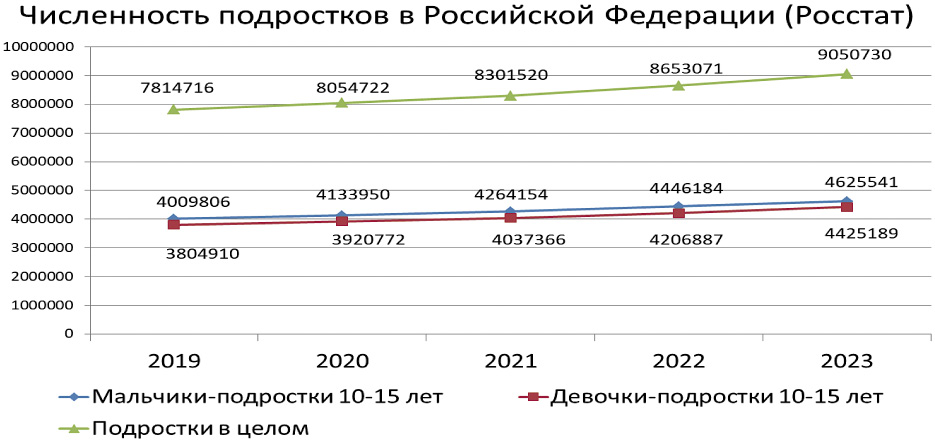

Положительным моментом в демографической тенденции, отражающей репродуктивный потенциал будущих поколений и перспективу повышения рождаемости, является наметившийся в течение последних пяти лет рост численности подростков в Российской Федерации от 7 814 716 в 2019 году до 9 050 730 в 2023 году, причем данная положительная тенденция отмечается как среди мальчиков (от 44009806 в 2019 г. до 4625541 в 2023 г.), так и среди девочек подростков (от 3804910 в 2019 г. до 4425189 в 2023 г.), доля которых всегда составляет 48,5% -48,7% (Рисунок 5).

В глобальном масштабе общий коэффициент рождаемости в Российской Федерации снизился примерно с пяти детей на женщину в 1950-х и 1960-х годах до 2,4 в 2020 году. По этому показателю Россия довольно близка к среднему показателю по развитым странам, несмотря на некоторые отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения от общей тенденции (Рисунок 6).

Суммарный коэффициент фертильности поколений российских женщин, вышедших из детородного возраста, также указывает на снижение, но более умеренное: женщины 1960-1964 годов рождения родили в среднем 1,76 ребенка, женщины 1965-1969 годов рождения — в среднем 1,64. Будущий суммарный коэффициент фертильности женщин, родившихся в 1970-1974 годах, оценивается в 1,60, в 1975-1979 годах — в 1,65, а в 1980-е годы — в 1,73-1,75 ребенка на женщину [19]. Среднее число рождений, рассчитанное для поколений российских женщин 1960-1980 годов рождения, колеблется примерно в тех же пределах: от 1,58 ребенка на женщину 1973 года рождения до 1,86 ребенка на женщину 1960 года рождения [5].

В целом показатели рождаемости, как для условных, так и для реальных поколений в России демонстрируют тенденцию к стабилизации на среднем уровне, типичном для стран с развитой экономикой [ 19; 20]. За весь период с 1960 года общий коэффициент рождаемости в России колебался в минимаксных пределах вариации этого показателя для развитых стран, который за последние два десятилетия составлял от 1,3 до 2,1 рождений на женщину. Снижение суммарного коэффициента рождаемости реальных поколений наблюдалось в этот период во всех развитых странах, и лишь в нескольких таких странах он все еще превышает уровень, необходимый для простого воспроизводства населения в поколениях, недавно завершивших репродуктивный цикл (в Новой Зеландии, Македонии, Ирландии и Соединенных Штатах). В России завершенный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства уже в когортах 1955-1959 годов рождения.

Рисунок 3. Численность женщин репродуктивного возраста ы Российской Федерации по данным Росстата

Figure 3. Number of women of reproductive age in the Russian Federation according to Rosstat data

Рисунок 4. Рождаемость, смертность и Естественный прирост населения в Российской Федерации по данным Росстата

Figure 4. Birth rate, mortality rate and natural population growth in the Russian Federation according to Rosstat data

Таблица 1. Возрастные коэффициенты рождаемости

Table 1. Age-specific fertility rates

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет | Суммарный коэффициент рождаемости | ||||||||

Моложе 20 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 15–49 | ||

2010 | 27,0 | 87,5 | 99,2 | 67,3 | 30,0 | 5,9 | 0,3 | 47,8 | 1,567 |

2015 | 24,0 | 90,0 | 112,6 | 83,0 | 39,8 | 8,3 | 0,4 | 54,6 | 1,777 |

2019 | 14,7 | 74,8 | 91,2 | 71,6 | 38,7 | 8,9 | 0,5 | 42,8 | 1,504 |

2020 | 14,1 | 73,6 | 92,6 | 70,8 | 39,2 | 9,2 | 0,6 | 41,8 | 1,505 |

2021 | 13,5 | 70,6 | 94,8 | 71,0 | 40,1 | 9,5 | 0,6 | 41,0 | 1,505 |

2022 | 13,4 | 65,7 | 90,1 | 65,4 | 37,6 | 9,3 | 0,6 | 37,8 | 1,416 |

Рисунок 5. Численность подростков в Российской Федерации по данным Росстата

Figure 5. Number of teenagers in the Russian Federation according to Rosstat data

Рисунок 6. Общий коэффициент рождаемости, мир, основные группы стран и Россия, 1950-2020 гг.

— Россия; – – – мир; –◊– развитые страны; –■– наименее развитые страны; –●– развивающиеся страны, исключая наименее развитые.

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения.

Figure 6. Crude birth rate, world, major country groups and Russia, 1950–2020:

— Russia; – – – world; –◊– developed countries; –■– least developed countries; –●– developing countries, excluding least developed countries.

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Динамика показателей материнской смертности в Российской Федерации

В условиях стабильно низкой рождаемости и естественной убыли населения особое значение приобретает стратегия сохранения населения за счет снижения смертности и увеличения продолжительности здоровой жизни.

В течение последних 30 лет в Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к снижению показателя материнской смертности.

Самый низкий показатель материнской смертности в Российской Федерации зафиксирован в 2017 году — 8,8 на 100 тыс. родившихся живыми [10][11]. В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 показатель критически возрос до 34,5 на 100 тыс. родившихся живыми в 2021 году, отбросив нас во времени к началу XXI века (2002-2003 г). Однако, важно отметить, что после завершения пандемии, показатель материнской смертности снизившись на 64% до 13,3 на 100 000 родившихся живыми в 2023 году, не достиг уровня показателей до начала пандемии (8,0 -10,0 на 100 тыс. родившихся живыми).

По данным Росстата в 2019 г. не были зарегистрированы случаи материнской смерти в 32 субъектах Российской Федерации. Это наивысший показатель в этом столетии. В период пандемии COVID-19 количество субъектов, в которых отсутствовала материнская смертность, закономерно сократилось и составило в 2020 г. — 25 субъектов, в 2021 году — 14 субъектов [23]. После пандемии этот показатель возрос до 20 субъектов в 2022 и 2023 годах соответственно, но пока не достиг уровня, регистрировавшегося в стране до начала пандемии.

Низкий показатель материнской смертности — 10,0 и менее на 100 тыс. родившихся живыми, соответствующий уровню показателя в экономически развитых странах, зафиксирован в 2019 году в 22 регионах показатель, после пандемии в 2022 году — в 19 субъектах, в 2023 году — в 17 субъектах РФ [11][23].

В структуре МС (по данным Росстата) доля непрямых причин материнской смерти увеличилась с 26,0% в 2018 г. до 29,1% в 2019 г., в период пандемии она возросла до 46,6% в 2020 году и 80,3% в 2021 году, а затем снизилась до 51,8% в 2022 году, сохраняя высокий уровень по сравнению с периодом до пандемии. Доля прямых акушерских причин соответственно снизилась с 74,0% до 48,2% [11].

В структуре прямых акушерских причин доминирующее положение занимает материнская смертность от акушерских кровотечений, тромбоэмболии и преэклампсии. По данным Росстата, в 2022 году в структуре причин материнской смертности I место занимают экстрагенитальные заболевания (51,8%; 88/170); на II месте — акушерские кровотечения (9,4% (16/170)); III место разделили акушерская эмболия и преэклампсия (8,2%; 14/170) и 5,8% (10/170) соответственно) [10].

Неблагоприятным является дальнейший рост показателя материнской смертности среди сельского населения (на 12,0% за последние 3 года), который превышает аналогичный показатель среди городских жительниц в среднем на 20,9%.

В 2022 г. (по данным Росстата) отмечается рост показателей материнской смертности от преэклампсии и эклампсии (от стабильного показателя 3,7% в 2019 г.; 3,9% 2020 г. и 3,3% 2021 г. до 5,8% в 2022 г.); снижение показателя МС от кровотечения с 11,2% в 2019 году до 2,6% в 2021 году, и увеличение показателя до 9,4% в 2022 году; снижение показателя МС от эмболии околоплодными водами с 13,4% в 2019 году до 8,23% в 2022 году; снижение показателя МС от разрыва матки с 23% в 2019 году до 2,9% в 2021 году с последующим ростом до 15,8% в 2022 году [11].

Необходимо отметить значимое снижение МС от абортов и внематочной беременности с 4,5% в 219 году до 2,9% в 2022 году, в том числе от абортов вне лечебных учреждений до 1,1% [11].

Доля непредотвратимых случаев материнской смерти в 2023 г. увеличилась и составила 69,0% (в 2022 г. — 57,8%). Удельный вес предотвратимых и условно предотвратимых случаев снизился с 42,2% в 2022 г. до 31,0% в 2023 г [11].

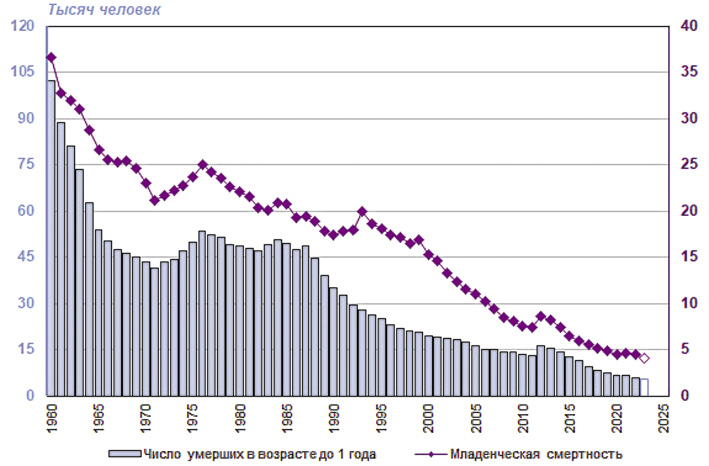

Устойчивое снижение показателя младенческой смертности в Российской Федерации

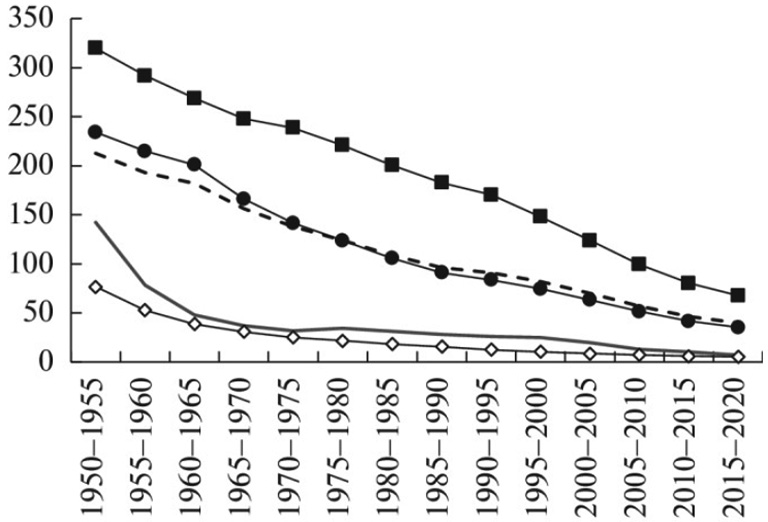

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России до недавнего времени обеспечивалось в основном за счет снижения детской смертности. За последние тридцать лет детская смертность в возрасте до 5 лет снизилась с 21% в 1990 году до 4,5% в 2023 году (Рисунок 7). Младенческая смертность, несмотря на некоторые колебания, связанные в основном с переходом на международные критерии живорождения, также снизилась: в 2020 году она составила 4,5% по сравнению с 18-19% в конце 1980-х и 15% в 2000 году. Во многом это было связано с успехами в снижении неонатальной (в течение первого месяца после рождения), в первую очередь ранней неонатальной (в течение первых 7 дней после рождения) смертности. Существует потенциал для дальнейшего снижения младенческой смертности за счет снижения чрезмерно высоких в настоящее время показателей постнеонатальной (в течение 2-12 месяцев после рождения) и поздней неонатальной (в течение 8-27 дней после рождения) смертности по сравнению с современной тенденцией [19].

По оценкам ООН, уровень детской смертности в России в последние годы был лишь немного выше среднего показателя по развитым странам и значительно ниже среднемирового [14][15] (Рисунок 8).

Снижение коэффициента младенческой смертности в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года наблюдалось в 53 из 85 регионов-субъектов Российской Федерации [22].

Рисунок 7. Число умерших в возрасте до 1 года (тысяч человек) и коэффициент младенческой смертности (умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), Россия, 1960–2023* годы

* 2023 год — оценка по данным за январь-июнь в пересчете на год

Источник — Демографические итоги I полугодия 2023 года в России по данным Института демографии НИУ ВШЭ имени А.Г. Вишневского [23].

Figure 7. Number of deaths under 1 year of age (thousands of people) and infant mortality rate (deaths under 1 year of age per 1000 live births), Russia, 1960–2023*

* 2023 — estimate based on January-June data, converted to an annual rate

Source — Demographic results of the first half of 2023 in Russia according to the Institute of Demography of the A.G. Vishnevsky National Research University Higher School of Economics [23].

Рисунок 8. Детская смертность, мир, основные группы стран и Россия, 1950–2020 гг.:

— Россия; – – – мир; –◊– развитые страны; –■– наименее развитые страны; –●– развивающиеся страны, исключая наименее развитые.

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения.

Figure 8. Child mortality, world, major country groups and Russia, 1950–2020:

— Russia; – – – world; –◊– developed countries; –■– least developed countries; –●– developing countries, excluding least developed countries.

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Заключение

Вопросы поддержки рождаемости, материнства и детства в Российской Федерации являются безусловным приоритетом государственной политики. Это прямо закреплено в Конституции Российской Федерации, красной нитью проходит через все национальные проекты, государственные программы, другие стратегические документы.

Программа Развития Перинатальных Центров, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2013 года, позволила качественно снизить показатели материнской и младенческой смертности в нашей стране. Эти благоприятные тенденции необходимо сохранять и преумножать.

В Российской Федерации на государственном уровне выстроена стройная, целостная система поддержки детей — от беременности матери до начала взрослой жизни ребенка. Реализуются национальный проект «Демография», проект «Десятилетие детства».

С 1 июля 2023 года по поручению Президента Российской Федерации практически во всех субъектах Российской Федерации реализуются региональные программы по повышению рождаемости, которые разработаны с учетом особенностей регионов.

К числу поддерживающих мер относятся, прежде всего, материнский капитал, прямых аналогов которого нет нигде в мире, целый комплекс пособий для семей с детьми, и возможность оформить семейную ипотеку. В дополнение к федеральному материнскому капиталу в 72 субъектах был введен региональный материнский капитал, которым предоставляется преимущество при рождении третьих и последующих детей. Размер регионального материнского капитала варьируется в среднем по регионам от 150 до 250 тыс. рублей.

К дополнительным мерам поддержки пособие по беременности и родам, единовременная выплата на ребенка при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое могут получать не только родители, но и любой родственник, который ухаживает за ребенком, пособие на первого ребенка до достижения трех лет, пособие на третьего ребенка и всех последующих; семьи с детьми могут воспользоваться программой «Семейная ипотека» со ставкой до 6% годовых, при этом многодетные семьи, которые оформили ипотечный кредит, могут получить от государства до 450 тыс. рублей на его погашение; меры поддержки нуждающихся семей, в том числе единое пособие, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка призывника.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Демография» женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и безработные мамы дошкольников бесплатно повышают квалификацию, а проходят переобучение и могут бесплатно получить новую специальность. Расширяется сеть и инфраструктура детских дошкольных учреждений. а время реализации нацпроекта открыто более 1670 — на 244 тыс. мест.

В трех субъектах Российской Федерации (Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях) 1 сентября 2023 года был запущен пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. В его мероприятия вовлечены сразу 18 федеральных органов исполнительной власти, органы власти субъектов Федерации, муниципальные образования, а главное — сами жители.

2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Семьи. В перечне поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации предусмотрено разработать национальный проект «Семья», обеспечивающий устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения Российской Федерации, формирование и развитие инфраструктуры детства, в том числе охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, повышение доступности для семей, имеющих детей, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

Задачи социальной защиты и поддержания прочной основы репродуктивных планов населения нашей страны будут обеспечиваться устойчивой и долгосрочной системой мер социальной поддержки семей с детьми.

В Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставлена задача повышения суммарного коэффициента рождаемости с 1,3 до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.

Решение проблемы бесплодных браков в Российской Федерации признано государством приоритетной задачей для обеспечения здорового воспроизводства населения, и поэтому ежегодно выделяются значительные бюджетные средства для проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В отличие от других инициатив, социальные выгоды от применения ВРТ могут стать очевидными только в долгосрочной перспективе. По данным научных исследований, для компенсации затрат на одного жителя страны, рожденного с использованием репродуктивных технологий, в среднем требуется 13,04±0,24 лет, чтобы эти средства вернулись в государственную казну. В то же время, подсчитано, что каждая программа ВРТ приносит значительную экономическую пользу, поскольку будущие налоговые поступления от новых граждан превышают затраты на их рождение в 57 раз.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2023 году оплачено 108,5 тыс. циклов ВРТ, из которых проведено более 93 тыс. полных циклов ЭКО. Общее число процедур в 2023 году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 5,3%.

Таким образом, для дальнейшего устойчивого повышения рождаемости и естественного прироста населения необходим комплекс мер государственной политики в сфере охраны материнства и детства, включающий внедрение новых технологий здоровьесбережения и охраны репродуктивного здоровья наших граждан, в том числе национальные скрининги, профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и диспансерное наблюдение, высокотехнологичная медицинская помощь, разработка и внедрение инноваций в области лечения заболеваний репродуктивной системы и лекарственного обеспечения.

Прогнозные расчеты показывают, что даже относительно небольшой, но устойчивый рост рождаемости может существенно повлиять на возрастную структуру и будущую численность населения нашей страны.

Список литературы

1. Порфирьев Б.Н. Сохранение населения России: проблемы, задачи, решения. Научный доклад Института экономического прогнозирования Россий ской академии наук. Москва: ArtikPrint; 2022.

2. Аганбегян А.Г. Как восстановить целостность народа России. Народонаселение. 2021;24:4-18. https://doi.org/10.19181/население.2021.24.2.1

3. Аганбегян А.Г. Сохранение населения России под вопросом. Народонаселение. 2018;21:4–13. https://doi.org/10.26653/1561-7785-2018-21-4-01

4. Рязанцев, С.В., Мирязов, Т.Р. Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки. ДЕМИС. Демографические исследования. 2021; 1(4): 5-19. https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1

5. Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, показатели. Национальный демографический доклад — 2020. Под ред. С.В. Рязанцева. М.: Объединенная редакция. — 155 с. https://doi.org/10.25629/HC.2020.13.01

6. Макаров В.Л., Ильин Н.И., Бахтизин А.Р., Хабриев Б.Р. Национальная сила стран мира: оценка и прогноз [Электронный ресурс]. Экономические стратегии. 2022; 6(186): с. 38–51. https://doi.org/10.33917/es-6.186.2022.38-51

7. Россия перед лицом демографических вызовов. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. Под ред. А.Г. Вишневского и С.Н. Бобылева. М.: PROON, 2009. — 208 с. http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008.html

8. Вишневский, А. Г. Время демографических перемен: избр. ст. Под ред. А. Г. Вишневский; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 517 с. https://id.hse.ru/books/151154091.html

9. Вишневский А. Г., Щербакова Е. М. Новый этап демографических изменений: предупреждение экономистам. Russian Journal of Economics. 2018; 4: 229-248. https://doi.org/10.3897/j.ruje.4.30166

10. Здравоохранение в России. 2023: Стат.сб./Росстат. — М., 2023. — 179 с. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2023.pdf

11. Демография. Отчет Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 2024. https://rosstat.gov.ru/folder/12781

12. World Population Prospects 2024. United Nations. Department of Economic and Social Aff airs. Population Division. 2024. — 69 р. https://population.un.org/wpp

13. Global Population Growth and Sustainable Development. United Nations. Department of Economic and Social Aff airs. Population Division. 2021. — 124 р. https://www.un.org/development/desa/pd/content/global-population-growth

14. Why population growth matters for sustainable development, Policy brief No. 130. United Nations. Department of Economic and Social Aff airs. Population Division. 2022. — 4 р. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2022_policy_brief_population_growth.pdf

15. The impact of population momentum on future population growth, Population Facts, No. 2017/4, United Nations. Department of Economic and Social Aff airs. Population Division. 2017. — 2р. https://population.un.org/wpp/Publications/Files/PopFacts_2017-4_Population-Momentum.pdf

16. Архангельский В.Н., Зинькина Ю.В., Шульгин С.Г. Возрастная структура как фактор будущей динамики численности населения. Народонаселение. 2018;21:18–33. https://doi.org/10.26653/1561-7785-2018-21-2-02

17. Соботка Т., Лутц В. Коэффициент суммарной рождаемости дает политикам дезориентирующие сигналы: не следует ли отказаться от использования этого показателя? Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2021; 15(4): 444-471. https://ej.hse.ru/data/2012/03/25/1265527017/15_04_04.pdf

18. Anderson B. Predicting low fertility: refl ections on plausibility and the application of hypotheses. Demogr. Obozr. 2014;1:57–105. https://www.researchgate.net/publication/278028453_Projecting_Low_Fertility_Some_Thoughts_about_the_ Plausibility_of_Assumptions

19. Захаров С.В. Население России 2020 год: Ежегодный демографический отчет. Москва: Изд. Дом высшей школы. Шк. Экономики; 2023. https://id.hse.ru/books/565191897.html

20. Андреев Е. М. Действительно ли ожидаемая продолжительность жизни при рождении является наилучшим измерителем уровня смертности населения? Демографическое обозрение. — 2021;8(2):6-26. https://doi.org/10.17323/demreview.v8i2.12780

21. Улумбекова Г., Гиноян А., Петрачков И. Эпидемия COVID-19 и ответные меры служб здравоохранения в разных странах. Демография. Обзор. 2020;7:121-142. https://doi.org/10.17323/demreview.v7i2.11140

22. Щербакова Е.А. Демографические итоги I полугодия 2023 года в России. Часть II. Демоскоп Weekly. — 2023; 1001 — 1002. https://www.demoscope.ru/weekly/2023/01001/print.php

23. Филиппов О.С., Гусева Е.В. Материнская смертность в Российской Федерации в 2019 г.. Проблемы репродукции. 2020;26(6-2):8-26. https://doi.org/10.17116/repro2020260628

Об авторах

Е. Г. КотоваРоссия

Котова Евгения Григорьевна — заместитель Министра

Рахмановский переулок, д. 3, г. Москва, 127051

Телефон: +7 (495) 627 24 00

Ю. А. Семенов

Россия

Семенов Юрий Алексеевич — доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, директор

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: + 7 (343) 371 87 68

Л. И. Кузьмина

Россия

Кузьмина Лариса Игоревна — советник департамента по вопросам экономической и социальной политики

ул. Добролюбова, д. 11, Екатеринбург, 620014

Рабочий телефон: +7 (343) 378 90 62

О. А. Мелкозерова

Россия

Мелкозерова Оксана Александровна — доктор медицинский наук, доцент, заместитель директора по научной работе

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7 (343) 371 87 68

Н. В. Башмакова

Россия

Башмакова Надежда Васильевна — профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, Главный акушер-гинеколог

ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: 7 (343) 232 50 55

Рецензия

Для цитирования:

Котова Е.Г., Семенов Ю.А., Кузьмина Л.И., Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В. Демографические вызовы в контексте государственной политики Российской Федерации в сфере охраны материнства и детства. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(2):10-23. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-10-23

For citation:

Kotova E.G., Semenov Yu.A., Kuzmina L.I., Melkozerova O.A., Bashmakova N.V. Demographic challenges in the context of the state policy of the Russian Federation in the sphere of maternity and childhood protection. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(2):10-23. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-2-10-23