Перейти к:

Предиктивные инструментальные маркеры несостоятельности тазового дна у первородящих женщин

https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-41-50

Аннотация

Введение. Пролапс тазовых органов, недержание мочи и кала и сексуальная дисфункция объединены термином «дисфункция тазового дна», основными причинами которой являются беременность и роды, что приводит к снижению силы мышц тазового дна и увеличению частоты недержания мочи. Исследования показывают, что стрессовое недержание мочи во время беременности возникает у значительной части женщин, и эти проблемы могут сохраняться и прогрессировать в послеродовом периоде, особенно у тех, кто перенес травмы во время родов. Кроме того, женщины с осложнениями во время беременности и родов испытывают более выраженные проявления сексуальной дисфункции и задержку возобновления половой жизни. Все эти факторы указывают на необходимость раннего скрининга и диагностики дисфункции тазового дна у женщин в период беременности для улучшения качества жизни и предотвращения последующих осложнений. Цель исследования. Выявить предиктивные ультразвуковые маркеры несостоятельности тазового дна у первородящих женщин после родоразрешения per vias naturales на дородовом этапе. Материал и методы. Проведено проспективное когортное сравнительное исследование 40 женщин репродуктивного возраста до родов и через 6-8 недель после родоразрешения per vias naturales в затылочном предлежании плода. Основную группу составили 18 женщин, у которых по окончанию позднего послеродового периода сохранялись симптомы дисфункции тазового дна, в контрольную группу были включены 22 женщин без клинических проявлений. Всем пациентам до родов и через 6-8 недель после родоразрешения выполнено гинекологическое исследование с проведением перинеометрии, ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза. Результаты. В группе женщин, у которых наблюдались клинические проявления дисфункции тазового дна, было отмечено снижение тонуса мышц тазового дна через 6-8 недель после родов. У этих женщин часто регистрировались нарушения мочеиспускания, включая учащённое мочеиспускание и стрессовое недержание мочи. В ходе инструментального исследования было выявлено, что уже в III триместре беременности происходили изменения уретровезикального угла по данным ультразвукового исследования, а также наблюдалось уменьшение размера сухожильного центра промежности и изменение параметров толщины пучков мышцы bulbospongiosus. Заключение. Неинвазивные диагностические методы могут установить риски недостаточности тазового дна ещё в период беременности, что впоследствии позволит своевременно начать лечение тазовых дисфункций у женщин репродуктивного возраста. Активное выявление таких пациенток будет способствовать уменьшению числа хирургических вмешательств и улучшению качества жизни женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова

Для цитирования:

Варламова А.Л., Михельсон А.А., Лазукина М.В., Нестерова Э.А., Константинова Е.Д., Маслакова Т.А. Предиктивные инструментальные маркеры несостоятельности тазового дна у первородящих женщин. Вестник охраны материнства и младенчества. 2025;2(1):41-50. https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-41-50

For citation:

Varlamova A.L., Mikhelson A.A., Lazukina M.V., Nesterova E.A., Konstantinova E.D., Maslakova T.A. Predictive instrumental markers of pelvic floor dysfunction in primiparous women. Bulletin of maternal and child care. 2025;2(1):41-50. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-41-50

Введение

Пролапс тазовых органов (ПТО), недержание мочи (НМ), недержание кала и сексуальная дисфункция объединяют под общим термином «дисфункция тазового дна» (ДТД) [1]. Основной причиной этой дисфункции являются беременность и роды, проявления которой могут наблюдаться уже в этот период, часто оставаясь актуальными и в послеродовом периоде, нередко с течением времени они могут прогрессировать [2].

Стрессовое недержание мочи (СНМ) во время беременности наблюдается у 40% женщин, при этом гормональные изменения и давление матки вместе с весом плода негативно сказываются на состоянии мышц тазового дна, что приводит к снижению их силы и функциональности сфинктера уретры [3–4]. По мере увеличения срока беременности частота и выраженность недержания мочи увеличиваются, что снижает общее качество жизни беременных женщин, а также сила мышц тазового дна может снижаться на 22–35% начиная с 20 недели и продолжаться до шести недель после родов [5–6].

По нашим данным, в течение первых четырех месяцев после родов женщины, получившие травмы промежности во время родов, включая разрывы 1 и 2 степени и эпизиотомию, значительно чаще жаловались на учащенное мочеиспускание и НМ при физической активности по сравнению с контрольной группой, у которой не было осложнений в ходе второго периода родов. В частности, случаи учащенного мочеиспускания составили 70% против 40%, а НМ при нагрузке — 76,7% против 40% соответственно, что подтверждается статистической значимостью (p<0,05) [7]. Также следует отметить, что НМ, возникшее во время беременности, ассоциируется с повышенным риском его возникновения в послеродовом периоде и в дальнейшем, в отличие от женщин, не испытывающих подобных проблем во время беременности [8].

Около 29% женщин восстанавливают свою сексуальную жизнь через четыре недели после вагинальных родов, в то время как этот показатель для женщин, перенесших кесарево сечение, составляет 37% [9]. При этом исследования не обнаруживают значительных различий в сексуальной дисфункции в зависимости от метода родоразрешения. Женщины, столкнувшиеся с осложнениями во время беременности или родов, чаще испытывают диспареунию и начинают заниматься сексом позже, чем те, кто не имел таких осложнений [10].

M.E. Lockhart и соавт. [10] провели исследование анатомических изменений тазового дна у первородящих женщин до и после родов, используя динамическую магнитно-резонансную томографию (МРТ) с целью выявления изменений, связанных с планированием беременности с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Через шесть месяцев после родов исследуемым пациенткам провели повторное МРТ, на котором были зафиксированы разрывы мышцы levator ani, не наблюдавшиеся до беременности, а также отмечено увеличение степени опущения тазовых органов после родов.

В исследовании H. Van Geelen и соавт. [11] использовались визуальные методы, такие как МРТ и ультразвуковое исследование (УЗИ) тазового дна, для оценки влияния беременности и родов на функцию тазового дна. Было установлено, что беременность, особенно первая, сопровождается опущением шейки мочевого пузыря, повышенной подвижностью шейки мочевого пузыря, опущением тазовых органов, снижением силы мышцы леватора и уменьшением сопротивления уретры, причем эти изменения становятся более выраженными после влагалищных родов, в то время как кесарево сечение не обеспечивает полной защиты от ПТО. УЗИ считается одним из самых информативных и доступных способов диагностики ДТД.

Falkert A. и соавт. провели трехмерное УЗИ тазового дна у первородящих женщин через два дня после родов. В результате все биометрические показатели щели леваторов оказались значительно выше у женщин, у которых прошли естественные роды, по сравнению с теми, кто родил путем кесарева сечения. При этом не было выявлено существенного влияния материнских характеристик, таких как возраст и индекс массы тела, а также различных акушерских факторов, включая продолжительность второго периода родов, эпизиотомию и травмы, на размеры щели леваторов в послеродовом периоде, даже у женщин, родивших естественным путем. У женщин, у которых развилось послеродовое СНМ, был отмечен значительно больший средний поперечный диаметр щели леваторов и ее площадь при выполнении пробы Вальсальвы [12].

По нашим данным, в течение первых четырех месяцев после родов основная группа, состоящая из женщин, получивших травмы промежности во время родов, включая разрывы промежности 1 и 2 степени и эпизиотомию, продемонстрировала значительно более выраженные отклонения угла α и угла β при натуживании по сравнению с контрольной группой, у которой не было осложнений во втором периоде родов. В частности, углы составили 4,67±2,6° против 2,65±1,1° и 11,93±7,1° против 7,10±4,7° соответственно, с достоверностью (p<0,05) [6].

Учитывая немногочисленные исследования, подчеркивается необходимость проведения скрининга для выявления факторов риска и симптомов ДТД у женщин уже в период беременности, основываясь на состоянии структур тазового дна в этот период.

Цель исследования — выявить предиктивные ультразвуковые маркеры несостоятельности тазового дна у первородящих женщин после родоразрешения per vias naturales на дородовом этапе.

Материалы и методы

Проведено проспективное когортное сравнительное исследование 40 женщин репродуктивного возраста (от 18 до 38 лет) до родов и через 6–8 недель после родоразрешения per vias naturales в затылочном предлежании плода на базе ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» в период с 2023 по 2024 г.

Пациентки, вошедшие в исследование, были разделены на 2 группы. В основную (1-ю) группу включены 18 женщин, у которых по окончанию позднего послеродового периода сохранялись симптомы ДТД.

В контрольную (2-ю) группу вошли 22 женщины с отсутствием симптомов ДТД через 6–8 недель после родов. Все пациентки подписали письменное информированное согласие на участие в настоящем исследовании.

Исследование проводилось в два этапа — до родоразрешения и через 6–8 недель по окончании позднего послеродового периода.

Всем женщинам проведено комплексное обследование, включавшее сбор жалоб и анамнеза, физикальный осмотр, осмотр на гинекологическом кресле, дополнительные диагностические исследования, такие как перинеометрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) тазового дна, а также урофлоуметрия.

Для выявления уродинамических дисфункций и оценки их влияния на качество жизни все пациентки прошли онлайн-анкетирование, созданное на базе Google-форм, включившее в себя опросники ICIQ–SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form) и опросник по здоровью (русская версия King’s Health Questionnaire, 1993).

Гинекологический осмотр был дополнен пальпаторной оценкой тонуса мышц промежности, для объективизации которого применялась 5-балльная шкала Оксфорда. Для оценки силы мышц тазового дна всем пациенткам проводилась перинеометрия с использованием пневматического (цифрового) перинеометра-тренажера iEASE XFT-0010 (Китай). По принципу биологической обратной связи пациентки были обучены правильному сокращению и напряжению промежностных мышц без включения в работу мышц верхнего пресса, что позволяет исключить повышение внутрибрюшного давления. Измерение силы мышц промежности было выполнено трехкратно длительностью 10 с с последующим расслаблением на 10 с, также проводилась оценка максимального времени сокращения данной группы мышц. Показатели силы сокращений мышц оценивались в миллиметрах ртутного столба.

С целью оценки анатомических особенностей тазовой диафрагмы всем женщинам проводилось УЗИ органов малого таза на аппарате Voluson E8 (General Electric Medical Systems, США) c применением конвексного датчика C1-5-RS и влагалищного E8C-RS — с целью уточнения анатомических особенностей тазовой диафрагмы у каждой женщины. УЗИ органов малого таза с исследованием тазового дна позволяет изучить геометрию органов малого таза: уретры, мочевого пузыря, влагалища, наружного и внутреннего анальных сфинктеров, структуру тазовых мышц. В статическом и динамическом положении (проба Вальсальвы) оценивали следующие показатели: высоту и степень выраженности сухожильного центра промежности, топографию и размеры мышц, составляющих тазовую диафрагму, длину и ширину уретры; угол α — отклoнение уретры от вертикальной оси таза (норма 19–23°) и его отклонение; угол β — угол между урeтрой и задней стенкой мочевого пузыря (норма 54–110°) и его отклонение,

Всем женщинам в качестве скринингового неинвазивного метода диагностики нарушения функции мочевыделения проводилась урофлоуметрия, при которой оценивались средняя и максимальная скорости потока и выделенный объем мочи.

Обработка статистических данных проводилась на базе Microsoft Excel 2019, Statistica 12.0. Для показателей, описывающих качественные признаки, указывали абсолютное значение и относительную величину в процентах. Для проверки статистических гипотез использовали критерий χ-квадрат. Проверку статистических гипотез об отсутствии межгрупповых различий осуществляли с помощью критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

У пациенток первой группы средний возраст составил 28,34±3,21 лет, у пациенток второй группы средний возраст 23,15±2,44 лет (p<0,05). Таким образом отмечено, что возраст женщин с симптомами ДТД был достоверно больше, чем возраст женщин без жалоб.

Масса тела женщин на момент исследования составила 73,4±6,36 и 74,8±7.63 кг в 1 и 2-й группах, при среднем росте пациенток 164,6±5,5 и 166,1±6,7 см в 1 и 2-й группах соответственно. Индекс массы тела составил 27,80±3,1 кг/м² в основной группе пациенток и 26,54±2,6 кг/м² — в контрольной (p>0,05). Соответственно женщины исследуемых групп были сопоставимы по антропометрическим данным.

В сроке гестации 37 недель и более пациентки 1-ой и 2-ой групп предъявляли жалобы на подтекание мочи в 38.9 % (7/18) и 22.7% (5/22) соответственно (p>0,05), тогда как по окончании послеродового периода пациентки 1-ой группы статистически значимо чаще предъявляли жалобы на подтекание мочи 66.7% (12/18) чем пациентки 2-ой группы 36,4% (8/22) (p<0,05). Частое мочеиспускание в сроке доношенной беременности встречалось у 55,6% (10/18) женщин 1-ой группы, 59,1% (13/22) — 2-ой группы (p>0,05), в то время как после родов данный показатель снизился в обеих группах — в 27.8% (5/18) у женщин 1-ой группы и 31.2% (7/22) у женщин 2-ой группы (p>0,05). До родов жалобы на боль и дискомфорт при мочеиспускании предъявляли 16.7% (3/18) женщин 1-ой группы и 13,7% (3/22) женщин 2-ой группы (p>0,05), после родов жалобы на боль и дискомфорт при мочеиспускании беспокоил 5.6% (1/18) женщин 1-ой группы и 9.1% (2/22) женщин 2-ой группы (p>0,05).

Статистически значимо чаще пациентки 1-ой группы предъявляли жалобы на давление в нижней части живота как до родов в 33,3% (6/18) против 18.2% (4/22), так и в послеродовом периоде в 55,6% (10/18) против 31.8% (7/22) (p<0,05). Ощущение инородного тела во влагалище беспокоило только 1 пациентку 1-ой группы — 5,6% (p>0,05).

Статистически значимой была частота отхождения газов вне контроля у пациенток 1-ой группы до родов 33.3% (6/18) и после родов 55.5% (10/18), чем среди пациенток 2-ой группы до родов 18.2% (4/22) и после родов 27.3% (6/22) (p<0,05).

Через 6–8 недель после родов чаще боль при половом акте испытывали женщины 1-ой группы — 44,4% (8/18), чем пациентки 2-ой группы 22.7% (5/22) (p<0,05). Чувство жжения во влагалище при половом акте встречалось в 27.8% (5/18) 1-ой группы и 18.2% (4/22) 2-ой группы (p>0,05).

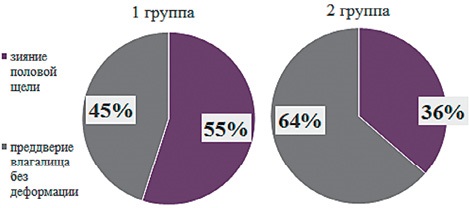

Среди всех исследованных женщин зияние половой щели выявлено у 18 (45%) пациенток (рис. 1). Из них среди пациенток основной группы у 10 (55,5%), тогда как в контрольной группе пациенток зияющая половая щель диагностирована у 8 (36,4%).

Рисунок 1. Зияние половой щели (%)

Figure 1. Gaping of the genital slit (%)

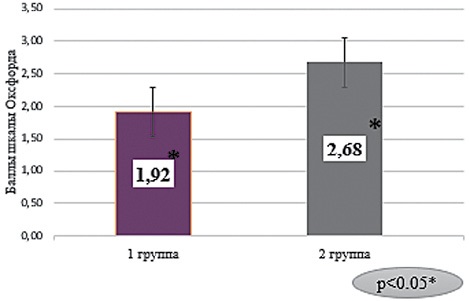

Гинекологический осмотр был дополнен пальпаторной оценкой тонуса мышц промежности, для объективизации которого применялась 5-балльная шкала Оксфорда (рис. 2). У женщин 1-й группы сила мышц тазового дна при оценке по шкале Оксфорда через 2 месяца была статистически значимо ниже, чем у пациенток 2-й группы, — 1,92±0,82 балла против 2,68±0,76 балла (p<0,05).

Рисунок 2. Тонус мышц тазового дна при оценке по шкале Оксфорда

Figure 2. Pelvic floor muscle tone as assessed by the Oxford scale

Показатели перинеометрии были статистически значимо ниже у женщин 1 группы как до родов, так и через 6–8 недель после родов по сравнению с женщинами 2 группы (таблица 1).

Таблица 1. Параметры оценки тонуса мышц тазового дна у пациенток основной группы и контрольной группы до родов и через 6–8 недель после родов

Table 1. Parameters for assessing the tone of the pelvic floor muscles in patients of the main group and the control group before childbirth and 6–8 weeks after childbirth

Показатели | 1 группа (n=18) | 2 группа (n=22) | p-уровень |

Давление, при проведении перинеометрии до родов, мм.рт.ст. | 62,28 ±6,41 | 72,33 ±5,40 | < 0,001* |

Давление, при проведении перинеометрии после родов, мм.рт.ст. | 60,17 ±6,02 | 66,75 ±5,40 | 0,005* |

Значения параметров, полученных при проведении УЗИ, представлены в таблице 2. У пациенток 1 группы толщина сухожильного центра промежности до родов составила 8,81±1,18 мм, что было статистически значимо меньше, чем у женщин 2 группы 12,43±0,76 мм (p<0,001). Параметры толщины пучков m. bulbospongiosus справа и слева среди женщин 1 группы были достоверно меньше, чем у пациенток 2 группы — 12,73±2,08 мм против 14,17±0,93 мм (p=0,018). До родов параметры толщины мышечных пучков m. puborectalis справа и слева были сопоставимы у женщин с тазовыми и уродинамическими дисфункциями 7,29±0,79 мм в сравнении с группой женщин без данных нарушений 7,91±0,54 (p=0,073).

Таблица 2. Показатели ультразвукового исследования тазового дна и нижних мочевыводящих путей до родов и через 6–8 недель после родов у женщин в основной и контрольной группах

Table 2. Indicators of ultrasound examination of the pelvic floor and lower urinary tract before delivery and 6–8 weeks after delivery in women in the main and control groups

Показатели | 1 группа (n=18) | 1 группа (n=22) | p-уровень |

Толщина сухожильного центра до родов, мм | 8,81±1,18 | 12,43±0,76 | <0,001 |

Толщина сухожильного центра после родов, мм | 7,34 ±1,31 | 10,29 ±0,72 | <0,001 |

Толщина m. bulbospongiosus среднее до родов, мм | 12,73±2,08 | 14,17±0,93 | 0,018 |

Толщина m. bulbospongiosus среднее после родов, мм | 8,62±1,10 | 13,26 ±1,26 | < 0,001 |

Толщина m. puborectalis среднее до родов,мм | 5,86±1,11 | 6,23±1,18 | 0,073 |

Толщина m. puborectalis среднее после родов,мм | 5,38±0,94 | 7,33 ±0,55 | < 0,001 |

Длина уретры в покое до родов, мм | 32,22±4,12 | 35,63±3,38 | 0,033 |

Длина уретры в покое после родов, мм | 27,22 ±3,10 | 31,17 ±4,00 | 0,005 |

Длина уретры при натуживании до родов, мм | 29,63±3,90 | 30,36±2,81 | 0,022 |

Длина уретры при натуживании после родов, мм | 25,72±3,83 | 29,83 ±3,43 | 0,006 |

Ширина уретры в покое до родов, мм | 4,15 ±1,08 | 5,01±1,57 | 0,119 |

Ширина уретры в покое после родов, мм | 2,23±0,33 | 2,12±0,30 | 0,797 |

Ширина уретры при натуживании до родов, мм | 4,41±1,15 | 5,02±1,2 | 0,180 |

Ширина уретры при натуживании после родов, мм | 2,28±0,43 | 2,25±0,42 | 0,420 |

Угол α в покое до родов, º | 23,33±5,99 | 15,50±3,75 | < 0,001 |

Угол α в покое после родов, º | 25,06±3,78 | 17,42±3,60 | < 0,001 |

Угол α при натуживании до родов, º | 33,44 ±10,26 | 27,50±5,66 | 0,079 |

Угол α при натуживании после родов, º | 37,11±6,16 | 28,92±5,02 | < 0,001 |

Отклонение угла α до родов, º | 10,11±6,28 | 12,00±5,92 | 0,416 |

Отклонение угла α после родов, º | 12,06±6,23 | 11,50±4,80 | 0,796 |

Угол β в покое до родов, º | 121,61±11,73 | 116,68±21,41 | 0,408 |

Угол β в покое после родов, º | 126,06±10,51 | 123,17±13,66 | 0,518 |

Угол β при натуживании до родов, º | 126,16±11,31 | 123,00±22,85 | 0,538 |

Угол β при натуживании после родов, º | 130,39±9,82 | 126,75±14,10 | 0,411 |

Отклонение угла β до родов, º | 4,56±2,41 | 5,42±2,87 | 0,382 |

Отклонение угла β после родов, º | 4,33±2,70 | 5,09±3,57 | 0,447 |

Через 6–8 недель пациентки 1 группу статистически значимо продемонстрировали наименьшие показатели в сравнении с 2 группой толщины сухожильного центра промежности, толщины пучков m. bulbospongiosus, а также мышечных пучков m. puborectalis справа и слева.

До родов у женщин 1 группы были получены статистически значимые меньшие параметры длины уретры в покое 32,22±4,12 мм в сравнении с женщинами 2 группы 35,63±3,38 мм, а также меньшие параметры длины уретры при натуживании — 29,63±3,90 мм и 30,36±2,81 мм, соответственно (p<0,05). Статистически значимые различия были зафиксированы и через 6–8 недель после родов в параметрах длины уретры как в покое — у женщин 1 группы была меньше 27,22 ±3,10 мм, чем у женщин 2 группы 31,17 ±4,00 мм (p<0,05). При этом, показатели ширины уретры в состоянии покоя и при натуживании как до родов, так и через 6–8 недель после родов статистических различий не продемонстрировали.

До родов при оценке параметра угла α были получены статистически значимые большие параметры в состоянии покоя 23,33±5,99° в сравнении с женщинами 2 группы 15,50±3,75° (p<0,05), однако при натуживании, статистически значимых различий получено не было. Статистически значимых различий не обнаружено при оценке угла β в покое в основной группе — 121,61±11,73° против 116,68±21,41° — в контрольной, при натуживании — 126,16±11,31° против 123,00±22,85° соответственно; p>0,05. Женщины в основной группе были сопоставимы по отклонению угла α и угла β в сравнении с женщинами из контрольной группы — 10,11±6,28° против 12,00±5,92° и 4,56±2,41° против 5,42±2,87° соответственно (p>0,05).

Через 6–8 недель после родов при анализе полученных параметров углов α и β статистически значимые различия были получены для параметра угла α, по остальным показателям группы были сопоставимы. Так параметр угла α продемонстрировал значимо большие параметры как в состоянии покоя 25,06±3,78° в сравнении с женщинами 2 группы 17,42±3,60° (p<0,05), так и при натуживании в основной группе — 37,11±6,16° против 28,92±5,02° — в контрольной (p<0,05).

Заключение

В группе женщин с клиническими проявлениями ДТД через 6–8 недель после родов было выявлено снижение тонуса мышц тазового дна и чаще визуализировалось зияние половой щели, расцениваемое как первый симптом недостаточности мышц тазового дна. У данной категории женщин чаще встречались нарушения мочеиспускания, такие как учащенное мочеиспускание и стрессовое недержание мочи.

По результатам инструментального исследования отмечено, что уже в III триместре беременности происходило изменение уретровезикального угла по данным УЗИ, а также имело место уменьшение сухожильного центра промежности и параметров толщины пучков m. bulbospongiosus.

На сегодняшний день неинвазивные методы диагностики способны выявить риски недостаточности тазового дна уже на этапе беременности, что в дальнейшем позволит начать лечение дисфункции таза у женщин репродуктивного возраста своевременно.

Современные методы диагностики позволяют уже во время беременности выявить группу женщин высокого риска по формированию дисфункций тазового дна. Активное выявление данной группы пациенток поможет обеспечить снижение количества хирургических операций и улучшение качества жизни женщин репродуктивного возраста.

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛИЧИИ ДАННЫХ: данные, подтверждающие выводы настоящего исследования, можно получить у контактного автора по обоснованному запросу. Данные и статистические методы, представленные в статье, прошли статистическое рецензирование.

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ: проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинкской декларации (Declaration Helsinki), одобрено Комитетом по этике Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028, Россия), протокол № 15 от 18.12.2023 г.

DATA AVAILABILITY STATEMENT: Data supporting the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The data and statistical methods presented in the study have been statistically reviewed by the journal editor, a certified biostatistician.

COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS: The study complies with the standards of the Helsinki Declaration, approved by the Independent Committee for Ethics of the Federal State Budgetary Institution “Ural Research Institute of Maternity and Child Care” of the Ministry of Health of Russian Federation (Repina St., 1, Ekaterinburg, 620028, Russia), protocol No. 15 from 18/12/2023.

ВКЛАД АВТОРОВ:

А.А. Михельсон, А.Л. Варламова — разработка концепции и дизайна исследования; А.Л. Варламова, М.В. Лазукина — сбор данных, анализ и интерпретация результатов, обзор литературы, составление черновика рукописи; Э.А. Нестерова — проведение ультразвукого исследования тазового дна; Е.Д. Константинова, Т.А. Маслакова — анализ и интерпретация результатов, обзор литературы, статистическая обработка; А.А. Михельсон — критический пересмотр черновика рукописи и формирование его окончательного варианта.

Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающее надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой части работы.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Anna A. Mikhelson, Anastasiya L. Varlamova — concept statement and contribution to the scientific layout; Anastasiya L. Varlamova, Maria V. Lazukina — data collection; analysis and interpretation of the results, literature review, statistical analysis; Elvira A. Nesterova — performing an ultrasound examination of the pelvic floor; Ekaterina D. Konstantinova, Tatiana A. Maslakova — analysis and interpretation of results, literature review, statistical processing; Anna A. Mikhelson — drafting the manuscript and preparing; its final version; introduction of valuable intellectual content.

All authors approved the final version of the paper before publication and assume responsibility for all aspects of the work, which implies proper study and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of the work.

Список литературы

1. Memon H.U., Handa V.L. Vaginal childbirth and pelvic floor disorders. Womens Health. 2013; 9(3): 265–77. https://doi.org/10.2217/whe.13.17

2. Токтар Л.В. Женская пролаптология: от патогенеза к эффективности профилактики и лечения // Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. 2017; 3:101–10. https://doi.org/10.26442/20795696.2022.1.201422 [Toktar LR. Female pelvic prolapse: from a pathogenesis to efficiency of prophylaxis and treatment. Obstetrics and Gynecology. News. Opinions. Training. 2017;3:101–10 (in Russian)] https://doi.org/10.26442/20795696.2022.1.201422

3. Sangsawang B., Sangsawang N. Stress urinary incontinence in pregnant women: a review of prevalence, pathophysiology, and treatment. Int. Urogynecol. J. 2013; 24(6): 901–12. https://doi.org/10.1007/s00192-013-2061-7

4. Lewicky-Gaupp C., Cao D.C., Culbertson S. Urinary and anal incontinence in African American teenaged gravidas during pregnancy and the puerperium. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 2008; 21(1): 21–6. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2007.05.003

5. Liang C.C., Chang S.D., Lin S.J., Lin Y.J. Lower urinary tract symptoms in primiparous women before and during pregnancy. Arch. Gynecol. Obstet. 2012; 285(5): 1205–10. https://doi.org/10.1007/s00404-011-2124-2

6. Ammari A., Tsikouras P., Dimitraki M., Liberis A., Kontomanolis E., Galazios G., Liberis V. Uterine prolapse complicating pregnancy. HJOG. 2014; 13(2): 74–7. https://doi.org/10.1007/s00404-007-0354-0

7. Михельсон А.А., Мальгина Г.Б., Лукьянова К.Д., Лазукина М.В., Луговых Е.В., Вараксин А.Н., Лукач М.А., Нестерова Э.А. Ранняя диагностика и профилактика тазовых и уродинамических дисфункций у женщин после родоразрешения. Гинекология. 2022;24(4):295– 301. https://doi.org/10.26442/20795696.2022.4.201782 [Mikhelson AA, Malgina GB, Lukianova KD, Lazukina MV, Lugovykh EV, Varaksin AN, Lukach МА, Nesterova EA. Early diagnosis and prevention of pelvic and urodynamic dysfunctions in women after delivery. Gynecology. 2022;24(4):295–301. (in Russian)] https://doi.org/10.26442/20795696.2022.4.201782

8. Dabiri F., Yabandeh A.P., Shahi A., Kamjoo A., Teshnizi S.H. The effect of mode of delivery on postpartum sexual functioning in primiparous women. Oman Med. J. 2014; 29(4): 276–9. https://doi.org/10.5001/omj.2014.72

9. Barrett G., Pendry E., Peacock J., Victor C., Thakar R., Manyonda I. Women’s sexual health after childbirth. BJOG. 2000; 107(2): 186–95. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2000.tb11689.x

10. Lockhart M.E., Wright Bates M.P.H., Morgan D.E., Beasley T.M., Richter H.E.. Dynamic 3T Pelvic Floor Magnetic Resonance Imaging in Women Progressing from the Nulligravida to Primiparous State. Int Urogynecol J. 2018; 29 (5): 735–744. https://doi.org/10.1007/s00192-017-3462-9

11. Van Geelen H., Ostergard D., Sand P. A review of the impact of pregnancy and childbirth on pelvic floorfunction as assessed by objective measurement techniques. International Urogynecology Journal. 2018; 29:327–38. https://doi.org/10.1007/s00192-017-3540-z

12. Falkert A, Endress E, Weigl M, Seelbach-Göbel B. Three dimensional ultrasound of the pelvic floor 2 days after first delivery: influence of constitutional and obstetric factors. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010;35(5):583–8. https://doi.org/10.1002/uog.7563

Об авторах

А. Л. ВарламоваРоссия

Варламова Анастасия Леонидовна — очный аспирант, врач акушер-гинеколог

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-922-202-39-76

А. А. Михельсон

Россия

Михельсон Анна Алексеевна, д.м.н., доцент,

руководитель отделения сохранения репродуктивной функции, заведующая отделением гинекологии

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-900-198-67-26

М. В. Лазукина

Россия

Лазукина Мария Валерьевна — к.м.н., старший

научный сотрудник отделения сохранения репродуктивной функции

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-904-388-83-24

Э. А. Нестерова

Россия

Нестерова Эльвира Агзамовна — кандилат медицински наук, нaучный сoтрудник, акушер-гинеколог

Адрес: ул. Репина, д. 1, г. Екатеринбург, 620028

Телефон: +7-902-440-85-91

Е. Д. Константинова

Россия

Константинова Екатерина Даниловна — кандидат физикo-мaтeмaтичeских наук, старший нayчный сoтрудник, зав. Лабораторией математического моделирования в экологии и медицине

Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 20, г. Екатеринбург, 620108

Телефон: +7-912-246-35-43

Т. А. Маслакова

Россия

Маслакова Татьяна Анатольевна — кандидат физикo-мaтeмaтичeских наук, нayчный сoтрудник лаборатории математического моделирования в экологии и медицине

Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 20, г. Екатеринбург, 620108

Телефон: +7-912-614-11-39

Рецензия

Для цитирования:

Варламова А.Л., Михельсон А.А., Лазукина М.В., Нестерова Э.А., Константинова Е.Д., Маслакова Т.А. Предиктивные инструментальные маркеры несостоятельности тазового дна у первородящих женщин. Вестник охраны материнства и младенчества. 2025;2(1):41-50. https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-41-50

For citation:

Varlamova A.L., Mikhelson A.A., Lazukina M.V., Nesterova E.A., Konstantinova E.D., Maslakova T.A. Predictive instrumental markers of pelvic floor dysfunction in primiparous women. Bulletin of maternal and child care. 2025;2(1):41-50. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2025-2-1-41-50