Перейти к:

Streptococcus agalactiae в неонатологии: стратегии обнаружения

https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-3-80-90

Аннотация

Введение. Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae, CГВ) остается основной причиной неонатального сепсиса и менингита, несмотря на выраженное снижение из-за применения интранатальной антибиотикопрофилактики. Вместе с тем, задержки в выявлении и лечении неонатальных инфекций могут вызвать серьезные последствия и в некоторых случаях смерть новорожденного, с другой стороны, ненужное применение антибиотиков также имеет пагубные последствия (изменение нормальной микробиоты новорожденного, развитие устойчивости к противомикробным препаратам и др). При этом перед лабораториями постоянно встает задача совершенствовать диагностические подходы для быстрой и правильной идентификации новорожденных с инфекцией.

Цель исследования. Проанализировать эффективность, результативность и время выдачи результатов бактериологического исследования при неонатальном сепсисе и менингите, вызванного Streptococcus agalactiae, для определения лучшей диагностической стратегии.

Материал и методы. В период с января по ноябрь 2024 г. проанализированы истории болезни 10 новорожденных с положительной гемокультурой на Streptococcus agalactiae. Образцы крови были взяты в асептических условиях в педиатрические флаконы для гемокультивирования по стандартному протоколу. Идентификацию микроорганизмов производили 2 методами: 1 - путем стандартного субкультивировании на чашках с питательной средой и 2 - напрямую из положительных флаконов с применением технологии MALDI-TOF MS на анализаторе Vitek MS (BioMerieux, Франция) с использованием in-house метода.

Результаты. Среднее время от момента взятия пробы до постановки в прибор для гемокультивирования (А) составило 13,1±7,4 ч, среднее время роста микроорганизма, т.е. до положительного сигнала (В) - 6,7±3,0, среднее время идентификации возбудителя из флакона крови (С) - 20,2±13,1, среднее время оборота пробы в лаборатории (от забора материала до выдачи результата идентификации клиническому врачу — D) соcтавило 42,0±12,0 ч. При использовании метода ускоренной идентификации напрямую из положительного флакона среднее время С составило 12,5 часов, D - 36,3 часа.

Выводы. Применение ускоренной методики культурального выявления СГВ в гемокультурах новорожденных детей позволило сократить время идентификации возбудителя в положительной культуре крови на 17,5 часов с 30 часов до 12,5 (более чем в 2 раза), а общее время от получения биоматериала до принятия решения лечащим — сократить на 14 часов (с 50 часов до 36), т. е. почти в 1,5 раза.

Ключевые слова

Для цитирования:

Аминева П.Г., Ворошилина Е.С., Старков В.Ю., Додров Д.С. Streptococcus agalactiae в неонатологии: стратегии обнаружения. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(3):80-90. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-3-80-90

For citation:

Amineva P.G., Voroshilina E.S., Starkov V.Yu., Dodrov D.S. Streptococcus agalactiae in neonatology: detection strategies. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(3):80-90. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-3-80-90

Введение

Streptococcus agalactiae — единственный стрептококк группы B (СГВ) согласно классификации по группоспецифическому полисахариду клеточной стенки Ребекки Лэнсфилд [1], является комменсалом в желудочно-кишечном и мочеполовом трактах человека. В то же время СГВ способен вызывать оппортунистические инфекции, иногда с тяжелым течением, особенно у новорожденных, для которых является основной причиной заболеваемости и смертности [2]. Инфекции кровотока, вызванные штаммами S. agalactiae, встречаются относительно редко, составляя всего 1–2%. В зависимости от времени дебюта инфекцию, вызванную СГВ у новорожденных, принято классифицировать на вариант с ранним началом — возникает на первой неделе жизни, и с поздним началом — развивается после первой недели и вплоть до 3 месяцев жизни.

Отмечено, что вагинальная колонизация СГВ была определена как фактор риска развития неонатальных инфекций [2] и преждевременных родов [3]. Примерно 10-30% женщин колонизированы СГВ во время беременности. Колонизация является необходимым условием для развития раннего сепсиса, причем сепсис более вероятен у женщин с высокой степенью колонизации [3]. Бактерии перемещаются из влагалища через шейку матки в полость матки и проникают в ткани, окружающие плод. После того, как СГВ проник в амниотическую полость или вступил в контакт с плацентой, существует вероятность хориоамнионита, что часто приводит к преждевременным родами и мертворождению.

Перинатальный скрининг, нацеленный на выявление СГВ у беременных, значительно снизил СГВ-ассоциированные неонатальные инфекции. Профилактика инфекции СГВ включает активное выявление колонизированных беременных женщин с помощью посева или ПЦР вагинально-ректального мазка между 35 -й и 37-й неделями беременности и проведение интранальной антибиотикотерапии матерям с высоким риском передачи СГВ. Клинические испытания, проведенные с 1980-х годов, показали, что данный подход может эффективно предотвратить ранние неонатальные инфекции. Так частота таких инфекций в США достигала 5 случаев на 1000 живорождений до широкого распространения интранатальной профилактики и значительно снизилась после ее введения, причем эта тенденция сохраняется и в последующие годы (0,37/1000 живорождений в 2006 г. и 0,23/1000 живорождений в 2015 г.) [4]. Однако данный подход не позволил полностью устранить СГВ-ассоциированные неонатальные инфекции, что вероятно обусловлено рядом факторов, повышающих риск данной патологии, включая: патогенность штамма, факторы организма хозяина, влияние вагинального микробиома и микробиома кишечника, повышение устойчивости СГВ к антибиотикам, формирование биопленок, а также ложноотрицательные результаты скрининга. Колонизация СГВ и инфицирование целевых тканей требует способности этих бактерий прилипать и сохраняться на слизистых эпителиальных поверхностях. В этих условиях формирование бактериальных биопленок может способствовать выживанию и размножению микробов за счет повышения устойчивости к защитным реакциям организма хозяина. СГВ кодирует ряд факторов вирулентности, которые позволяют ему сохраняться в суровой вагинальной среде и избегать факторов иммунологической защиты (Таблица 1).

Таблица 1. Факторы вирулентности СГВ, участвующие в колонизации влагалища, восходящей инфекции и преждевременных родах [адаптировано из 5]

Table 1. GBS virulence factors involved in vaginal colonization, ascending infection and preterm birth [adapted from 5]

Фактор вирулентности | Мишень хозяина | Функция |

HylB | Гиалуроновая кислота | Блокирует сигнализацию TLR2/4 |

BsaB/FbsC | Фибриноген и ламинин | Адгезия к вагинальным эпителиальным клеткам |

Гемолизин | Амниотические эпителиальные клетки | Цитолиз |

Srr1/Srr2 | Фибриноген | Адгезия к эпителиальным клеткам влагалища, эпителиальным клеткам шейки матки Srr2 связывается с интегринами α5β1 и αvβ3, тем самым способствуя адгезии и инвазии эндотелиальных клеток мозга |

Пили | Коллаген I | Адгезия к вагинальным эпителиальным клеткам |

Капсула | Лектины иммуноглобулинового типа, связывающие сиаловую кислоту | Прилипание к эпителиальным клеткам шейки матки и их инвазия |

Альфа-С-протеин | Гликозаминогликан поверхности клетки-хозяина | Вторжение в клетки эпителия шейки матки |

Предположение о развитии инвазивной неонатальной инфекции основывается главным образом на клинических признаках, однако эти проявления могут быть малозаметными и неспецифическими, а также встречаться при неинфекционных заболеваниях. Лабораторные параметры также обладают низкой специфичностью и могут быть изменены при других состояниях, таких как дистресс плода или гипоксия-ишемия. «Золотым стандартом» диагностики неонатального сепсиса является культуральное исследование крови (гемокультура), но данный тест может иметь пониженную чувствительность у новорожденных из-за множества факторов, например, наличие бактериемии с низкой бактериальной нагрузкой. Показано, что бактериемия <10 КОЕ/мл обнаруживается у 68% всех новорожденных с бактериемией, бактериемия <1 КОЕ/мл — у 23% новорожденных [6]. Также на результат посева крови влияет использование антибиотикопрофилактики во время родов или трудности со взятием необходимого объема крови, так как «безопасный» объем крови для посева составляет от 4 до 4,5% от общего объема крови пациента.

Задержки в выявлении и лечении неонатальных инфекций могут вызвать серьезные последствия и в некоторых случаях смерть новорожденного, с другой стороны, ненужное применение антибиотиков также имеет пагубные последствия, такие как изменение нормальной микробиоты новорожденного, развитие устойчивости к противомикробным препаратам, повышенный риск других инфекций, токсическое повреждение органов (ото-, кардио-, гепатотоксичность и др.). Длительная госпитализация новорожденных увеличивает затраты на здравоохранение, приводит к выполнению более инвазивных процедур и в некоторых случаях требует отделения новорожденного от матери, что может помешать началу грудного вскармливания с последующим риском для ребенка. Таким образом, важно постоянно совершенствовать диагностические подходы для быстрой и правильной идентификации новорожденных с инфекцией.

Цель исследования — проанализировать эффективность, результативность и время выдачи результатов бактериологического исследования при неонатальном сепсисе и менингите, вызванного Streptococcus agalactiae, для определения лучшей диагностической стратегии.

Материалы и методы

Проанализированы данные историй болезни 10 новорожденных, у которых Streptococcus agalactiae выделяли из крови. Пациенты находились в ОРИТ и ОПН с января по ноябрь 2024 году в ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» г. Екатеринбурга. Микробиологические (бактериологические и ПЦР исследования) проводились на базе лаборатории ООО «Кволити Мед».

Взятие биоматериала (крови, ликвора и др.) у новорожденных для исследования проводилось согласно стандартным операционным процедурам. Показанием к исследованию крови на стерильность и ликвора согласно протоколу ГБУЗ СО «ЕКПЦ» было наличие факторов риска, клинических симптомов, лабораторных данных и/или «сигнальных факторов» (например, симптомов шока, судороги и др.).

Кровь для посева забирали в педиатрические флаконы (BacT/ALERT PF Plus, BioMérieux, Франция). Флаконы c кровью после доставки в лабораторию инкубировали в анализаторах гемокультур BacT/ALERT 3D120 (BioMérieux, Франция). После сигнала прибора о росте микроорганизмов из флаконов отбиралось по 5 мл аликвоты в стерильные пробирки для ускоренной идентификации. Затем по 10 мкл аликвоты высевали на 5% кровяной агар (с бараньей кровью, обогащенный сывороткой и дрожжевым экстрактом), шоколадный агар. Посев ликвора также осуществляли на кровяной и шоколадный агары, а также обогащали 500 мкл пробы в сывороточном бульоне. Засеянные чашки инкубировали в атмосфере, содержащей 5% CO2 при 37°C в течение 16-24 ч. Идентификацию выросших колоний производили методом белкового профилирования MALDI-TOF MS (время пролетная матрично-ассоциированная лазерная десорбционная ионизационная масс-спектрометрия) на анализаторе Vitek MS (BioMerieux, Франция).

В основе ускоренной методики лежит модифицированный метод интактных клеток с использованием раствора сапонина в качестве лизирующего компонента [7]. На 1-м этапе происходит осаждение крупнодисперсных частиц и лизис форменных элементов, отмывка. После этого осадок бактериальных клеток готов для нанесения на слайд. На 2-м этапе — нанесение бактериальной массы на 23 точки слайда, покрытие 1 мкл матрицы (αциано-3-гидроксикоричная кислота), высушивание, считывание прибором масс-спектров и сравнение с базой данных. Данный метод имеет некоторые преимущества перед методом экстракции: сокращается количество манипуляций и экономится время, осадок бактерий является «жизнеспособным», т.е. он пригоден для дальнейших этапов исследования (определения чувствительности к антибиотикам, ПЦР-диагностики для обнаружения генов антибиотикорезистентности, латекс-агглютинации) [8][9]. Включение в протокол этапа добавления раствора сапонина для гемолиза эритроцитов повышает чувствительность методики. Было отмечено, что некоторые бактерии, чаще всего грамположительные кокки, имеют «привязанность» к эритроцитам и могут быть удалены вместе с ними в некоторых протоколах исследования (центрифугирование в пробирках с гелем и др.) [10].

Оценка антибиотикочувствительности проводилась стандартным диско-диффузионным методом, описанным в Рекомендациях МАКМАХ «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам (2021)» и документе «EUCAST Disk Diffusion Method for Antimicrobial Susceptibility Testing — Version 7.0 (January 2019)». Пограничные значения диаметров зон подавления роста калиброваны по отношению к гармонизированным европейским пограничным значениям, которые опубликованы EUCAST и расположены в свободном доступе на сайте http://www.eucast.org.

Результаты

При оценке ретроспективных данных определяли процент выявления S. agalactiae в крови и других биоматериалах от новорожденных с января 2021 года по ноябрь 2024 года. Данный показатель при исследовании гемокультуры составил 0,9% (СГВ был выявлен в 26 пробах из 2931, из них 290 проб крови дали положительный результат по росту микроорганизмов). S. agalactiae из отделяемого нижних дыхательных путей (трахеобронхиальный аспират) выделили в 0,8% случаев (в 4 из 507 проб), из ликвора — в 0,7% (в 4 пробах из 596).

Характеристика 10 пациентов с положительной гемокультурой СГВ представлена в табл. 2.

Для оценки чувствительности S. agalactiae к антибиотикам проанализировали паттерны резистентности 180 штаммов, выделенных из цервикального канала родильниц и из биоматериалов новорожденных. Результаты представлены в таблице 3.

Результаты показали, что штаммы S. agalactiae обладают хорошей чувствительностью к бета-лактамным антибиотикам, в частности к аминопенициллинам. Резистентность к макролидным антибиотикам составляет 28,3%, к линкозамидам — 27,2%. Высокий уровень резистентности отмечается для тетрациклина — почти 80% штаммов к нему устойчивы.

Штаммы S. agalactiae, выделенные из крови (таблица 3), характеризуются такими же паттернами резистентности: высокой чувствительностью к бета-лактамам, а также чувствительностью к ванкомицину, линезолиду. Резистентность к макролидным антибиотикам составляет 30%, к линкозамидам — 30%. Высокий уровень резистентности отмечается для тетрациклина — 70% штаммов к нему устойчивы.

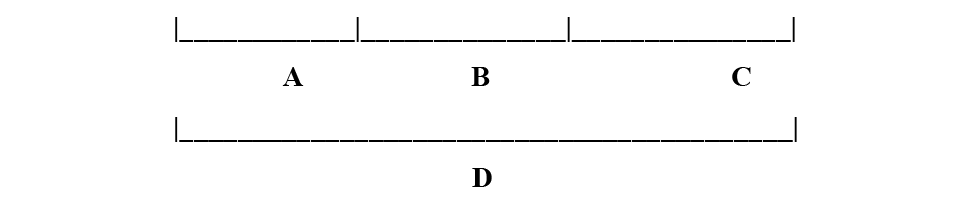

Для анализа времени выдачи результатов бактериологического исследования крови временная шкала обработки пробы в лаборатории была разбита на интервалы (см. рисунок 1).

В таблице 5 даны временные интервалы и общее время оборота пробы в лаборатории при работе с гемокультурой. Среднее время А составило 13,1±7,4 ч, среднее В — 6,7±3,0, среднее С — 20,2±13,1, среднее D — 42,0±12,0 ч. При использовании метода ускоренной идентификации напрямую из положительного флакона среднее время С составило 12,5 часов, D — 36,3 часа. Если по каким-то причинам ускоренная идентификация не проводилась или была неудачной: среднее время C составило почти 30 часов, среднее время D — 50,6 ч. Время роста микроорганизмов во флаконе (время В) зависит от многих факторов, на некоторые из которых повлиять невозможно, например, вид возбудителя и микробная нагрузка. Также имеет значение количество микробных клеток во флаконе — чем больше возбудителя в крови, тем быстрее флакон станет “положительным”. При этом время роста контаминантов, как правило дольше, так как бактериям с кожи нужно время на адаптацию в непривычной для них среде.

Таблица 2. Характеристика пациентов, у которых из крови был выделен СГВ (n=10).

Table 2. GBS virulence factors involved in vaginal colonization, ascending infection and preterm birth adapted from 5 pts.

Паци-ент № | Пол | Срок гестации, недели | Наличие клинического диагноза сепсис/менингит | Другой инфекционный диагноз | Результат посева крови/ликвора (выявление Streptococcus agalactiae) | Выявление Streptococcus agalactiae из других б/м |

Пац 1 | М | 40 | +/+ | +/н.и. | ||

Пац 2 | М | 38 | +/- | Врожденная пневмония | +/- | |

Пац 3 | М | 39 | +/- | +/- | ||

Пац 4 | М | 40 | +/- | +/- | ||

Пац 5 | М | 41 | + (поздний)/+ | +/н.и. | Отделяемое пупочного кольца | |

Пац 6 | Ж | 40 | +/- | +/- | Меконий | |

Пац 7 | М | 31 | +/- | Врожденная пневмония | +/н.и. | |

Пац 8 | Ж | 37 | -/- | +/- | ||

Пац 9 | М | 26 | +/- | Конъюнктивит, дакриоцистит | +/- | |

Пац 10 | М | 33 | +/- | +/- |

Примечание. н.и. — не исследовалось, б/м — биоматериал

Таблица 3. Паттерны антибиотикорезистености СГВ, выделенных из цервикального канала родильниц и из биоматериалов новорожденных (n=180)

Table 3. Patterns of antibiotic resistance of GBS isolated from the cervical canal of mothers in labor and from biomaterials of newborns (n=180)

Антибиотик | Категория чувствительности (n = 180) | |||

R | S | |||

Абс. | % | Абс. | % | |

Бензилпенициллин (скрининг к бета-лактамам) | 0 | 0 | 180 | 100 |

Клиндамицин | 49 | 27,2 | 131 | 72,8 |

Эритромицин | 51 | 28,3 | 129 | 71,7 |

Норфлоксацин (скрининг к фторхинолонам) | 10 | 5,6 | 170 | 94,4 |

Тетрациклин | 143 | 79,4 | 37 | 20,6 |

Примечание. R — устойчивый, S — чувствительный при стандартном дозировании.

Таблица 4. Паттерны антибиотикорезистености штаммов СГВ, выделенных из крови новорожденных (n=10)

Table 4. Patterns of antibiotic resistance of GBS strains isolated from the blood of newborns (n=10)

Антибиотик | Категория чувствительности (n = 10) | |||

R | S | |||

Абс. | % | Абс. | % | |

Бензилпенициллин (скрининг к бета-лактамам) | 0 | 0 | 10 | 100 |

Клиндамицин | 3 | 30 | 7 | 70 |

Эритромицин | 3 (1 штамм с положительным D-тестом)* | 30 | 7 | 70 |

Норфлоксацин (скрининг к фторхинолонам) | 0 | 0 | 10 | 100 |

Тетрациклин | 7 | 70 | 3 | 30 |

Ванкомицин | 0 | 0 | 10 | 100 |

Линезолид | 0 | 0 | 10 | 100 |

Примечание. R — устойчивый, S — чувствительный при стандартном дозировании. *D-тест — тест для выявления индуцибельной устойчивости к клиндамицину у стрептококков. Положительный тест — штамм обладает iMLSB-фенотипом резистентности (метилирование рибосом, обусловленное наличием erm-генов, кодирующих продукцию белка-метилазы Erm), у таких штаммов стрептококков отмечается перекрестная резистентность ко всем макролидам, линкозамидам и стрептограмину В.

Рисунок 1. Временные интервалы для оценки обработки гемокультур, в часах. А — время от момента взятия пробы до постановки пробы в прибор для гемокультивирования в лаборатории; В — время от постановки пробы в прибор до положительного сигнала о росте культуры в автоматическом анализаторе гемокультур; С — время от момента о положительном сигнале до сообщения результата идентификации культуры микроорганизма лечащему врачу; D — общее время оборота пробы (от момента взятия до сообщения результата о микроорганизме врачу для принятия клинических решений)

Figure 1. Time intervals for evaluating blood culture processing, in hours. A is the time from sample collection to sample loading into the blood culture machine in the laboratory; B is the time from sample loading into the machine to a positive culture growth signal in the automated blood culture analyzer; C is the time from a positive signal to the notification of the microorganism culture identification result to the attending physician; D is the total sample turnover time (from sample collection to notification of the microorganism result to the physician for clinical decision making)

Таблица 5. Временные интервалы и общее время оборота пробы в лаборатории при работе с гемокультурой

Table 5. Time intervals and total sample turnover time in the laboratory when working with blood culture

Пациент № | Возраст на момент взятия крови, сутки | Временные интервалы для оценки обработки образцов, часы | D Общее время оборота пробы (ТАТ), часы |

Пац 1 | 1 | А = 14,1 В = 9,0 С = 12,0 (прямая ID) | 35,1 |

Пац 2 | 1 | А = 21,1 В = 5,2 С = 17,9 (прямая ID) | 44,2 |

Пац 3 | 1 | А = 20,7 В = 10,2 С = 31,8 | 62,7 |

Пац 4 | 1 | А = 15,8 В = 8,5 С = 10,8 (прямая ID) | 35,1 |

Пац 5 | 7 | А = 18,2 В = н/и* С = н/и* | 57,4 |

Пац 6 | 1 | А = 5,1 В = 6,8 С = 17,9 (прямая ID) | 29,8 |

Пац 7 | 58 | А = 4,1 В = 10,7 С = 15,0 (прямая ID) | 29,7 |

Пац 8 | 0 | А = 21,0 В = 4,1 С = 19,1 (прямая ID) | 44,2 |

Пац 9 | 2 | А = 6,4 В = 8,5 С = 36,4 | 51,3 |

Пац 10 | 1 | А = 4,3 В = 3,3 С = 23,2 | 30,8 |

Примечание. А — время от момента взятия пробы до постановки пробы в прибор для гемокультивирования в лаборатории; В — время от постановки пробы в прибор до положительного сигнала о росте культуры в автоматическом анализаторе гемокультур; С — время от момента о положительном сигнале до сообщения результата идентификации культуры микроорганизма лечащему врачу; D — общее время оборота пробы (от момента взятия до сообщения результата о микроорганизме врачу для принятия клинических решений); прямая ID — ускоренная идентификация микроорганизма напрямую из положительного флакона крови без субкультивирования.

* н/и — проба доставлена во флаконе не для автоматического анализатора.

Обсуждение

Изучению качества этиологической диагностики инфекций крови было посвящено крупное исследование [13], проведенное исследовательской группой ESCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) и ESGBIES (The ESCMID Study Group for Bloodstream Infections, Endocarditis and Sepsis) и включившее 209 лабораторий из 25 стран Европы. Полученные результаты позволили выявить основные параметры, напрямую влияющие на эффективность этиологической диагностики инфекций крови. Например, было показано, что в выходные и праздничные дни 9,3% лабораторий не принимали образцы крови, а 15,2% не обрабатывали флаконы с положительным ростом, в то же время в более 40% образцов фиксировали положительный рост именно в нерабочее время.

Только микробиологическими методами идентификации (посев на плотные питательные среды с последующей идентификацией возбудителя) ограничивались 32,5% лабораторий, а 67,5% применяли различные быстрые методы диагностики, представленные MALDI-TOF MS (59,8% лабораторий), полимеразной цепной реакцией — ПЦР (21% лабораторий). Но при этом треть всех лабораторий, даже имеющих MALDI-TOF MS, по-прежнему используют классический диагностический подход, т.е. субкультивирование на плотной среде и работу со зрелыми колониями на следующий день.

Все подходы для ускорения диагностики бактериемии условно можно разделить на три категории. Первая группа объединяет технологические подходы: ускорить диагностику бактериемии возможно путем гемокультивирование с применением автоматизированных систем в сочетании с идентификацией выросшего микроорганизма методом MALDI-TOF MS. В настоящее время она принята как новый стандарт идентификации микроорганизмов в некоторых биологических средах и теперь применяется в микробиологических лабораториях во многих странах мира [11].

Вторая группа включает методологические подходы, начало данной стратегии было положено Stevenson и соавт., которые в 2009 г. опубликовали первое сообщение об успешной идентификации микроорганизмов напрямую из положительных флаконов крови [12]. MALDI-TOF MS до этого не использовалась для идентификации непосредственно из положительных флаконов крови в силу того, что для получения приемлемого спектра необходима высокая плотность микроорганизмов, а также потому, что гемоглобин и протеины сыворотки искажают интерпретацию белкового спектра бактерий. С целью повышения надежности диагностики авторы использовали пробирки с гелем, с помощью которого добивались разделения клеточных элементов крови, белков и сыворотки. При этом для исследования собирали осадок бактериальных клеток, находящийся на поверхности геля. Затем выполняли экстракцию протеинов путем добавления муравьиной кислоты и ацетонитрила. Использование этой методики в работе с положительными гемокультурами позволило добиться успешной идентификации микроорганизмов в 75,8% случаев.

Ранее опубликованное исследование с применением собственного протокола пробоподготовки показало, что процент успешной ускоренной идентификации по всем группам бактерий составил 86,0%, при этом для грамотрицательных палочек он достигал 100%, для грамположительных кокков — 83,5% [7].

В данном исследовании метод ускоренной идентификации позволил сократить общее время от момента забора материала до момента выдачи результата врачу в среднем до 36,6 ч.

Также методологическим подходом, ускоряющим диагностику бактериемии, является идентификация микроорганизма в положительном флаконе с помощью метода ПЦР в режиме реального времени (наприме, с использованием тест-системы «БакСкринУПМ», «ДНК-технология», Россия).

К третьей группе методов относятся управленческие или организационные решения. К таким подходам можно отнести, например, изменение графика работы лаборатории, создание четких алгоритмов передачи информации клиническим врачам, установка автоматических геманализаторов для культивирования и непрерывного мониторинга роста микроорганизмов «point-of-care» и другие.

Выводы

Проведенный анализ показал, что применение ускоренной методики культурального выявления СГВ в гемокультурах новорожденных детей позволило сократить время идентификации возбудителя в положительной культуре крови на 17,5 часов с 30 часов до 12,5 (более чем в 2 раза), а общее время от получения биоматериала до принятия решения лечащим — сократить на 14 часов (с 50 часов до 36), т. е. почти в 1,5 раза.

Список литературы

1. Lancefield RC. A serological differentiation of human and other groups of hemolytic streptococci. J Exp Med. 1933 Mar 31;57(4):571-95. https://doi:10.1084/jem.57.4.571

2. Dhudasia MB, Flannery DD, Pfeifer MR, Puopolo KM. Updated Guidance: Prevention and Management of Perinatal Group B Streptococcus Infection. Neoreviews. 2021 Mar;22(3):e177-e188. https://doi:10.1542/neo.22-3-e177

3. Di Renzo GC, Melin P, Berardi A, Blennow M, Carbonell-Estrany X, Donzelli GP, Hakansson S, Hod M, Hughes R, Kurtzer M, Poyart C, Shinwell E, Stray-Pedersen B, Wielgos M, El Helali N. Intrapartum GBS screening and antibiotic prophylaxis: a European consensus conference. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 May;28(7):766-82 https://doi:10.3109/14767058.2014.934804

4. Berardi. A. et al. Understanding Factors in Group B Streptococcus Late-Onset Disease. Infection and Drug Resistance, 14, 3207-3218. https://doi.org/10.2147/IDR.S291511

5. Vornhagen J, Adams Waldorf KM, Rajagopal L. Perinatal Group B Streptococcal Infections: Virulence Factors, Immunity, and Prevention Strategies. Trends Microbiol. 2017 Nov;25(11):919-931. https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.05.013

6. Mai V, Torrazza RM, Ukhanova M, et al. Distortions in development of intestinal microbiota associated with late onset sepsis in preterm infants. PLoS One. 2013; 8(1):e52876.

7. Amineva P.G., Rudnov V.A., Karmatskikh O.G., Nevskaya N.N., Belsky D.V., Ivanova N.A. Results of identification of bacteria from positive hemocultures of patients in a multidisciplinary hospital using MALDITOF mass spectrometry/ Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy. 2018; 20(4):381-386. https://doi.org/10.36488/cmac.2018.4.381-386

8. Sung J.J., Park K.G., Han K., Park D.J., Park Y.J. Direct Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacteria From Positive Blood Culture Bottles by Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry and the Vitek 2 System. Ann Lab Med. 2016;36:117123. https://doi.org/10.3343/alm.2016.36.2.117

9. Angeletti S., Dicuonzo G., D’Agostino A., et al. Turnaround time of positive blood cultures after the introduction of matrixassisted laser desorptionionization timeofflight mass spectrometry. New Microbiol. 2015;38:379386.

10. RuizAragón J., BallesteroTéllez M., Gutiérrez-Gutiérrez B., et al. Direct bacterial identification from positive blood cultures using matrixassisted laser desorption/ionization timeofflight (MALDITOF) mass spectrometry: A systematic review and metaanalysis. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018;36(8):484492. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2017.08.012

11. Seng P., Drancourt M., Gouriet F., et al. Ongoing revolution in bacteriology: routine identification of bacteria by matrixassisted laser desorption ionization timeofflight mass spectrometry. Clin Infect Dis. 2009;49:543551. https://doi.org/10.1086/600885

12. Stevenson L.G., Drake S.K., Murray P.R. Rapid Identification of Bacteria in Positive Blood Culture Broths by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry. J Clin Microbiol. 2010;48(2):444447. https://doi.org/10.1128/jcm.01541-09

13. Idelevich EA, Seifert H, Sundqvist M, Scudeller L, Amit S, Balode A, Bilozor A, Drevinek P, Kocak Tufan Z, Koraqi A, Lamy B, Mareković I, Miciuleviciene J, Müller Premru M, Pascual A, Pournaras S, Saegeman V, Schønheyder HC, Schrenzel J, Strateva T, Tilley R, Wiersinga WJ, Zabicka D, Carmeli Y, Becker K; ESCMID Study Group for Bloodstream Infections, Endocarditisand Sepsis (ESGBIES). Microbiological diagnostics of bloodstream infections in Europe-an ESGBIES survey. Clin Microbiol Infect. 2019 Nov;25(11):1399-1407. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.03.024

14. Dornelles LV, Procianoy RS, Roesch LFW, Corso AL, Dobbler PT, Mai V, Silveira RC. Meconium microbiota predicts clinical early-onset neonatal sepsis in preterm neonates. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022 May;35(10):1935-1943 https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1774870.

Об авторах

П. Г. АминеваРоссия

Аминева Полина Геннадьевна — Ассистент, аспирант кафедры медицинской микробиологии и клинической лабораторной диагностики

Екатеринбург

Е. С. Ворошилина

Россия

Ворошилина Екатерина Сергеевна — Заведующий кафедрой медицинской микробиологии и клинической лабораторной диагностики, доктор медицинских наук, доцент

Екатеринбург

В. Ю. Старков

Россия

Старков Вадим Юрьевич — Анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных; младший научный сотрудник молодёжной научной лаборатории ЦНИЛ ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России

Екатеринбург

Д. С. Додров

Россия

Додров Дмитрий Сергеевич — Заместитель главного врача по педиатрической помощи

Екатеринбург

Рецензия

Для цитирования:

Аминева П.Г., Ворошилина Е.С., Старков В.Ю., Додров Д.С. Streptococcus agalactiae в неонатологии: стратегии обнаружения. Вестник охраны материнства и младенчества. 2024;1(3):80-90. https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-3-80-90

For citation:

Amineva P.G., Voroshilina E.S., Starkov V.Yu., Dodrov D.S. Streptococcus agalactiae in neonatology: detection strategies. Bulletin of maternal and child care. 2024;1(3):80-90. (In Russ.) https://doi.org/10.69964/BMCC-2024-1-3-80-90